「また同じ質問が来た」「マニュアルを探すのに時間がかかる」。

社内・社外を問わず、ヘルプデスク業務は定型的な問い合わせに追われがちです。

この、繰り返される定型的な問い合わせこそ、AIヘルプデスクが得意とする領域です。AIが24時間体制で一次対応を自動化することで、単純作業から解放されます。その結果、本来注力すべき、より高度で専門的な業務に集中できる環境が整います。

本記事では、最新のおすすめサービス13選と失敗しない選び方、料金の目安、AIヘルプデスクでできることについて徹底解説します。

AIヘルプデスクとは?

AIヘルプデスクは、問い合わせ対応をAIで効率化するツールです。顧客や社内からの質問に答える「ヘルプデスク業務」を指し、企業によっては「サポートデスク」と呼ばれることもあります。

従来型のヘルプデスクでは人手に頼る部分が多く、対応に時間と工数がかかるのが課題でした。

しかし、AIヘルプデスクを導入することでよくある質問の自動応答や対応履歴の活用が可能になり、効率化と品質向上を同時に実現できます。

ここからは、AIヘルプデスクが解決できる課題や、従来型の仕組みとの違いを解説します。

AIヘルプデスクが解決する3つの課題

AIヘルプデスクが解決できる代表的な課題を3つに整理して解説します。

同じ内容の問い合わせへの繰り返し対応

AIヘルプデスクは、同じ内容の問い合わせへの繰り返し対応を自動化することで、担当者の負担を軽減できます。

なぜなら、ヘルプデスク業務の大半を占める定型的な質問が担当者の時間を奪っているからです。例えば、社内のパスワード再発行依頼や、顧客からの基本的な問い合わせの一次対応などです。

AIヘルプデスクの活用で、単純業務への対応から複雑な問題解決に集中できます。

回答までの待ち時間と属人化

AIヘルプデスクは、回答までの待ち時間の改善と属人化の防止によって迅速かつ正確な回答が可能です。

従来のヘルプデスクでは担当者のスキルや知識によって回答の速度や質にバラつきが生じていました。さらに、特定の担当者しか答えられない「ナレッジの属人化」の発生で回答に時間を要し、ユーザーを待たせることもありました。

一方でAIヘルプデスクは、生成AIによる安定した回答速度と膨大な知識によって、質問者の利用満足度を高められます。これにより、誰がいつ利用しても一定品質のサポートを受けられる環境を実現できます。

ナレッジの形骸化

AIヘルプデスクは、情報の更新が滞ることで生じるナレッジの形骸化を解消します。

従来のヘルプデスクではマニュアルやFAQは存在していても更新が遅れたり、整理がされてなかったりと活用されないことが多いからです。

例えば「情報の更新が古いまま残っている」や「内容が整理されておらず見づらい」などです。

AIヘルプデスクは、AIによる情報の更新や整理を行うことで形骸化を防ぎ、常に最新の指針で業務を遂行できます。

AI搭載型と従来型(シナリオ型)の違い

従来型ヘルプデスクは「決められた道を案内する」ようにあらかじめ設定された分岐(シナリオ)に沿って回答する仕組みでした。

ただし、キーワードが完全一致しないと回答できないといった、柔軟性に欠ける点が課題でした。

一方で、AI搭載型は「目的地を聞いて適切な道を自分で考えて案内する」ように質問文の意図や文脈を理解してAIが回答します。

これにより、表記ゆれや曖昧な表現にも対応でき、ユーザーは自然な言葉で質問できます。

AIヘルプデスク導入の4つのメリット

AIヘルプデスクを導入することで、どのような効果があるのかを4つのメリットに分けて解説します。

問い合わせ対応工数を削減

AIが一次対応を自動化することで、問い合わせ対応の工数を削減できます。

例えば、全体の問い合わせの多くを占める「よくある質問」を自動応答に置き換えることで、効率化を実現できます。

これにより、担当者は複雑な問い合わせに集中でき、顧客対応の質とスピードを同時に高められます。

24時間365日の自己解決を促進し、従業員・顧客満足度を向上

AIヘルプデスクの導入は、24時間365日の自己解決を促進し、従業員・顧客満足度の向上につながります。これは、担当者の勤務時間に依存せず、深夜や休日でもユーザーがいつでも疑問を解決できる環境を提供できるためです。

例えば、次のような事例が挙げられます。

- プリンターが使えない、VPNに接続できないといった初歩的なITトラブルを解決

- ECサイトで注文履歴や配送状況を即時に照会できる。

このように「待ち時間ゼロ」で問題を即時解決できる体験によって、社内向けなら従業員満足度(EX:Employee Experience)、社外向けなら顧客満足度(CX:Customer Experience)の向上に直結します。

回答品質の標準化とナレッジの属人化を防止

AIヘルプデスクは回答品質の標準化とナレッジの属人化を防止します。

AIは承認された情報源(ナレッジベース)から回答を生成し、担当者による回答のばらつきを解消できます。

さらに、ベテラン担当者の頭の中にあった暗黙知をAIに学習させることで、組織全体で知識の共有が可能です。その結果、特定の担当者に依存して業務が停滞するリスクを解消できます。

これにより、誰が対応しても一定品質のサポートを提供でき、組織全体の安定した運営につながります。

蓄積された問い合わせデータをナレッジ資産として活用

AIヘルプデスクの導入で、蓄積された問い合わせデータをナレッジ資産として活用できます。

AIヘルプデスクに寄せられる質問は「ユーザーが本当に困っていること」が集約された貴重なデータです。例えば「どのような質問が多いか」や「FAQで解決できなかった質問は何か」の分析で、マニュアルの改善点や製品・サービスの改善のヒントを得られます。

これにより、サポート対応にとどまらず、事業全体の品質改善や顧客満足度向上に直結します。

AIヘルプデスクの主要機能

AIヘルプデスクは、従来のシステムでは難しかった言葉の意図の理解や、膨大なデータをもとに回答を自動生成する機能を備えています。

例えば、過去の膨大な応対履歴や社内マニュアルをAIが学習し、最適な回答案を即座に作成したり、問い合わせの内容から顧客の感情を読み取り優先度を判断することができます。これにより、対応品質の均一化とスピードアップを同時に実現することが可能になります。

以下に、最新のAIヘルプデスクに搭載されている主要機能をまとめました。

| 機能名 | できること |

|---|---|

| 自動応答(チャットボット) | 自然言語処理を用いて、話し言葉や曖昧な質問に対しても生成AIが24時間365日体制で一次回答。定型質問の抑制に効果的です。 |

| 回答案の自動生成 | 過去の応対履歴や参照用ドキュメント、FAQなどからAIが最適な返信文案を作成。ゼロから文章を考える時間を削減します。 |

| ナレッジの自動蓄積・構築 | 日々の応対内容や既存のPDF・マニュアルからAIが自動でナレッジベースを構築。FAQ整備の手間を省きます。 |

| 問い合わせ管理 | 問い合わせをチケット形式で追跡し管理。対応状況の管理や担当者の割り振りなどを行うことができます。 |

| 要約・会話ログ解析 | メールやチャットの履歴をAIが要約してくれます。担当者はやり取りの全容を短時間で把握できるようになります。 |

| 自動ルーティング・優先度判定 | 問い合わせ内容やユーザーの感情をAIが分析し、緊急度の高い案件のラベリングやアラート通知を行ってくれます。 |

| データ分析・レポート | 問い合わせの傾向や解決率、ユーザー行動を可視化。改善が必要なFAQの特定や課題抽出をAIが提案してくれます。 |

| マルチチャネル/外部連携 | メール、チャット(Slack/Teams等)、電話などの複数窓口を一元管理します。 |

AIヘルプデスクの種類

AIヘルプデスクを導入する際は、自社がメインで活用している問い合わせチャネルや解決したい課題に合わせて、最適なタイプを選択することが重要です。AIが普及している現在では、単なる自動応答だけでなく、過去の応対履歴や問い合わせ内容など、蓄積されたデータを資産として活用する視点も重要になっています。

AIヘルプデスクは、特意とする領域や裏側の仕組みの違いによって「メール特化型」「チャットボット(FAQ)型」「チャットボット(シナリオ・対話)型」「FAQ検索型」の4種類に分けられます。

メール特化型

メールでの問い合わせ対応を効率化するタイプです。最大の特徴は、過去の膨大な応対履歴や社内マニュアルをAIが学習し、最適な返信文案を自動で作成する点です。

問い合わせ履歴を「ナレッジ資産」として蓄積できるため、応対品質の均一化と、スピード向上を同時に実現することが可能になります。

現在メールでの問い合わせ対応をメインとしており、チャットボットといった新システムの導入により業務フローを丸っと変更することに抵抗がある企業におすすめです。

チャットボット(シナリオ・対話)型

対話形式(チャット)でユーザーの質問にリアルタイムで回答するタイプです。

ユーザーが話し言葉で質問できるため利用ハードルが低く、AIが文脈を読み取って回答を瞬時に提示します。

チャットボットは24時間365日の一次対応が可能である点が特徴で、簡単な質問をボットに任せることでオペレーターの工数を大幅に削減できます。

チャットボット(FAQ)型

既存のFAQ(よくある質問)データを基に、AIが最適な回答を抽出して自動返答するタイプです。

FAQをベースとして回答しているため、情報の信頼性が高く、ユーザーからのフィードバックを学習して精度が向上します。

複雑な条件分岐シナリオを作成する必要がなく、すでにあるFAQを活かしてスピーディーに導入できる点が特徴です。

FAQ検索型

FAQ(よくある質問)ページの検索精度をAIで高めるタイプです。ユーザーの自発的な検索と自己解決を促します。

膨大なQ&Aデータから、AIがユーザーの検索意図を予測して最適な解決策を提示してくれます。

情報量が多い場合でも求めている回答にたどり着きやすく、複雑な手順を図解や動画を使って解説するのに向いています。

AIヘルプデスクの選び方

ご紹介した4つの種類のAIヘルプデスクが、それぞれどういった用途に活用でき、どんな企業に向いているのかを表形式で紹介します。

自社の問い合わせ状況やユーザーへどういう回答がしたいかによって最適なものを選ぶようにしましょう。

| タイプ | おすすめの用途 | 向いている企業 |

|---|---|---|

| メール特化型 |

・メールでの問い合わせ対応の効率化・自動化 ・返信文案の自動作成 ・応対履歴のナレッジ化 |

・メールでの問い合わせ対応が中心の部署・企業 ・既存の業務フローを変えることに抵抗がある企業 ・対応の属人化を防ぎたい企業 |

| チャットボット(FAQ)型 |

・24時間365日の一次回答の自動化 ・既存のFAQ活用 ・定型質問への即時回答 |

・社内ITサポートや総務窓口など、既にFAQデータがある程度揃っている企業。 ・運用にあまり工数をかけず、早期導入したい企業 |

| チャットボット(シナリオ・対話)型 | ・注文や予約の受付 ・複雑な申請フローの案内 ・特定アクションへの誘導 |

・Webサイト上の接客を自動化したい企業 ・ヒアリング項目が多い問い合わせに対応している企業 ・複雑な手続きをステップ形式で案内したい企業 |

| FAQ検索型 |

・図解や動画を用いた詳細な操作・手順説明 ・大規模なナレッジベースの構築 ・ユーザーの自己解決促進 |

・大規模サービスで大量の製品マニュアルを扱うなど情報量が多い企業 ・マニュアルや操作説明を体系的に案内したい企業 |

おすすめAIヘルプデスクサービス1選【メール特化型】

メールでの問い合わせ対応効率化・自動化におすすめのサービスをご紹介します。

「楽楽自動応対」(旧メールディーラー)

出所:「楽楽自動応対」公式Webサイト

「楽楽自動応対」は、17年連続売上シェアNo.1(※)、導入社数9,000社以上のAIを搭載した問い合わせ自動応対システムです。特徴は、問い合わせ対応のムダを排除し、AI活用で業務効率を最大化する点です。

例えば、AIが過去の応対履歴やFAQを参照して返信案を自動で作成してくれる機能が搭載されています。返信文の下書きが自動で作成されるので、担当者は文面を確認して送信ボタンを押すだけで対応が完了します。

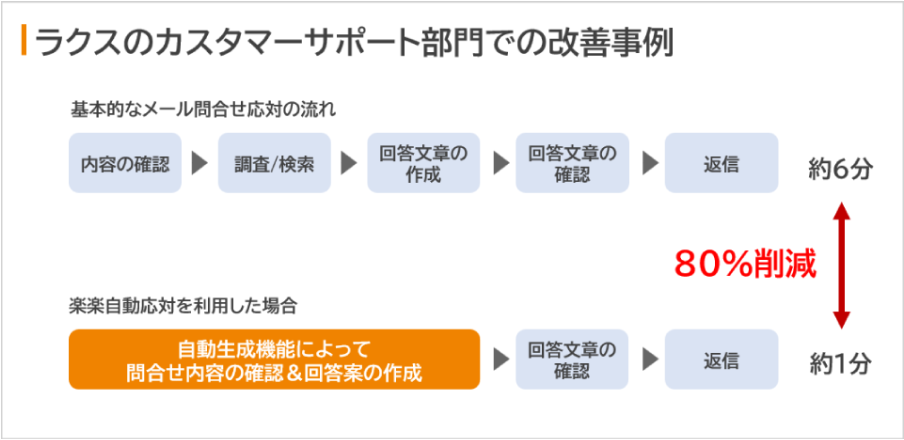

実際に、ラクスのカスタマーサポート部門ではこの機能を活用し、問い合わせ1件あたりの対応時間が約6分から約1分に短縮することができており、80%の稼働削減につながっています。

顧客からのメール問い合わせが多い企業やチームでの対応品質を高めたい組織におすすめです。

※出典:ITR「ITR Market View:メール/Webマーケティング市場2026」メール処理市場:ベンダー別売上金額推移およびシェア(2009~2025年度予測)、同レポートには旧製品名(メールディーラー)で掲載

おすすめAIヘルプデスクサービス3選【チャットボット(FAQ)型】

定型質問に即時回答するチャットボット(FAQ)型のサービスを4つご紹介します。

Zendesk

出所:Zendesk公式Webサイト

Zendeskの特徴は、チャットやメール、電話など複数チャネルを一元管理する機能に加え、強力なAI機能が統合されている点です。また、世界10万社以上が導入する、高いシェアを誇るサポートプラットフォームになっています。

そのため、グローバル展開している企業や複数チャネルでの顧客対応を効率化したい企業におすすめです。

PKSHA AI ヘルプデスク

出所:PKSHA AI ヘルプデスク公式Webサイト

PKSHA AI ヘルプデスクの特徴は、Microsoft Teams連携に強みを持ち、従業員が日常的に利用するツール上で完結する点です。また、FAQが0件の状態からでも、Teams上のやり取りをAIが学習してナレッジを自動構築します。

そのため、Microsoft Teamsを全社的に導入している企業などにおすすめです。

SolutionDesk

出所:SolutionDesk公式Webサイト

SolutionDeskの特徴は、マニュアルや過去の対応履歴、個人のノウハウまで統合的に活用した「超FAQ」を提唱している点です。また、組織や部門を超えたナレッジの最大活用を目指しています。

そのため、情報共有を強化したい大企業や属人化した業務知識を全社的に展開したい企業におすすめです。

おすすめAIヘルプデスクサービス6選【チャットボット(対話・シナリオ)型】

ユーザーを迷わせず特定のアクションに誘導するチャットボット(対話・シナリオ)型のサービスを6つご紹介します。

CorporateOn

出所:CorporateOn公式Webサイト

CorporateOnの特徴は、法務・人事・労務など管理部門の専門知識を学習している点です。社内規定だけでなく、法律に関する専門的な質問にも高い精度で回答できます。

そのため、法務や人事の問い合わせが多く、専門知識にもとづいた正確な対応を求める企業におすすめです。

AIサポートデスク

出所:AIサポートデスク公式Webサイト

AIサポートデスクの特徴は、企業ごとに専用のセキュリティ環境を構築している点です。社内文書をアップロードするだけで、社内固有情報にもとづいた正確な回答をAIが生成します。

そのため、機密性の高い社内情報を扱う企業や、セキュリティを重視する組織におすすめです。

AIさくらさん

出所:AIさくらさん公式Webサイト

AIさくらさんの特徴は、アバター形式での対話が可能なAIを利用している点です。また、社内外の問い合わせ対応やWebサイトの接客・受付、サイネージなど、幅広い用途に活用できます。

そのため、顧客体験を重視する企業や接客・受付業務を自動化したい組織におすすめです。

SELFBOT

出所:SELFBOT公式Webサイト

SELFBOTの特徴は、Googleドライブや各種ドキュメントと連携し、迅速な学習が可能な点です。

社内向けと社外向けの設定を一つの管理画面で行えるため、効率的にAI活用を進められます。

そのため、社内問い合わせと顧客サポートの両方を効率化したい企業におすすめです。

VOC.AI AIエージェント

出所:VOC.AI AIエージェント公式Webサイト

VOC.AI AIエージェントの特徴は、顧客の問い合わせ意図を理解する精度に強みを持つ点です。

AIの性格や思考プロセスを設定でき、人間のような自然なコミュニケーションを実現します。

ECやカスタマーサポートなど、顧客との会話品質を重視する企業におすすめです。

MOBI BOT

出所:MOBI BOT公式Webサイト

MOBI BOTの特徴は、ノーコードで応答シナリオを簡単に管理できる点です。AIエンジンを複数の選択肢から選べるなど、柔軟なシステム構成ができます。

そのため、要件に合わせてスピーディーにチャットボットを導入したい企業や専門知識がない部門でも運用したい組織におすすめです。

おすすめAIヘルプデスクサービス2選【FAQ検索型】

ユーザーの自己解決を促すFAQ検索型のサービスを2つご紹介します。

Helpfeel

出所:Helpfeel公式Webサイト

Helpfeelの特徴は、特許技術「意図予測検索」により、圧倒的に検索精度が高い点です。曖昧な表現やスペルミスでもユーザーを正解に導き、自己解決率を最大限高めることに特化しています。

そのため、問い合わせ件数が多く、自己解決率を高めたい企業におすすめです。

ヘルプドッグ

出所:ヘルプドッグ公式Webサイト

ヘルプドッグの特徴は、FAQサイトの構築から運用改善までを支援する点です。ユーザーの検索行動からAIが分析した改善案を自動で提示するため、FAQの品質を継続的に高められます。

そのため、FAQ運用に課題を感じている企業や顧客の自己解決率を高めたい組織におすすめです。

AIヘルプデスク選びの5つの選定ポイント

数あるAIヘルプデスクの中から自社に合うツールを選ぶためには、明確な基準を持つことが不可欠です。ここでは、導入の成否を分ける5つの重要な選定ポイントを解説します。

ポイント1:利用目的(社内向けか社外向けか)は明確か?

まず、ヘルプデスクの利用目的が「社内向け」なのか「社外の顧客向け」なのかを明確に定義することが重要です。

なぜなら、目的によって求められる機能や連携すべきシステムが全く異なり、ここを間違うと導入後のミスマッチに直結するためです。

例えば、社内向けであれば、従業員が日常的に利用するSlackやTeamsといったビジネスチャットツールとの連携が不可欠です。

社外向けであれば、Webサイトへの埋め込みやすさや、顧客情報を管理するCRMとの連携機能が重要になります。

このように、誰のどのような課題を解決したいのかという利用目的を明確にすることが、ツール選定の出発点となります。

ポイント2:AIのタイプ(FAQ検索型かチャットボット型か)は自社に合っているか?

次に、自社の目的に合わせて、AIのタイプが「FAQ検索型」と「チャットボット型」のどちらが適しているかを見極めましょう。

それぞれのタイプで得意なことやユーザー体験が異なるため、目的と合わないタイプを選ぶと、期待した効果が得られない可能性があります。

例えば、ユーザー自身に素早く答えを見つけてもらい自己解決率をとにかく高めたい場合は、検索精度に優れた「FAQ検索型」が効果的です。

一方、対話を通じて手続きを案内したり、最終的に有人対応へスムーズに引き継いだりしたい場合は、「チャットボット型」が適しています。

自社が提供したいサポート体験から逆算して、AIのタイプを選定することが重要です。

ポイント3:既存ツール(Slack、Teamsなど)とスムーズに連携できるか?

導入したいAIヘルプデスクが、現在社内で利用している既存ツールとスムーズに連携できるかどうかの確認は大切です。

もし、既存ツールと連携ができないと、従業員は新しいツールを別途立ち上げる手間が発生し、利用が定着しない大きな原因となります。また、情報が分断され、かえって業務が非効率になるリスクもあります。

例えば、社内問い合わせの多くがSlack上で発生しているのであれば、Slack内で完結するAIヘルプデスクが理想的です。API連携の実績が豊富か、追加開発なしで連携できるかなどを具体的に確認しましょう。

このように、従業員が日常の業務フローの中で自然に使えるよう、既存ツールとの連携性をチェックしましょう。

ポイント4:セキュリティ対策とサポート体制は万全か?

法人利用である以上、ベンダーのセキュリティ対策が信頼できるか、そして導入後のサポート体制が手厚いかは、重要な選定基準です。

ヘルプデスクは社内外の情報を取り扱うため、万が一のセキュリティインシデントは企業の信頼を損なう危険性があります。また、導入後の運用で発生する疑問や問題を迅速に解決できなければ、ツールの活用はスムーズに進みません。

具体的には、ISMS(ISO27001)認証の有無やデータの暗号化といったセキュリティ対策を確認します。同時に、導入時の設定支援や、電話・メールでの問い合わせに迅速に対応してくれるかといったサポート体制も評価しましょう。

したがって、安心して長期間にわたって運用を任せられるパートナーとして信頼できるベンダーかどうかを、厳しく見極める必要があります。

ポイント5:AIの回答精度とチューニングのしやすさは?

AIの回答精度はもちろんのこと「専門家でなくても簡単にメンテナンス(チューニング)できるか」という視点でツールを評価することが重要です。

なぜなら、AIヘルプデスクは導入して終わりではなく、新しい情報(FAQ)の追加や回答の修正を繰り返して「育てていく」必要があるからです。この改善作業が複雑だと、担当者の負担が大きく、やがて更新が滞ってしまいます。

そのため、無料トライアルを利用して実際の回答精度を試すだけでなく、管理画面の使いやすさを必ず確認しましょう。直感的な操作でFAQを追加・修正できるか、ユーザーの利用状況が分かりやすく分析できるか、といった点がポイントです。

このように、日々の改善活動を無理なく続けられる「チューニングのしやすさ」こそが、AIヘルプデスクの価値を長期的に高める鍵となります。

【シーン別】AIヘルプデスクはこう使う!具体的な活用法4選

AIヘルプデスクを導入すると「どのような場面で効果を発揮するのか」を具体的な4つのシーンに分けて紹介します。

シーン1:よくある質問に24時間365日、自動で回答したい

よくある質問に24時間365日、自動で回答したい場合はAIチャットボットの活用で実現できます。社内ポータルやWebサイトに設置したAIチャットボットが、定型的な質問に24時間体制で一次対応が可能です。

例えば「パスワードをリセットしたい」や「経費精算の方法は?」といったよくある質問に、即座に回答できます。

これにより、担当者は夜間や休日の対応から解放され、ユーザーは待ち時間なく疑問を自己解決できます。

シーン2:マニュアルから欲しい情報がなかなか見つからない

マニュアルから欲しい情報がなかなか見つからない場合はAIサジェスト(意図予測検索)の活用がおすすめです。ユーザーが「パソコン固まった」のような曖昧な言葉で検索しても、AIが検索意図を予測できます。

例えば「フリーズ時の対処法」や「再起動の手順」といった関連性の高いFAQ記事を自動で提示します。

これにより、従来のFAQ検索などで発生していた「欲しい情報が見つからない」という問題を解決できます。

シーン3:複雑な問い合わせの引き継ぎと回答作成に時間がかかる

複雑な問い合わせの引き継ぎと回答作成に時間がかかる場合は、生成AIによる要約・回答文案作成を活用すると効果的です。

作成担当者は瞬時に状況を把握でき、顧客が同じ説明を繰り返す負担を減らすことができます。さらに、担当者が返信する際はAIが関連マニュアルを参照しながらドラフトを提示するため、作業時間を短縮できます。

これにより、顧客対応のスピードと品質を両立でき、サポート全体の効率化につながります。

なお、メール対応に特化してこのプロセスを効率化するのが、AI機能を搭載した問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」です。

例えば、AIが過去の応対履歴やFAQを参照して返信案を自動で作成してくれる機能が搭載されています。返信文の下書きが自動で作成されるので、担当者は文面を確認して送信ボタンを押すだけで対応が完了します。

シーン4:FAQやマニュアルの情報が古く、更新が追いつかない

FAQやマニュアルの情報が古く、更新が追いつかない場合は、AIによるナレッジベースの自動構築・更新が効果的です。AIが担当者とユーザーのチャット履歴や日々更新される社内ドキュメントを自動で解析できます。

また、そこから新たなQ&Aを抽出し「この内容をFAQに追加しませんか?」と管理者に提案が可能です。

これにより、手間のかかるナレッジベースの構築・メンテナンス作業を効率化し、常に最新の情報を利用できる環境を保てます。

メールでの問い合わせが多い企業では、日々の送信メールから「ナレッジ」が自動で蓄積される「楽楽自動応対」の活用がおすすめです。

まとめ:AIヘルプデスク活用の第一歩は「メール対応の変革」から

本記事では、AIヘルプデスクのメリットから具体的な導入ステップまでを網羅的に解説しました。成功の鍵は、明確な目的設定と、導入後の継続的な改善にあります。

AIを賢く活用することで、担当者は単純な問い合わせ対応から解放され、より付加価値の高い業務に集中できる働き方を実現できます。

そして、その変革の第一歩として多くの企業が取り組むべきことは、「メールでの問い合わせ対応」の最適化です。

この領域において、特にチームでの対応に課題を抱えている企業におすすめなのが、AI機能を搭載した問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対」です。チームのミスを防ぐ管理基盤と最新AIがどのように連携するのか、その具体的な機能を見ていきましょう。

チームのミスを防ぐ管理体制

17年連続売上シェアNo.1(※)の実績を持つ「楽楽自動応対」は、チームのメール対応における課題を解決します。

「誰がどのメールに対応中か」「未返信・返信済みなどのステータスはどうか」を全員で共有することで、返信漏れや二重対応といった致命的なミスを防止できます。

メール対応業務の属人化を防ぎ、安定した顧客対応体制を構築します。

最新AI機能による応対業務の効率化

「楽楽自動応対」は、のAI機能(自動生成)を活用することで、問い合わせ応対にかかる時間を大幅に短縮することができます。

自動生成を活用すれば、AIが過去の応対履歴を参照して返信案を自動で作成してくれます。人の手で行うのは、生成された文面の確認と送信ボタンを押すだけで済み、大幅な業務効率化を実現できます。

マニュアルや過去履歴を検索・閲覧する時間や、ゼロから文章を考えたりする時間が不要になります。

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。