「オペレーターの応対品質にばらつきがあり、顧客満足度が上がらない」「品質を改善したいが効果的な方法が分からない」といったお悩みはありませんか?

コールセンターの品質を管理し、顧客満足度を向上させるためには、感覚的な指導ではなく客観的な指標にもとづいた管理体制が不可欠です。

本記事では品質を構成する4つの要素の解説から、設定すべき目標、5ステップの改善方法まで分かりやすく紹介します。最後まで読めば、品質管理の全体像と、まず何から始めるべきかが明確になります。

なぜコールセンターの品質管理が重要視されるのか

近年、コールセンターは単なる問い合わせ窓口ではなく、顧客との関係を構築し、ビジネスの成長に貢献するプロフィットセンターとして期待されています。その期待に応え、成果を出す上で鍵となるのが「品質管理」です。

コールセンターの品質向上は顧客満足度向上に直結するため、以前にも増して品質管理の重要性は高まっています。

ここでは、コールセンターにおける品質管理の重要性を3つ解説します。

顧客満足度と顧客生涯価値の向上

質の高い顧客体験(CX:Customer Experience)の提供は、顧客満足度を高め、さらに顧客生涯価値(LTV:Life Time Value)の向上を後押しする重要な要素です。

特に、顧客と直接接点を持つコールセンターでのポジティブな体験は、製品やサービスへの信頼を育みます。結果として、顧客満足度を高め、リピート購入やサービスの継続利用といった収益基盤の構築につながります。

ブランドイメージの維持・向上

コールセンターは顧客と直接接点を持つ「企業の顔」であり、オペレーターの応対品質が企業全体のブランドイメージを形成し、企業の評価に直結します。

丁寧で的確な応対は顧客との信頼感を構築する反面、品質の低い応対は企業の評価を著しく損なう恐れがあります。

オペレーターの離職率低下と生産性向上

適切な品質管理は、オペレーターの業務負担を軽減し、エンゲージメントを高めることで、離職率の低下と生産性の向上を実現します。

明確な評価基準や効率的な業務フローが整備された職場は、オペレーターのストレスを軽減して働きやすい環境を構築します。その直接的な効果が、離職率の低下です。

離職率の低下は、経験豊富なオペレーターが育つことを意味し、サービスレベルと処理能力の向上がチーム全体の生産性を高めます。

また「何を」「どこまでやればよいか」というゴールも明確になるため、オペレーターは迷いなく業務に集中でき、応対時間の短縮や後処理業務の効率化につながります。

コールセンターにおける4つの品質

コールセンターで管理するべき品質には「応対品質」「接続品質」「処理品質」「運営品質」の4つがあります。

ここでは、4つの品質を顧客から見た評価である「クオリティ」と、企業内部の生産性から見た評価である「パフォーマンス」に分けて解説します。

顧客視点の「クオリティ」

クオリティは、顧客の視点で見たサービスの質を指します。

オペレーターとのやり取りにおいて「対応は分かりやすかったか」「つながりやすかったか」といった主観的な体験が評価の対象で「応対品質」と「接続品質」が、これにあたります。

クオリティは、顧客満足度やブランドイメージに直結する重要な品質項目です。

1. 応対品質:顧客満足度に直結する項目

応対品質は、オペレーターの「顧客対応の質」そのものを指します。正しい言葉遣いやビジネスマナー、顧客の要望を正確に把握する傾聴力や、共感を示す姿勢が評価対象です。

顧客満足度に直接的な影響を与えることから、応対品質は4つの品質の中で特に注力すべき項目です。

2. 接続品質:顧客体験の入り口となる「つながりやすさ」

接続品質は、顧客からの電話の「つながりやすさ」を指します。電話のつながりにくさは顧客に大きなストレスを与え、ブランドイメージにも影響します。

接続品質の改善には、入電数予測にもとづいて回線数やオペレーター数を確保するなど、つながりやすさに影響する対策が必要です。

企業視点の「パフォーマンス」

パフォーマンスは、企業内部から見た、コールセンターの生産性・効率性・持続性を指します。

「処理品質」と「運営品質」がパフォーマンスに該当し、これらは費用対効果の向上や従業員の労働環境にも直結します。

3. 処理品質:生産性に直結する「処理の正確さと速さ」

処理品質は、オペレーターが顧客の問い合わせを「正確」かつ「迅速」に処理できたかを示します。

一度の問い合わせで問題を解決できたか(一次完結率)、応対後の処理時間に無駄がないか、入力ミスがないかが評価されます。これらはオペレーター個人のスキルだけでなく、マニュアルやシステムの整備も品質に大きく影響する要素です。

高い処理品質はオペレーターの生産性を高め、コールセンター全体の業務効率を改善します。

4. 運営品質:すべての品質を支える組織の「安定性」

運営品質は、コールセンターという組織が持続的に機能しているかを示します。

評価対象は、オペレーターの離職率や欠勤率、従業員満足度です。離職率の低下は、採用・教育にかかるコストを削減できます。また安定した人材確保は、組織全体の生産性を底上げすることから、長期的な費用対効果に貢献します。

このように、運営品質はコールセンターの重要な資源である人材の安定と質に直結しているのです。

品質管理の方法|品質を改善するための5ステップ

コールセンターの品質管理をするには、客観的なデータにもとづいてKPIを設定し、改善サイクルを現場に定着させる必要があります。

改善サイクルは、以下で解説する5つのステップで構成されます。このフレームワークに沿って実践することで、論理的かつ効果的に品質改善を進めることが可能です。

それぞれのステップで「何を」「どのように」行うべきか、具体的に解説します。

ステップ1:現状把握と具体的なKPIの設定

品質管理の第1ステップは、現状を把握し、改善に向けたKPIを設定することです。

現状把握では、コンピューターと電話機能を統合するCTI(Computer Telephony Integration)システムのレポートや応対履歴などのデータを分析し、優先的に改善すべき品質を特定します。

次に、課題に対して重要業績評価指標(KPI:Key Performance Indicator)を設定します。KPIは具体的な目標になるよう、SMARTの法則を参考にするのがおすすめです。

SMARTの法則は、以下の要素を基準に目標を設定するためのフレームワークです。

- Specific:具体的

- Measurable:測定可能

- Achievable:達成可能

- Relevant:関連性

- Time-bound:期限

SMARTの法則を踏まえると、次のようなKPI設定ができます。

- 接続品質の低下を防ぐため、次の四半期末までに技術サポート部門の応答率を、現状の80%から90%に向上させる

- 処理品質を高めるため、来月末までに新人オペレーターの平均処理時間を、現状の12分から10分以内に短縮する

ステップ2:客観的な応対評価の実施

KPIを設定した後は、その達成度を測る評価を行います。

客観的な評価を行うには、CTIシステムなどのデータから得られる定量的なデータを使用しましょう。例えば、平均処理時間(AHT:Average Handling Time)のデータは客観性が高く、評価指標に適しています。

さらに、モニタリングやミステリーコールなど、定性的な評価を組み合わせることで「なぜ時間がかかっているのか」といった、数値だけでは見えない背景や原因も含めて評価できます。

ステップ3:評価結果の分析と原因の特定

次は、応対評価で集めたデータの分析により、ステップ1で設定したKPIが達成できない理由を深掘りし、根本原因を特定します。ここでのポイントは、問題の所在を切り分けることです。

例えば「AHTが目標値を1分超過している」という事実に対し、それが特定のオペレーターだけの問題か、全員に共通する問題かを切り分けます。前者であれば個人のスキル、後者であれば研修内容やマニュアルなど、センター全体のプロセスに原因がある可能性が高いと判断し、次のステップに進みます。

ステップ4:改善策の検討とアクションプランへの落とし込み

課題と原因が明確になったら「何をすべきか(改善策)」を考え、次に「それをどう実行するか(アクションプラン)」に落とし込んでいきましょう。

まずは、特定した課題や原因をもとに改善策を考えます。

例えば「AHTが目標値を超過している」という問題については、以下のように整理できます。

| 原因 | 改善策の例 |

|---|---|

| オペレーターの知識不足 | 製品アップデートに関するFAQを追加し、ロールプレイング研修で理解度を確認する |

| システムが使いにくい | 入力項目を削減できないかベンダーと協議する |

次に、その改善策を実行する具体的なアクションプランに落とし込み、実行します。アクションプランでは「何を」「誰が」「いつまでに」の3点を明確にすることが、計画を形骸化させないためのポイントです。

ステップ5:定期的なフィードバックと効果測定

ステップ4で実行したアクションプランが意図した効果を上げられたかを確認し、次の改善サイクルにつなげます。

まず、モニタリングなどの評価を行い、その結果をもとにオペレーターにフィードバックします。フィードバックは1on1などの場で、オペレーター個人に伝えることが重要です。

オペレーターへの伝え方のポイントは以下の通りです。

- 良かった点は褒めて伸ばす

- 改善点は次の行動目標として共有し、成長をサポートする

次に、最初に立てたKPIと実行したアクションプランの結果を照らし合わせて効果を検証し、次の行動を決めます。

重要なのは5つのステップを一度きりで終わらせず、改善サイクルとして現場に定着させることです。

ここまで解説した改善サイクルは、品質管理における理想的なフレームワークですが、手作業で管理し客観的な評価を続けるのは容易ではありません。

特に、電話と並行して行われているメール対応は、対応状況がブラックボックス化しやすく、品質管理が難しい領域です。

メール共有・管理システム「メールディーラー」は、こうした手作業による品質管理の課題を解決するツールです。

まず、チームの対応状況をリアルタイムで可視化し「誰が・何を・どこまで対応しているか」を明確にします。これにより「対応漏れ」や「二重対応」といった人的ミスを防ぎ、処理品質を安定させます。

また「メールディーラー」は、担当者ごとの対応件数や処理時間などのデータを集計・分析できる集計レポート機能を搭載。これにより、レポート作成の工数を削減できるだけでなく、客観的なデータにもとづいた現状把握から効果測定まで行えます。

その結果、管理者は担当者へのフィードバックなど本来注力すべき業務に集中でき、品質改善サイクルを推進できます。

「メールディーラー」の詳しい機能やメリットは、無料でダウンロードできる資料でご確認いただけます。

品質管理で設定すべきKPIの具体例

「品質管理の方法」で解説した通り、コールセンターの品質管理にはKPIの設定が欠かせません。

KPIは、設定した目標に対して現状のパフォーマンスがどのレベルにあるのかを可視化し、改善に向けたアクションを明確にするために用いられます。

ここでは、4つの品質カテゴリ(応対・接続・処理・運営)に分けて、代表的なKPIを表にまとめて紹介します。

【応対品質】

| KPI | 概要 |

|---|---|

| モニタリングスコア | 管理者が応対内容を評価基準に沿って採点した数値 |

| 顧客満足度(CSAT) | 応対後に顧客へアンケート調査を行い、満足度を数値化したもの |

| クレーム発生率 | 全応対数におけるクレームの発生割合 |

【接続品質】

| KPI | 概要 |

|---|---|

| 応答率 | 着信数に対してオペレーターが応答できたコールの割合 |

| 放棄呼率 | オペレーターにつながる前に顧客が電話を切ってしまった割合 |

| サービスレベル(SL) | 設定した目標時間内(例:20秒以内)に応答できたコールの割合 |

| 平均応答速度(ASA) | 着信してからオペレーターが応答するまでの平均時間 |

【処理品質】

| KPI | 概要 |

|---|---|

| 一次完結率(FCR) | 一度の問い合わせで問題が解決した割合 |

| 平均処理時間(AHT) | 1コールあたりの平均時間(通話時間+後処理時間) |

| 平均後処理時間(ACW) | 通話終了後のデータ入力などにかかる作業時間の平均時間 |

【運営品質】

| KPI | 概要 |

|---|---|

| 離職率 | 一定期間内に退職したオペレーターの割合 |

| 欠勤率 | 予定した勤務日に欠勤した割合 |

コールセンターで使用されるKPIについては、以下の記事で詳しく解説しています。

品質評価の方法とそれぞれのメリット・デメリット

「品質管理の方法」のステップ2では、定量データと定性的な評価を組み合わせることの重要性について触れました。

ここでは、定性評価の代表的な方法である「モニタリング」「ミステリーコール」「満足度調査」の3つについて、メリットとデメリットを解説します。まずは、それぞれのメリットとデメリットについて表にまとめました。

| 品質評価の方法 | メリット | デメリット |

|---|---|---|

| モニタリング | 具体的な改善点を指摘しやすい | 評価にばらつきが出る可能性がある オペレーターのプレッシャーになることがある |

| ミステリーコール | 顧客目線での課題を発見しやすい | コストが発生する 評価できる範囲が限定される |

| 満足度調査 | 定量的なデータとして蓄積・分析しやすい | 回収率が低くなりやすい 感情的な評価に偏りやすい |

品質管理を安定的に行うには、各方法の特性を理解し、複数を組み合わせて多角的に評価する体制の構築が不可欠です。

モニタリング評価|リアルタイムでの応対チェック

モニタリングは、実際の顧客対応を直接確認できるため、具体的な改善点を指摘しやすく、新人オペレーターのOJT(On the Job Training)にも有効な方法です。

しかし、評価者のスキルによって評価にばらつきが出る可能性があり、評価されているという意識がオペレーターのプレッシャーになることがあります。

ミステリーコール(覆面調査)|顧客視点での客観的評価

ミステリーコールは調査員が顧客になりすまして応対を受けることから、オペレーターの日常的で自然な対応を評価でき、顧客目線での課題を発見しやすい点がメリットです。

一方で外部業者に依頼する場合、コストが発生したり、調査シナリオによっては、評価できる範囲が限定されたりというデメリットがあります。

顧客満足度調査(アンケート)|顧客の生の声の収集

アンケートは、応対を受けた顧客本人から直接フィードバックを得られるため、納得感が非常に高く、定量的なデータとして蓄積・分析しやすい方法です。

しかし、回収率が低くなりやすい点や感情的な評価に偏りやすいといった問題があり、参考情報の一つとしてとらえる必要があります。

コールセンターの品質が低下する3つの原因

ここまで、コールセンターの品質管理方法や具体的な評価方法について解説しました。

しかし、品質の改善を続けても、品質低下を招く原因を放置していては、その効果は半減してしまいます。

効果的な改善サイクルを回し続けるためにも、まずは品質が低下する代表的な3つの原因を理解し、自社の状況と照らし合わせてみましょう。

原因1:評価基準の曖昧さが招く「不公平感」と「属人化」

品質評価の基準が明確に定義・共有されていない状態は、評価者による判断のブレを生み、オペレーターに不公平感を与えてしまいます。

不公平感はオペレーターの成長や貢献への意欲(モチベーション)を削ぎ、コールセンター全体の品質低下に直結します。

また、公式な評価の物差しがないことから、オペレーターは個人の経験や感覚に頼らざるを得ず、スキルが組織で共有されない属人化が進行してしまいます。

原因2:フィードバック不足と形骸化した研修

オペレーターへのフィードバック不足や形式的な研修は、オペレーターが自身の課題に気付き改善する機会を奪い、スキルが停滞・低下する原因となります。

モニタリングを実施しても、その結果がオペレーターへ適切にフィードバックされなければ、対応は改善されません。

さらに、定期的なスキルアップ研修やフォローアップが不足していると、変化する顧客ニーズや業務知識に対応できず、応対品質が徐々に低下します。

原因3:管理者のリソース不足

管理者のリソース不足は、品質に関する問題の発見を遅らせ、コールセンター全体の品質を低下させます。

なぜなら、繁忙期や人員不足により、オペレーターの応対をモニタリングしたりデータの分析に時間が割けず、後回しになりやすいためです。

個々のオペレーターが抱える課題や、組織全体の問題点が見過ごされ、改善の機会が失われ続けた結果、品質レベルが徐々に低下していきます。

AI活用で品質管理を効率化|評価基準の曖昧さやリソース不足を解消

これまで解説してきた品質管理のフレームワークを、人の手だけで継続的に実践しようとすると、多くの企業が「評価基準の曖昧さ」や「リソース不足」という壁に直面します。こうした品質管理方法の問題を解決するのが「AIの活用」です。

「評価基準の曖昧さ」については、AIが全通話をテキスト化し、あらかじめ設定したルール(NGワードの使用率、必須案内の有無など)にもとづいて自動で評価を行います。これにより、評価者の主観を排除し、全オペレーターに一貫性のある客観的なフィードバックができます。

「リソース不足」については、AIによる評価の自動化が有効です。管理者が長時間かけて行っていた通話のモニタリングや内容の要約をAIが代行します。これにより、管理者は優先的に確認すべき応対のチェックや、より付加価値の高いコーチング業務に集中できるようになります。

まとめ:コールセンターの品質管理と他チャネルの考え方

本記事では、コールセンターの品質を構成する4つの要素(応対品質・接続品質・処理品質・運営品質)と、品質を管理するための5つのステップについて解説しました。

品質管理の原則は、電話応対に限らず、メールやチャットなど多様な問い合わせチャネルにも共通する普遍的な考え方です。しかし、メール応対は、対応状況がブラックボックス化しやすく、対応遅れや担当者ごとの品質のばらつき(属人化)といった、品質管理が難しい課題を抱えています。

こうした課題に対応するのが、メール共有・管理システム「メールディーラー」です。

「メールディーラー」は、info@などの代表メールアドレス宛の問い合わせを一元管理し、対応状況を可視化することで、組織全体の応対品質と処理品質を底上げできるツールです。さらに、搭載されたAI機能が応対品質の向上を後押しします。

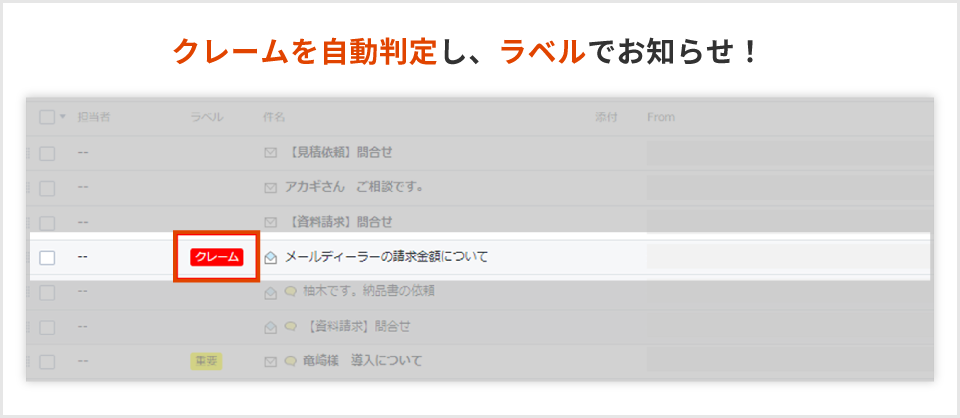

例えば、クレームメールを検知できる機能(リスク検知)は、クレームの対応遅れを防ぎ、応対品質の向上につながります。

メールディーラーのリスク検知の画面イメージ

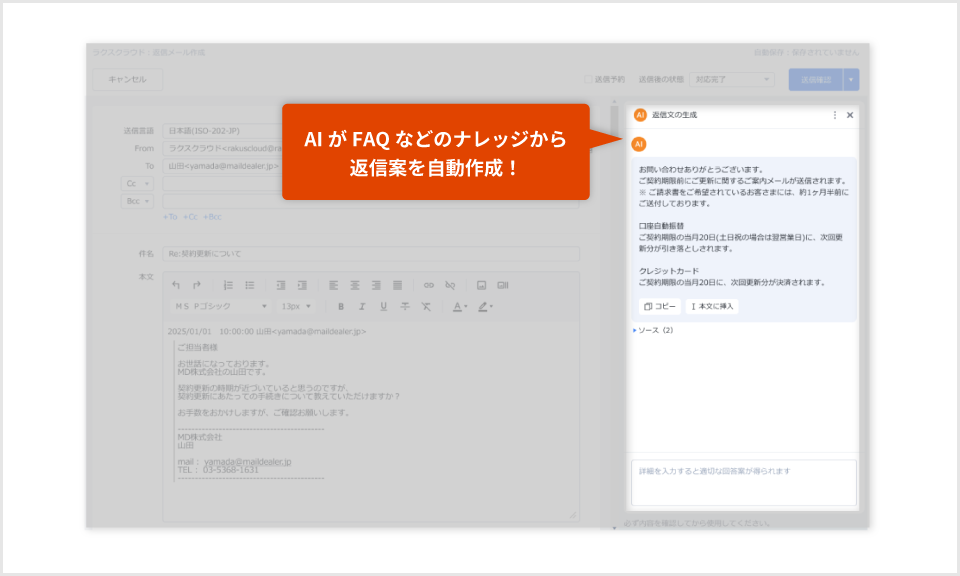

また、指示文を入力するとAIが自動で文章を生成する機能(カスタム生成)、ナレッジをもとに自動で返信内容の生成ができる機能(自動生成)は属人化を防ぎ、応対品質と処理品質の両方を向上できるのです。

メールディーラーのメール自動生成の画面イメージ

このように「メールディーラー」はチームで行うメール対応において、品質の課題解決に有効といえます。要点入力だけで返信文を自動生成する「カスタム生成」は、無料のデモ画面で今すぐ操作感を確かめていただけますので、ぜひお試しください。

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。