「オペレーターごとに応対品質の差が出ていたり、せっかく作ったマニュアルが現場で活かされなかった」そんな課題に頭を悩ませていませんか?

本記事ではこうした課題を根本から解決するために、コールセンターマニュアルの作成目的や構成要素といった基礎知識から、5ステップの作成方法、さらに形骸化させないための運用術まで解説します。

最後まで読むことで、新人もベテランも迷わず対応できる「現場に根付くマニュアル」の作り方が分かります。

なぜコールセンターにマニュアルが必要なのか?|3つの目的

コールセンターの運営では、マニュアル作成が欠かせません。マニュアルはオペレーターの行動を統一し、顧客対応の品質を安定させる基本的な役割を持っています。

ここでは、マニュアルがコールセンターにもたらす目的を3つに分けて詳しく解説します。

オペレーターのスキルに依存しない「応対品質の標準化」

コールセンターのマニュアルは、オペレーター個人のスキルや経験に左右されず、一貫した対応を実現するための基盤です。属人化を防ぎ、応対品質を一定の基準以上に保つためには、マニュアルによる業務の標準化が欠かせません。

業務手順や回答内容を標準化することで属人化を防ぎ、誰が対応しても同じ品質を提供できる体制を整備できます。

その結果、応対品質のばらつきがなくなり、安定した業務運営と顧客満足度の向上につながります。

一貫性のある応対品質がもたらす「顧客満足度(CS)の向上」

マニュアルによって標準化された一貫性のある対応は、顧客に安心感を与え、顧客満足度(CS:Customer Satisfaction)の向上につながります。

迅速かつ的確な問題解決は顧客ロイヤルティを高め、リピート購入やアップセルを促進させます。さらに、満足した顧客がSNSや口コミで好意的に発信すれば、新規顧客獲得にもつながるでしょう。

コールセンターは単なるコスト部門にとどまらず、企業の成長を支える重要な拠点として機能します。

新人オペレーターの「早期戦力化」と「教育コストの削減」

整備されたコールセンターマニュアルは、新人オペレーターの早期戦力化とコスト削減を実現します。

コールセンター業務は幅広いため、マニュアルがなければOJT(On-the-Job Training)に頼らざるを得ず、教育担当者の負担が大きくなりがちです。

一方、マニュアルがあれば業務の全体像や具体的な手順を自己学習できるため、教育担当者の負担軽減につながり、OJTに依存していた研修プロセスを効率化できます。

そのため、新人の早期戦力化が実現し、コールセンター全体の生産性向上にもつながります。

コールセンターのマニュアルを構成する6つの要素

ここからは、実践的で効果的なマニュアルを作るために欠かせない6つの構成要素を紹介します。

新人からベテランまで日常的に活用できる、実用性の高いマニュアルを作成するための指針となるでしょう。

1. 業務の基本方針・ルール

コールセンターマニュアルには、オペレーターが「会社の顔」として行動するための基本情報を明確に記載することが重要です。

企業理念を共有すれば帰属意識やモチベーションが高まり、コンプライアンスルールを整備すれば個人情報漏えいなどのリスクを防げます。

さらに、応対時間や顧客満足度スコアといったKPI(Key Performance Indicator)を共有することで業務改善につながり、服装規定や勤務時間などの社内ルールを示せば、日々の業務も円滑に進められます。

2. 商品・サービスの専門知識

コールセンターマニュアルには、顧客からの問い合わせに的確に回答するために商品・サービス情報を網羅することが重要です。

基本情報として、サービスの特徴、仕様、価格、利用方法、注意事項を体系的に整理し、必要に応じて図表を活用します。

また、過去の質問と回答をまとめたFAQを掲載することで、オペレーターの回答を探す時間が大幅に短縮され、迅速で正確な応対が可能になります。

3. ビジネスマナー・敬語の使い方

電話対応では、声のトーンや言葉遣いが企業の印象を大きく左右するため、マニュアルには対応マナーを明確に記載しましょう。

まず、敬語の基本として尊敬語や謙譲語、丁寧語の正しい使い方を具体例とともに示します。

さらに「恐れ入りますが」「差し支えなければ」などのクッション言葉を活用する方法を記載し、依頼や反論の場面でも顧客に好印象を与えられるようにします。

加えて「よろしかったでしょうか?」といった誤用や「もしもし」など不適切な表現をNGワード集として明記することで、オペレーターの言葉遣いを統一し、信頼感のある応対を実現できます。

4. 使用ツール・システムの操作方法

コールセンター業務では、顧客関係管理(CRM:Customer Relationship Management)やコンピュータと電話の統合(CTI:Computer Telephony Integration)といったシステムの正しい操作が業務効率を大きく左右します。

そのため、マニュアルにはテキスト説明だけでなく実際の操作画面のスクリーンショットを活用し、手順を直感的に理解できるようにすることが重要です。

顧客情報検索などをログインから結果確認まで画像付きで解説すれば、新人オペレーターでも迷わず操作できます。

分かりやすいマニュアルによってオペレーターは自己解決が可能となり、スーパーバイザー(SV)への質問の工数削減や組織全体の生産性向上につながります。

5. トークスクリプト

トークスクリプトは顧客対応の基本的な流れを示す「台本」であり、コールセンターマニュアルの中核を担う重要な要素です。

構成は「オープニング(挨拶・名乗り)」「ヒアリング(用件の確認)」「回答(提案・解決策の提示)」「クロージング(御礼・終話)」の4段階が基本となります。

これにより経験の浅いオペレーターでも一定水準の応対が可能となり、品質の標準化につながります。

また、顧客の返答によって対応が分岐するケースでは、YES/NOで進行するフローチャート形式を活用することで、オペレーターは次の行動を瞬時に判断でき、よりスムーズな対応が実現します。

6. クレーム・イレギュラー対応の手順

オペレーターにとって負担が大きい業務の一つが、クレームや予期せぬトラブル対応です。

クレーム対応の手順は、基本的に以下の3つのステップで構成されます。

- 一次対応:顧客の話を遮らず聞き、不快な思いへの謝罪を伝える

- 原因究明と解決策提示:事実を確認し問題の根本原因を特定、納得できる解決策を示す

- エスカレーション:対応が困難な基準(例:金銭要求)、報告、引き継ぎ方法などを定める

個人判断に任せると誤対応のリスクが高まるため、マニュアルで対応手順を明確に定めることが重要です。

クレーム対応のコツは以下の記事でも詳しく紹介していますので、マニュアル作成の参考にしてみてください。

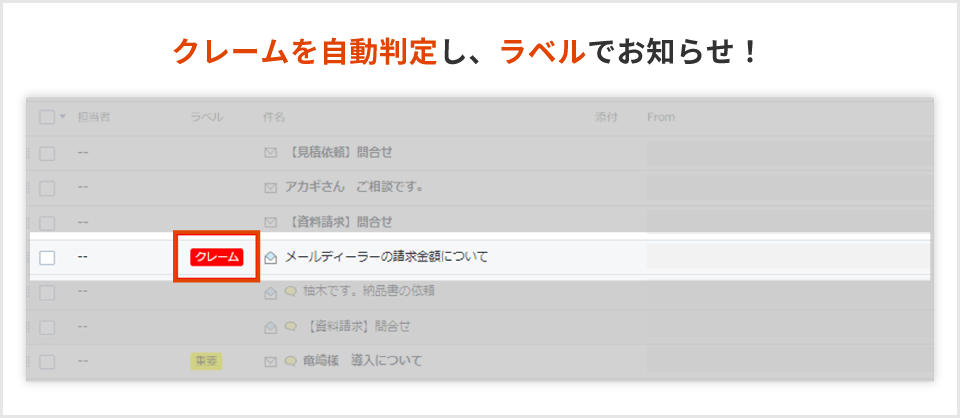

17年連続売上シェアNo.1のメール共有・管理システム「メールディーラー」なら、チーム全員の対応状況を一画面で可視化でき、誰がどのメールに対応しているかを一目で把握できます。

これにより、対応漏れや二重対応を組織的に防止し、オペレーターに安心感を与えるとともに、顧客対応に専念できる環境を整えます。

「メールディーラー」の詳しい機能やメリットは、無料でダウンロードできる資料でご確認いただけます。

コールセンターマニュアル作成の5ステップ

マニュアルをゼロから作る手順を、5つのステップで具体的に解説します。

提示する手順にしたがって段階的に進めれば、抜け漏れを防ぎ、現場で実際に使える実用的なマニュアルを効率よく作成できます。

ステップ1:現状の課題と記載すべき情報の洗い出し

マニュアル作成の第一歩は、現状の課題を明確にし、必要情報を網羅的に収集することです。

情報収集は主に、顧客データの分析、オペレーターへのヒアリング、SVへのヒアリングという3つのアプローチで行うのが効果的です。

顧客データからはFAQの種やトラブルの多い問い合わせ内容を特定でき、オペレーターからは新人がつまずきやすいポイントやベテランの暗黙知を抽出できます。

さらにSVからは、チーム全体の課題や応対ルール、コンプライアンス上の注意点など、マネジメント視点での要望を洗い出すことで、経営方針と現場双方のニーズを満たす実用的なマニュアルを作成できます。

ステップ2:マニュアル全体の構成案とツールの選定

ステップ2では、マニュアル全体の構成案を作成し、あわせてツールの選定を行います。

構成案の作成では、収集した情報を「業務フロー別」「問い合わせ内容別」などに分類し、オペレーターが必要な情報へ迅速にアクセスできるよう工夫することが重要です。

また、ツールの選定では「誰が・いつ・どのような状況でマニュアルを閲覧するのか」を想定することで、ツールを選びやすくなります。

更新性や検索性を重視する場合は、WordやExcelよりもオンラインで共有・管理できる専用ツールを活用するのが効果的です。

ステップ3:マニュアルの原案作成

ステップ1で収集した情報とステップ2で作成した構成案をもとに、具体的な内容をマニュアルへ落とし込みます。

このとき重要なのは、言葉遣いや話すスピード、間の取り方といった表面的なテクニックだけではありません。その対応に至った「思考プロセス」や「判断基準」まで丁寧にヒアリングし、言語化することが必要です。

単なるトークの文字起こしではなく「なぜその対応が顧客満足につながったのか」という背景を記載することで、他のオペレーターが状況に応じて応用できる実践的なノウハウとなります。

さらに、社内でしか通用しない専門用語や略語の使用は避け、新人オペレーターでも一度で理解できる平易な言葉でまとめることが重要です。

ステップ4:図やフローチャートを用いたレイアウト調整

文字ばかりのマニュアルは読まれにくく、形骸化するリスクがあります。

そのため、オペレーターがマニュアルをストレスなく読み進められるように、視覚的な工夫を凝らすことが重要です。具体的には、図やフローチャートを積極的に活用し、適度な余白の確保や配色の統一、文字サイズの調整によって、直感的に理解しやすいデザインを心がけましょう。

特に重要なポイントは太字や下線、囲み枠などで強調し、情報の優先順位をひと目で把握できるようにすると効果的です。

ステップ5:ロールプレイングによる実践とフィードバック収集

完成したマニュアルは、リリース前に実際の業務で本当に「使える」のかを検証し、完成度を高める最終調整を行います。

検証は、新人とベテラン双方に参加してもらい、オペレーター役と顧客役に分かれて模擬対応で行うのが効果的です。新人からは「分かりにくい点」、ベテランからは「実践との乖離」といった意見を収集でき、多角的な視点で改善点を洗い出せます。

改善点を反映させたマニュアルは、現場で活用される実践的なものになります。

作成後に発覚するマニュアル運用の「2つの壁」

多くのコールセンターでは、マニュアルを作成しても現場で活用されない課題があります。

原因は運用段階に潜む「2つの壁」にあり、事前に把握して対策すればマニュアルは機能し続けます。

情報が古くなる「陳腐化の壁」

コールセンターのマニュアルが直面する最初の課題は「陳腐化」です。

企業活動は常に変化し、新商品やサービスの追加、既存仕様の変更にともないマニュアルの更新をしないと、情報が古くなり誤対応のリスクが高まります。

しかし、多くの場合、更新作業は特定の担当者に偏り、多忙を理由に後回しにされやすいのが現状です。

情報が古いと感じた現場のオペレーターは、徐々にマニュアルを参照しなくなり、結果としてマニュアルは誰にも使われない「置物」と化してしまいます。

必要な情報を見つけられない「検索性の壁」

マニュアルは充実するほど情報量が増え、必要なページにたどり着くまで時間がかかりやすくなります。

顧客を待たせながら検索することはオペレーターにとって大きなストレスであり、キーワード検索がうまく機能しない場合は「ベテランや管理者に聞いた方が早い」という状況になりがちです。

このような検索性の低さは、オペレーターの応対速度を下げ、結果的にマニュアルの目的である応対品質の標準化を妨げてしまいます。

マニュアルを持続的に活用するための運用術

マニュアルを「作成して終わり」にせず、現場で役立つ生きたツールとして活用し続けるためには、戦略的な運用が欠かせません。

マニュアルは完成がゴールではなく、業務の変化に応じて継続的に改善し、育てていくことが重要です。

PDCAサイクルを回す仕組みを構築する

マニュアルを継続的に改善していくためには、PDCAサイクルが欠かせません。

PDCAとは、Plan(計画)、Do(実行)、Check(評価)、Action(改善)の頭文字を取った、業務管理の基本フレームワークです。

具体的には、マニュアルを作成する(Plan)、現場で運用する(Do)、顧客の反応やオペレーターの意見を評価する(Check)、そして課題をもとに改善点を反映する(Action)という流れを繰り返します。

このサイクルを四半期に一度、あるいは半年に一度といったペースで回すことで、マニュアルとして機能し続けます。

マニュアルの利用状況を定期的に分析する

マニュアルがどの程度活用されているかを分析することは、内容改善の重要な手がかりになります。

閲覧数が多いページは、現場で頻繁に必要とされる情報である証拠です。一方で、ほとんど見られていないページは内容が不十分か、そもそも不要な可能性があります。

その場合は全面的な見直しや削除を検討し、常に現場で役立つマニュアルへと改善させましょう。

マニュアルの重要性を研修で繰り返し伝える

オペレーターにマニュアルを積極的に活用してもらうためには、研修や勉強会を通じて「なぜマニュアルが必要なのか」「活用することで自身の業務や顧客にどう貢献できるのか」を繰り返し伝えることが重要です。

マニュアルを活用することが、自身の業務や顧客にどのようなよい影響を与えるのかを繰り返し伝えましょう。

マニュアルを単なるルールブックではなく、スキルアップや顧客満足度向上に役立つツールとして認識させることこそが、現場での定着を促す鍵となります。

まとめ:応対品質の標準化は「メールディーラー」にお任せ

本記事では、コールセンターマニュアルの目的から、具体的な作成手順、そして作成後の形骸化を防ぐための効果的な運用術までを網羅的に解説しました。

優れたマニュアルを整備する目的は、「応対品質の標準化」「顧客満足度の向上」「教育コストの削減」の3つに集約されます。

また、コールセンターでは電話応対だけでなく、大量の問い合わせメールにも対応する必要があるため、これらの目的を実現するには、AIによる支援と情報を一元管理するシステムを組み合わせた対策が有効です。

そこで推奨したいのが、AIを搭載したメール共有・管理システム「メールディーラー」です。

このシステムは、AIが過去のやり取りやFAQをもとに回答案を作成してくれるため、オペレーターはマニュアルを「探す」手間と「回答を作る」手間の両方が不要になります。

チームのメール対応業務を標準化

真の応対品質の標準化とは、静的なマニュアルに依存するのではなく、チームが日々実践している優れた対応を誰もが再現できる仕組みを整えることです。

共有アドレスに届くメールの「対応状況」や「担当者」をチーム全員で可視化すれば「このメールは対応済み?」といった無駄な確認作業をなくし、返信漏れや二重対応といった重大なミスもシステムで防止できます。

また、担当者が不在でも他のメンバーが過去の対応履歴を簡単に確認できるため、業務の属人化を防ぎ、顧客を待たせない安定した対応体制を構築できます。

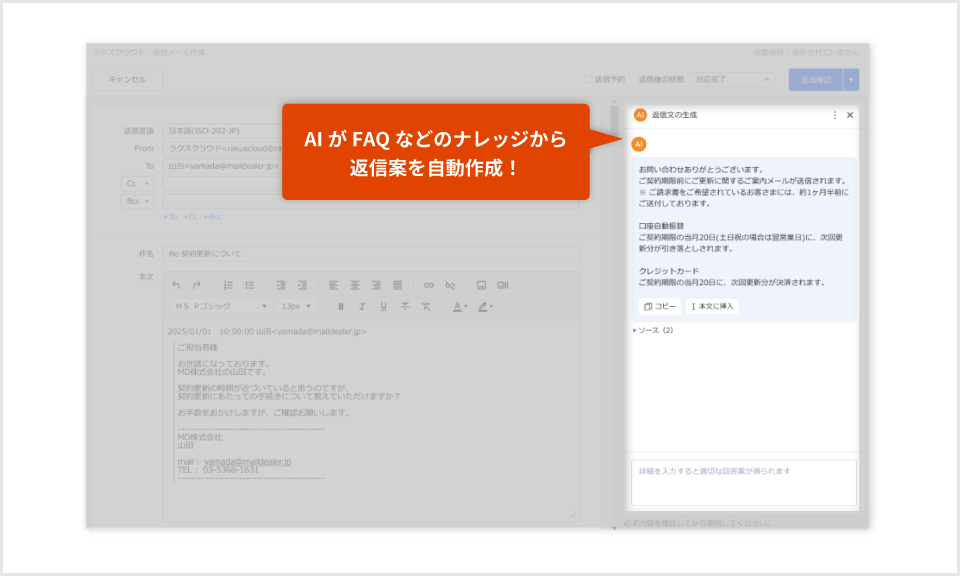

メールディーラーのメール自動生成の画面イメージ

AIで応対品質の向上をサポート

「メールディーラー」には応対品質を高めるAI機能として「自動生成」が搭載されています。

自動生成は、メール履歴やFAQを学習し、状況に応じた返信案を自動で作成する機能です。これにより、新人オペレーターでも過去のナレッジを活かした高水準かつ標準化された対応が可能となり、チーム全体の応対品質向上に貢献します。

マニュアル整備だけでなく対応プロセスを変革しよう

マニュアルの整備は応対品質の標準化に欠かせませんが、それだけでは限界があります。本質的な課題解決を目指すには、AIを活用して「問い合わせ対応プロセスそのもの」を変革する視点が必要です。

17年連続売上シェアNo.1※、導入実績9,000社以上を誇る「メールディーラー」は、AIの力で応対品質の標準化を実現します。まずは無料でダウンロードできる資料をご用意しておりますので、その機能をぜひご確認ください。

※出典:ITR「ITR Market View:メール/Webマーケティング市場2026」メール処理市場:ベンダー別売上金額推移およびシェア(2009~2025年度予測)

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。