多くの店舗責任者が人手不足による多忙さと情報共有が不足する状況に悩んでいます。

そんな悪循環から抜け出すために重要なのが「業務の効率化」です。

業務効率化は、スタッフがゆとりを持って働ける環境を作ることで、サービスの質が向上し、顧客満足と店舗の収益アップにつながる好循環を生み出します。

本記事では、店舗運営が抱える課題を整理し、効率化がもたらすメリットを解説します。さらに、業務改善に役立つフレームワーク「ECRS」にもとづいた4つのステップを紹介します。

自店舗の生産性を向上させるための具体的な行動計画を描けるようになりますので最後までご覧ください。

店舗運営を非効率にする3つの共通課題

店舗運営を非効率にする共通の課題を3つ紹介します。

各課題が、最終的に売上減少や人材流出といった経営リスクにつながる恐れがありますので、自分の店舗の状況と重ね合わせながらご覧ください。

課題1:接客と管理業務の両立と慢性的な人手不足

慢性的な人手不足により、店舗責任者が接客などの実務と売上管理などの管理業務の両方を担う実態があります。

日々の業務に追われることで、店舗責任者が本来割くべきスタッフの育成や販売戦略の立案など、中長期につながる業務ができない状況です。その結果、従業員のスキルアップの遅れや店舗の競争力が低下するリスクにつながります。

課題2:特定の人に業務が集中する「属人化」と店舗ごとの品質のばらつき

「あの業務はAさんにしか分からない」という属人化は、担当者が急に休んだり退職したりした場合に業務が停止するリスクがあります。

例えば、ベテランスタッフの経験と勘に頼った発注や特定の社員しか対応できない複雑なクレーム処理などが挙げられます。

また、属人化により店舗間でやり方が標準化されず、どの店舗でも同じサービスを受けられない「品質のばらつき」が発生する危険性もあります。

課題3:連絡手段の分散が招く、本部・店舗間の情報伝達ミス

本部からの重要な指示が、店長の個人メールや複数のチャットツールにバラバラに送られてくる状況があります。連絡手段の分散によって店長が見落としたり、スタッフまで情報が浸透しなかったりするリスクを招きます。

また「担当者間で対応履歴の共有がされない」、「誰がどの報告を済ませたか分からない」などのケースがあり、確認のための無駄な連絡や二重報告が発生します。このメール確認という単純作業に時間を取られる状況を改善するため、ツール導入の検討は有効です。

特に、メール業務などの伝達業務に特化したツールの導入がおすすめです。

例えば、問い合わせ自動応対システムの「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」は「誰がどのメールに対応したか」の共有ができ、メール管理の効率化を実現できます。また、様々な機能によりメール業務の負担軽減に力を発揮します。

店舗運営を効率化する4つの具体的メリット

3つの課題を解決し店舗運営が効率化できた状態の具体的なメリットを紹介します。メリットを知ることで「もし自店舗で実現できたらどう変わるか」が想像できます。

メリット1:残業代や消耗品費など、目に見えるコストを削減する

店舗運営の効率化は、人件費や経費といったコストの削減につながります。

例えば、次のようなコストが挙げられます。

- 非効率な作業が原因で発生する残業時間の削減により、人件費を抑制できる。

- 日報や業務マニュアルのデジタル化により、紙代や印刷代といった消耗品費が不要になる。

- データにもとづいた発注・在庫管理により、発注ミスや過剰在庫を抑制し、無駄な仕入れ・保管コストが削減できる。

- 飲食店などにおいて、食品ロスという廃棄コストの削減に直結する。

メリット2:創出した時間で付加価値の高い業務に注力し、売上を向上させる

店舗運営の効率化で生まれた時間をより付加価値の高い業務に充てることで売上の向上につながります。例えば「販売データの分析と次の打ち手を考える」といった業務です。

お客様と向き合う時間が増えれば、丁寧な商品説明によって顧客単価が向上し、店舗の売上増加に直接的に結びつきます。自店舗で創出した時間を「何に使うか」が効率化したメリットを活用するために重要です。

メリット3:業務の標準化によって、全店舗でサービス品質を安定させる

店舗業務の標準化により、全店舗でサービス品質を安定させ、店舗やブランドへの信頼を育む上で非常に重要です。業務の進め方が個人のスキルや経験に依存していると、対応するスタッフによってサービスの質にばらつきが生じ、お客様を不安にさせてしまうからです。

例えば、接客手順を統一することでどのスタッフが担当しても、お客様が常に一定水準のサービスを受けられます。その結果、店舗ごとの対応の違いによるクレームが削減され、顧客満足度の向上につながります。

サービス品質の安定化がもたらす「いつ来ても変わらない安心感」は、店舗やブランドへの信頼向上のためには不可欠です。

メリット4:働きやすい環境を実現し、従業員の満足度と定着率を高める

店舗運営の効率化は、従業員にとって働きやすい環境を実現し、その満足度と定着率を高める効果があります。効率化によって無駄な作業や理不尽な業務が削減されると、従業員のストレスが軽減されます。

もし、業務マニュアルなどを活用して業務の属人化を防ぐことができれば、新人スタッフが抱える「何をすればよいか分からない」という不安が解消され、心理的な安心感が生まれます。

その結果、チーム全体の雰囲気が良くなり、離職率の低下と、それにともなう採用コストの削減という、経営における大きなメリットにつながります。

店舗運営の効率化で陥りがちな3つの失敗例

実際に店舗運営の効率化を行おうとすると、逆に非効率を招く場合があります。

原因として、目的が曖昧なまま改善を進めたり、現場に合わないルールを一方的に導入したりなど、根本的な課題を見過ごしてしまうことが挙げられます。

ここからは、具体的な失敗例を3つ解説します。

失敗例1:効率化そのものが「目的化」してしまう

一つ目の失敗例として挙げられるのは「何のために店舗運営の効率化をするのか」という目的が曖昧なまま「効率化すること」自体がゴールになってしまうことです。

目的が明確でなければ、具体的な目標設定ができず、施策の効果を正しく測定できません。

もし「残業時間を月10時間削減する」といった目標を立てずに「とりあえず新しいツールを導入する」といった手段の導入だけが先行した場合、投資対効果が不明瞭になり、次の改善活動につながりません。

店舗運営を効率化させるためには、まずは明確な目的の設定が不可欠です。

失敗例2:現場の意見を聞かずにトップダウンで進めてしまう

店舗運営の効率化の失敗を防ぐためには、現場スタッフを巻き込んで施策を考案することが重要です。

本部や管理職だけで改善策を決定した改善策は、現場の実態と合わず、従業員の協力が得られないことで形骸化する危険性があるからです。

例えば、現場に合わないルールやツールを導入した結果「新しい報告フォーマットのほうが時間がかかる」といった不満につながるケースがあります。

施策を成功させるためには、企画段階から現場の意見を取り入れ全員で改善を進めることが重要です。

失敗例3:業務の整理をせず「とりあえずツール導入」に飛びつく

店舗運営の効率化で失敗しないためには、ツール導入の前にまず「業務の整理整頓」が重要です。

複雑な業務フローや不要な作業といった課題を放置したままでは、導入しても定着せず結果的に利用されないからです。

非効率な報告業務のために新しいアプリを導入しても、報告項目や承認フロー自体が複雑なままでは、従業員の手間は減りません。その結果、誰にも使われず、元のやり方に戻ってしまいます。

新しいツールを検討する前に、まずは不要な業務の洗い出しやルールの整備といった「業務の整理整頓」を行いましょう。

店舗運営の効率化で活用される「ECRS(イクルス)」の4原則

あらゆる業種の店舗運営効率化で活用されるフレームワーク「ECRS(イクルス)」を解説します。

これから紹介する4つの視点で業務を見直すことで、改善の抜け漏れを防ぎ、効率化に効果的な施策を導き出せます。

E(排除:Eliminate):目的の曖昧な会議や日報など、不要な業務を排除する

ECRSの中で、最初に取り組むべきは「排除」です。不要な業務そのものをなくすことで、即座に時間やコストの削減につながるからです。

例えば「目的が不明確なまま続いている定例会議」や「提出することが目的化し、誰も活用していない日報」などが典型です。

「この業務は何のために行っているか」といった点を洗い出し、特に理由もなく日常化した業務の排除を行いましょう。

C(結合:Combine):分散した連絡手段を一つのプラットフォームに結合する

「結合」は複数の業務を一つにまとめたり、担当を集約したりして効率化を図ることで情報共有の場面で大きな効果を発揮します。

複数のツールに情報伝達の手段が分散していると、従業員は「あの件はどこで見たか」と情報を探すだけで時間を浪費するからです。

例えば、連絡手段を一つのプラットフォームに結合し「業務連絡は必ずここで行う」というルールを徹底するだけで、時間の節約や伝達ミスの大幅な削減につながります。

分散している業務やツールを結合することは、業務の抜け漏れを防ぎ、生産性を高めるための有効な手段です。

R(入替え:Rearrange):報告のフローを入替え、双方の負担を軽減する

「入替え」は、業務の順序や配置、担当者などを変更することで、より効率的な流れを作り出すことです。

業務のプロセスや担当者が適切でない場合、無駄な待ち時間や手間が発生してしまうからです。

例えば、報告フローを「各店舗が共有フォルダやシステムに期限までにアップロードする」という形式に入替えたとします。その結果、マネージャーは全店舗の報告を一覧で確認でき、状況分析が簡単になるだけでなく、店舗側も相手の都合を気にせず提出できるため、心理的な負担の軽減が可能です。

業務の順序や方法を「入替え」るだけで、関係者全員の生産性を高めることができます。

S(簡素化:Simplify):報告書を誰でも書きやすいテンプレート形式にする

業務の「簡素化」は作業時間の短縮とデータ活用の質を同時に高める、非常に効果的な改善手法です。

複雑な業務は時間がかかるだけでなく、担当者による質のばらつきを生み、集まった情報を資産として活用しにくくなるからです。

例えば、自由記述の報告書をチェックボックスやプルダウン選択などを活用したテンプレート形式へ変更することにより、報告者は迷わず短時間で作成でき、読む側も一目で状況を把握できます。加えて、全店舗から同じ形式で「使えるデータ」が集まるため、売上などを即座に集計・分析でき、より的確な経営判断につながります。

業務の「簡素化」は、作業時間の短縮だけでなく、データ活用による経営判断の向上にもつながります。

ECRSを実践した店舗運営を効率化する4つのステップ

実際に店舗担当者が自店舗でECRSの原則を実際の行動計画に落とし込むことは重要です。現場をよく知る担当者が計画することで、実際の業務から学んだ効果的な改善策が生まれるためです。

ここからは「何を」「どのように」行うべきかの具体的な手順を4つのステップで解説します。

ステップ1:全業務をリストアップし、課題を可視化する

まずは、全業務をリストアップし課題を可視化しましょう。スプレッドシートなどを用いて「業務項目」「担当者」「作業頻度」「平均所要時間」などを一覧化する、業務の棚卸しが効果的です。

特に「本来不要だと思われる作業」や「時間がかかりすぎている作業」に色付けするなど、課題を視覚的に特定することで、見やすく整理されたリストを作成できます。

ステップ2:誰でも同じように作業できる業務マニュアルを整備する

次は、誰でも同じように作業できる業務マニュアルを整備しましょう。テキストだけでなく、写真や短い動画を埋め込むことで、視覚的に分かりやすいマニュアルになります。

マニュアルは一度作って終わりではなくクラウド上に保管し、現場からのフィードバックをもとに定期的に更新する運用が不可欠です。定期更新により、情報の最新化と高い品質を維持できます。

ステップ3:情報の種類に応じた情報共有ルールを策定する

3つ目は、情報の種類に応じた情報共有ルールを策定しましょう。ツールを導入する前に、情報の漏れや行き違いなどを防ぐために「情報の種類に応じた伝達ルール」を決めることが重要です。

例えば「緊急」の連絡は〇〇「定例報告」は△△、と情報の性質ごとに適切な手段を定義します。特に、複数人が関わる情報については、情報共有の効率化を図るため「対応責任者」と「現在の進捗状況」を明確にするルールが不可欠です。

ステップ4:目的に合わせて勤怠管理や情報共有のデジタルツールを導入する

最後は、目的に合わせて勤怠管理や情報共有のデジタルツールを導入しましょう。特に、店舗運営で効率化しやすいポイントは次の3つです。

- 「勤怠・シフト管理」

- 「在庫・発注管理」

- 「情報共有・コミュニケーション管理」

また、ツール選定の際は、操作の簡便性やサポート体制、費用対効果などの確認が重要です。無料トライアルなどの試用期間がある場合は利用してみましょう。

まとめ:店舗運営の効率化はチームでの情報共有の構築から

店舗運営の効率化はECRSの原則に沿ったステップで進めることが効果的です。しかし、実際には様々な取り組みの中で課題が生まれ、特に多くの課題の原因となるのが「チームの情報共有」の仕組みが整備されていない点です。

情報が散在し、誰が対応済みか分からないといった問題の解決は「チームの情報共有」の構築につながります。その構築を行うために効果的なのは問い合わせ自動応対システムの導入です。

本部・店舗間の連携課題を解決する問い合わせ自動応対システム

問い合わせ自動応対システムは「複数人での情報伝達・管理」における課題の中で、メール業務に特化したツールです。店舗運営では、本部・店舗間での連携が重要になるため、問い合わせ自動応対システムの導入は課題の解決につながります。

その有力なツールの一つとして効果的なのが「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」です。

「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」は様々な機能により、本部・店舗間の連携の課題解決だけでなく、報告や問い合わせの回答、クレーム処理といったメールの定型業務の効率化をAIで実現します。

「対応状況の見える化」で本部・店舗間の連携ミスを防ぐ

「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」は、複数店舗からの報告メールや問い合わせを、個人の受信トレイではなくチーム共有のフォルダで一元管理できる仕組みがあります。

すべてのメールにステータスと担当者が表示されるため「あの件、誰か対応した?」という確認が不要です。この「対応状況の見える化」で、本部・店舗間の対応漏れや二重対応を根本から防ぎ、円滑な店舗運営を支える情報基盤を構築できるメリットがあります。

AIが定型業務を代行し、コア業務の時間を創出

ここからは店舗運営の現場に役立つ「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」のAI機能を3つ紹介します。

「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」のAI機能で「文章を作成する」定型業務の代行による作業の効率化が可能です。店舗責任者の負担を軽減することで、店舗運営における重要なコア業務に時間を割けるようになります。

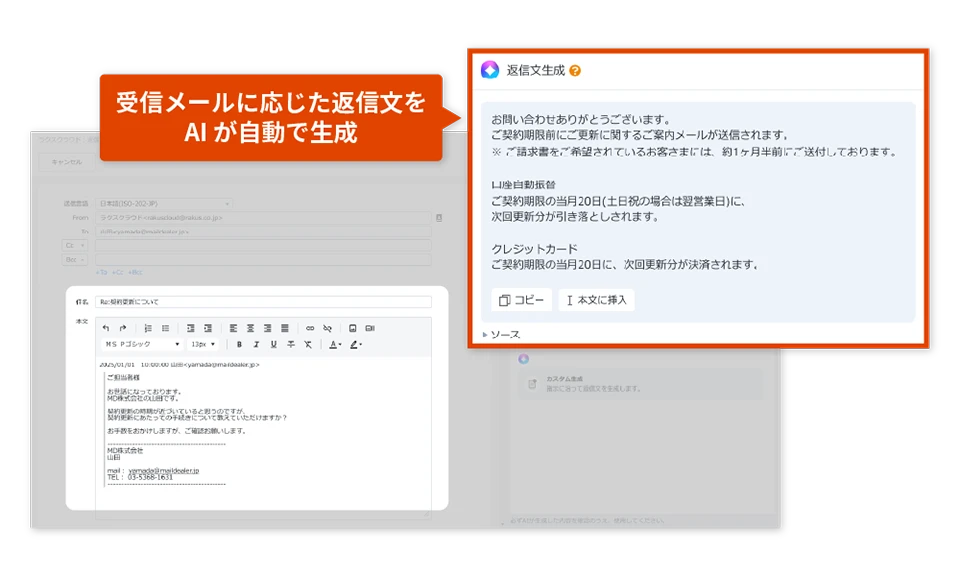

【自動生成】問い合わせへの回答案を自動作成し、属人化を解消

「自動生成」は顧客からの問い合わせ対応や、社内からの定型的な質問への回答を自動作成する機能です。

過去のやり取りやFAQからAIが回答案を自動で生成するため、担当者が回答を探す手間が不要になったり、属人化を解消したりするメリットがあります。

さらに、新人スタッフでも質の高い対応が可能になり、教育コストの削減と顧客満足度の向上に貢献します。

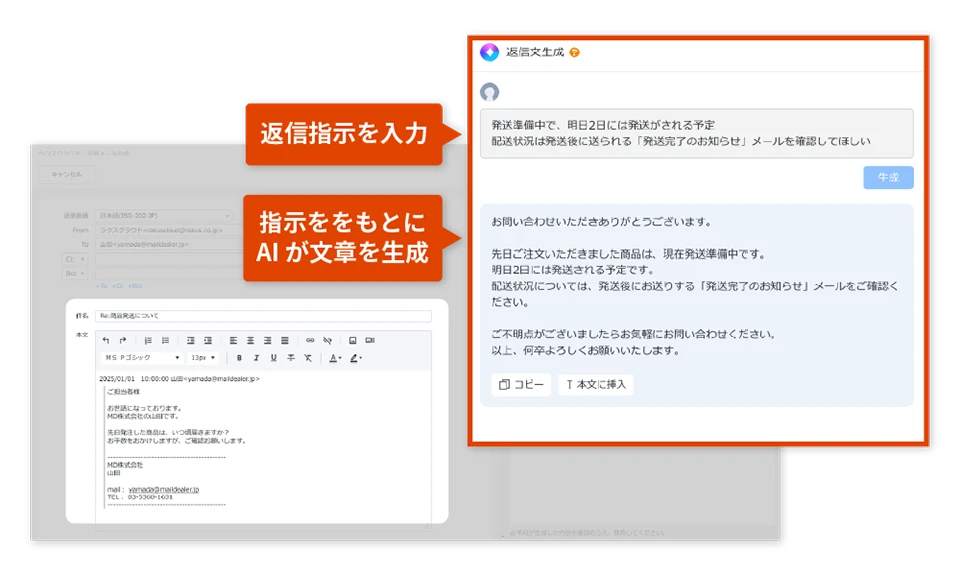

【カスタム生成】要点入力だけで報告メールが数秒で完成

「カスタム生成」は要点入力だけでAIがメールを完成させる機能です。特に、店舗運営で頻繁に発生する「報告・連絡メールの作成」に大きな効果を発揮します。

例えば、店長が本部へ送る日報など、伝えたい内容の要点を箇条書きで入力するだけで、AIが瞬時にビジネスメールを生成します。

その結果、メール作成の時間を大幅に短縮でき、文章作成が苦手なスタッフでも丁寧なメールを送れるため、店舗全体のコミュニケーション品質の向上が可能です。

「カスタム生成」は、以下のリンクより無料のデモ画面で今すぐ操作感を確かめていただけます。

【リスク検知】クレームの火種を早期発見する

「リスク検知」はお客様からのメールに含まれるネガティブな感情や危険な表現をAIが監視し、異常を検知すると、自動で管理者にアラート通知する機能です。

これにより、管理者は全メールに目を通すことなく、対応すべき案件をリアルタイムで把握でき、問題が大きくなる前に迅速な指示やフォローが可能になります。

【事例】問い合わせ対応効率化で“待たせない顧客体験”を実現

実際の店舗運営において、自店舗の状況でどのように活用できるか、具体的なイメージを持ってもらうため「株式会社ユナイテッドアローズ様の導入事例」を紹介します。

これまで店舗への問い合わせは主に電話で、お客様をお待たせすることやスタッフ間の情報共有が課題でした。導入後はメールでの対応に切り替え、対応状況や履歴を可視化したことで、電話がつながらない問題を解消しました。スムーズな情報共有で対応漏れを防ぐことが、結果として、"待たせない顧客体験"の実現と業務効率化につながっています。

「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」は店舗運営の効率化を図るためには重要なツールです。実際に「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」を使用したい方は無料トライアルを実施していますので、ぜひお試しください。

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。