通常、社内でシステム導入を進めるためには、担当者は決裁者の承認を勝ち取る必要があります。

担当者がシステムを導入したいと思っても、上司に「今使っているシステムを使えば、問題ないだろう」と判断されたり、「使い勝手がいいから導入したい」という理由だけでは、意思決定の材料に乏しく、会社としての承認は出ないことが殆どでしょう。

そこで今回はシステムの導入にあたり、どのような点に注意して稟議書を作成すればよいのか、そのポイントを具体例とともに紹介します。

システム導入に必要な「稟議」とは?

稟議とは、自身の権限のみでは決定できない事案について説明書類を作成し、決裁権を持っている上司や経営層へまわして承認・決裁を得ることです。

本来、承認者が揃う場で決裁を得ますが、会議を開くほどではない案件は稟議にかけるのが日本企業の慣習となっています。会社などビジネスの場では、物品購入や契約締結時に必要になる手続きを指します。

システム導入における稟議の書き方

稟議の際に用いられるのが「稟議書」です。

稟議書には、情報共有や記録の意味も含まれています。そのため、関連部署から改善箇所を指摘されたり、実際には何度も書き直しが発生し、なかなか承認を得ることができない場合もあります。システムを導入したいが、稟議書の作成自体が業務負担となり、なかなか導入が進まないということも珍しくありません。

承認されやすい稟議書作成の「ポイント」を抑え、スムーズに導入ができるようにしましょう。

稟議の項目

稟議書は会社指定のテンプレートがある場合が多いですが、ない場合は紹介する項目を参考にしてみてください。

件名・概要

件名は、稟議内容について端的に記載します。

概要は、件名よりは詳細に、どんな内容が書かれているのか記載します。

目的

目的や目標など「何をしたいのか」をわかりやすく伝えます。

システム導入で解決したい課題やシステムを導入することでどうなりたいかを端的に記載しましょう。

申請理由・背景

自社が抱えている課題に対して、システムが有効であると端的に伝えます。

このシステムがなぜ会社にとって必要なのか、理由や背景がわかりづらいと承認者はこのシステムが有効なのか判断することができません。その結果、稟議書が差し戻され、システム導入が遅れてしまうことになります。

稟議書を申請する前にあいまいな表現になっていないか確認してみましょう。

申請内容

承認者へどういったシステムの導入を依頼しているのか明確に記載します。

承認者の立場になって、内容をカテゴライズし要点をまとめるなど工夫すると、理解しやすい稟議書にすることができます。

費用

見積書を入手するなど、金額についてはできる限り正確に記載しましょう。

予算の内訳や支払い条件などもあわせて記載すると説得力が増します。すでに予算編成済みの場合、そのことを明記しましょう。

費用対効果

費用対効果を伝える際には、根拠となるデータをわかりやすく伝えることが重要です。システム導入の際は、ベンダーに依頼すると他社の事例や導入効果の目安を算出してくれる場合もあるので相談してみるとよいでしょう。

稟議作成時のポイント

稟議が承認されやすくなるポイントを3つ紹介します。

作成時:誰が読んでも理解できる内容にする

作成後:稟議の承認がされやすい状態を作る

検討前に要件定義を明確にする

最適なシステムを導入できるよう、検討前に必ず要件を整理するようにしましょう。要件定義ができていると、稟議作成時に導入の目的や申請理由がスムーズに書けるようになります。

誰が読んでも理解できる内容にする

稟議では、直属の上司以外に、まったく業務に接点のない経営陣など上層部からも理解を得たうえで承認してもらう必要があります。そのため、社外の人が読んでも理解できることを意識して作成すると良いでしょう。

また、専門用語を一般的な言葉に置き換えたり、注釈をつけるなど、誰が読んでもわかりやすい文章を心がけましょう。

稟議の承認がされやすい状態を作る

承認者に事前に一言声をかけると良いでしょう。

突然稟議書だけが回ってくると、何のことかわからず警戒心が生まれ、承認ハードルが高くなる可能性があります。事前に一言「○○のための稟議書を申請します。~~のため、△日までにご確認をお願いします」と伝えておくと、承認者もスムーズに承認することができるようになります。

また、締め切りを伝えておくことで、後回しにされることを防ぐこともできます。

システム導入による費用対効果の出し方

費用対効果とは?

費用対効果とは、費用に対してどれだけ効果があるかを測る指標のことです。

費用対効果を数字で算出するためには、「費用」(=金額という”数字”)に対して、比較する「効果」もお金として換算し”数字化”する必要があります。

計算式で表すと以下のようになります。

費用対効果(円)=効果-費用

数字が大きければ大きいほど「収益性が高い」と判断ができます。

費用対効果の出し方

費用対効果の出し方のポイントは、「費用」と「効果」をどのように考えるかです。

費用とは何か?

費用対効果の算出における「費用」は、その事業にかかるすべてのコストを含みます。たとえば商品の開発・製造・販売・物流にかかったコストと時間、人件費のすべてが「費用」になります。

システム導入の稟議では、どの業務範囲に設定するかという明確な枠組みを決定しておくとよいでしょう。

効果とは何か?

費用対効果の算出における「効果」は、会社や事業内容によって異なるのが特徴です。システム導入の場合、システムを導入したことでどのような問題が解決するのか、またそれによりどのような利益が生まれるのか、を整理したうえで効果に換算してみましょう。

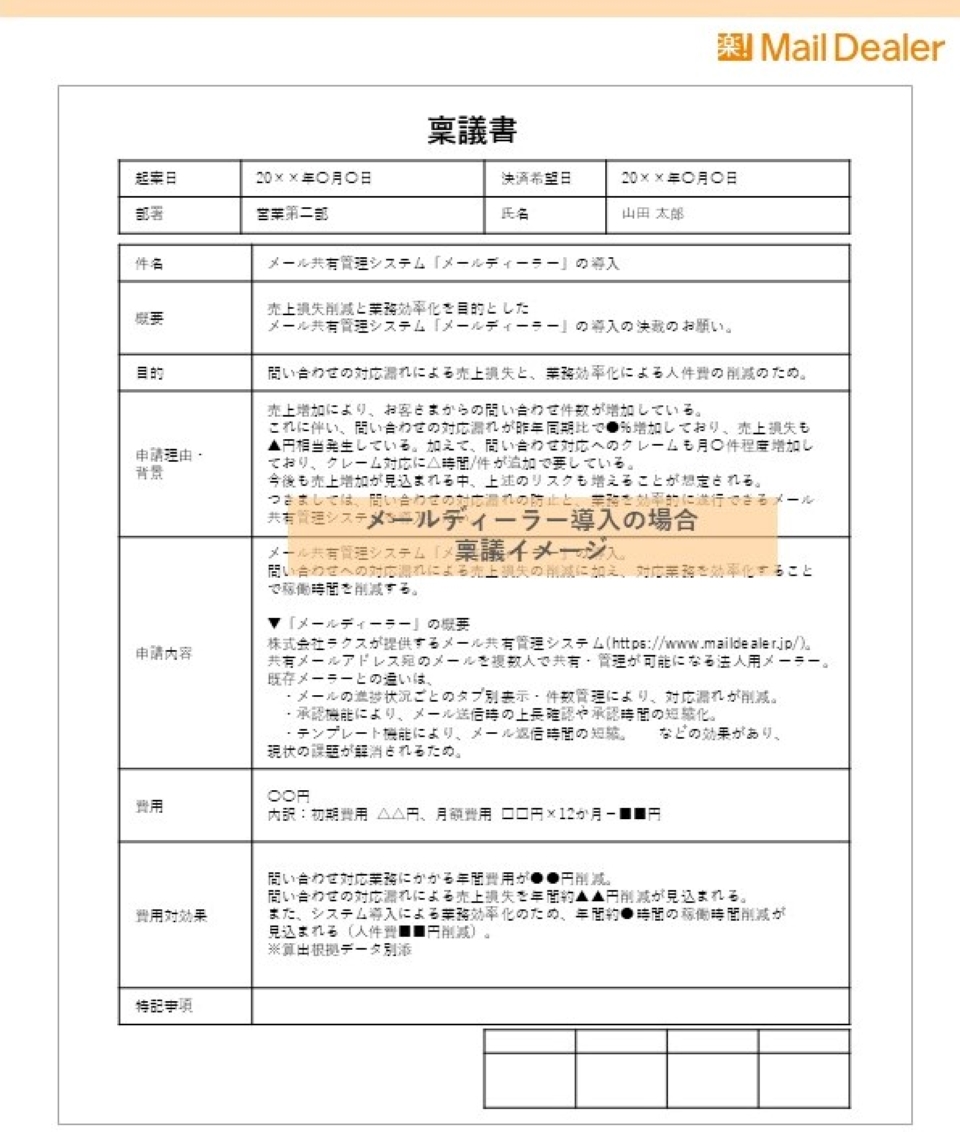

【事例】メール共有管理システム「メールディーラー」の稟議

ここでは事例としてメール共有・管理システム「メールディーラー」の稟議書をもとに費用対効果の算出方法を解説します。

メール共有管理システム「メールディーラー」とは?

稟議書について解説する前に、「メールディーラー」がどういったシステムなのか簡単に紹介します。

メールディーラーは、複数人で行う問い合わせやメール対応を効率化するメール共有管理システムです。info@やsupport@のような共有メールアドレスに届くメールを複数人で分担して対応することが可能になります。

また、他担当者の対応状況もひと目でわかるため、対応漏れや重複対応を防止できます。

そのほかにも以下のような課題が解決できますので、同様の課題にお悩みの方はぜひ導入を検討してみてください。

メール共有管理システムについて詳しく知りたい方は、以下の記事を参考にしてみてください

メール共有管理システム「メールディーラー」の費用対効果

メールディーラーを導入した場合の費用対効果を算出してみました。

今回は、メールディーラー導入の目的を以下の2点として考え、それぞれの費用対効果を算出していきます。

①メール対応業務の効率化

②問い合わせの対応漏れによる売上損失の削減

①メール対応業務の効率化

まず、メールディーラーを導入することでどの作業を短縮することができるかを書き出します。

- 要対応メールを探す時間:未対応メールがひと目でわかるタブ別表示

- メール作成にかかる時間:テンプレート機能で時短

- 履歴確認にかかる時間:メールアドレスをワンクリックで履歴表示

- メールのダブルチェック(承認)時間:システム上で確認依頼・差戻などが可能

次に、上記の作業が月々どのくらい時間削減できるかを数字化します。

▼例:1日30通対応すべきメールがあった場合の計算方法

要対応メールの選別

100%削減

-

対応状況管理 -

担当者振り分け -

ラベル

メール作成

60%削減

-

テンプレート -

社内Q&A

履歴確認

70%削減

-

対応履歴

メール承認

70%削減

-

ダブルチェック

(申請・承認) -

送信内容チェック -

宛名チェック

- 要対応メールを探す時間:2分→0分=2分削減 ×30通×20営業日 =月1,200分削減

- メール作成にかかる時間:5分→2分=3分削減 ×30通×20営業日 =月1,800分削減

- 履歴確認にかかる時間:2分→0.6分=1.4分削減 ×30通×20営業日 =月840分削減

- メール送信時のダブルチェック時間:3分→0.9分=2.1分削減 ×15通×20営業日 =月630分削減

以上の計算方法から、月75時間程度の作業時間を短縮できることになります。

平均時給を2,000円とした場合、約15万円分の削減が見込めます。

効果(15万円×12か月)-費用(年間システム導入費)で費用対効果が算出できることになります。

②問い合わせの対応漏れによる売上損失の削減

受発注業務や新規反響への対応をメールで行っている場合、問い合わせへの対応漏れにより、売上機会を逃してしまうことがあります。

メールディーラーを導入することで、問い合わせの対応漏れがゼロになると仮定して効果を算出してみます。

- 新規反響の問い合わせへの対応漏れ:5件/月→0件/月=5件/月削減

- 新規反響からの成約率:20%

- 新規反響の平均売上金額:50万/件

以上から年間600万円分の売上損失を削減できることになります。

スムーズな稟議承認でシステム導入の負担を軽減

システムを導入する際は、システムが必要な理由と、どのくらい費用対効果があるかを論理的に説明することが大切です。

稟議に苦手意識がある方は、ぜひ今回ご紹介した稟議の書き方を参考にしてみてください。スムーズな稟議承認でシステム導入の負担が軽減するはずです。

また、メール共有管理システムに興味を持っていただけた方は、こちらも参考にしてみてください。

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。