カスタマーサポート業務では、FAQは問い合わせ削減や自己解決の促進に欠かせません。しかし、FAQの作成や更新には多くの工数がかかり、担当者の負担が大きくなったり、ナレッジが個人に偏ったりするという課題もあります。

近年は生成AIを活用することで、こうした課題を効率的に解決できるようになりました。AIは問い合わせ履歴や社内マニュアルからFAQ候補を自動で抽出したり、既存コンテンツを分かりやすくリライトしたりできます。またAI搭載のFAQシステムを使えば、顧客が欲しい情報にたどり着きやすくなり、自己解決率が向上します。

本記事では、生成AIを活用したFAQの作成・運用方法や注意点、AIを搭載したFAQツールの選び方まで解説します。FAQ作成・更新の負担を減らし、問い合わせ対応の効率化と顧客満足度向上を実現する方法が分かります。

FAQ作成・運用におけるAIの活用

FAQの作成・運用にAIを活用する方法は大きく分けて、2つあります。

一つ目は「FAQのコンテンツを作る段階」での活用で、AIを文章生成やデータ分析のアシスタントとして利用します。

二つ目は「作成したFAQを使う段階」での活用で、FAQシステム自体にAIを搭載し、顧客の検索体験をサポートするものです。

FAQの価値を最大化するには、この両方の段階でAIをバランスよく活用することが不可欠です。

FAQにAI活用が注目される3つの理由

FAQへのAI活用が注目されている背景には、AIが従来のFAQ運用の課題を解決し、業務効率化と顧客満足度向上を同時に実現できるという点があります。

ここでは、AI活用によって得られる具体的なメリットを3つ解説します。

FAQ作成・更新業務の効率化

AIの活用は、FAQの作成・更新にかかる工数の削減につながります。

これまで多くの時間を要していた情報収集や整理、文章作成などの手作業が不要になるためです。AIが大量の問い合わせ履歴やマニュアルを分析し、FAQに入れるべき質問と回答を自動作成することで、担当者の業務負担を軽減します。

また、AIが既存のFAQと最新の問い合わせ内容を比較・分析し、追加が必要な質問や古くなった質問を自動で抽出します。これにより、FAQの更新作業が効率化され、常に最新で高品質な状態を維持できます。

業務の属人化解消

AIの活用によって、個人の経験や知識に依存しないFAQの作成が可能になります。

AIは大量の問い合わせ履歴や検索ログといった客観的なデータを分析し「どの質問が、何件来ているのか」「顧客はどのような言葉で検索しているのか」といった事実を可視化するためです。これまで担当者の経験と勘に頼っていた「どの質問をFAQにすべきか」という判断を、データにもとづいて客観的に行えるようになります。

結果として、誰でも一定の品質でFAQを作成・更新できる環境が整い、業務の属人化を防止します。

検索しやすさの向上

AIを搭載したFAQは、顧客の検索体験を向上させ自己解決を促進します。

従来のFAQにあるキーワード検索と異なるのは、AIが「解約」と「退会」のような言葉の違い(表記ゆれ)に対応し、適切な回答を提示できる点です。曖昧な質問でも検索意図をAIが予測して回答に導くため、顧客の求める情報にたどり着きやすくなります。

FAQ作成にAIを活用する方法

次に、FAQ作成にAIを活用する方法を3つ紹介します。

ここまで解説した通り、FAQの作成段階でAIを活用すれば作業を自動化するだけでなく、データにもとづいた客観的で抜け漏れのないFAQが完成します。こうしたメリットを得るには、具体的な活用方法を知ることが重要です。

基本的なFAQの作成方法については、以下の記事で詳しく解説しています。

問い合わせ履歴からのFAQ草案の作成

一つ目は、電話の応対記録やメール、チャットのログといった問い合わせ履歴のデータをAIに読み込ませてFAQの草案を作成する方法です。

AIは大量のデータから頻出する質問や重要なトピックを自動で分類・抽出し、FAQの草案としてまとめます。

その際、以下のような指示(プロンプト)を与えると、より精度の高い草案を作成できます。

- 同じ内容の質問を一つにまとめて、出現頻度をカウントする

- カテゴリごとに分類し、緊急性の高いものや解約につながるものをリストアップする

マニュアル・社内ドキュメントからのFAQ生成

次に、AIに既存の製品マニュアル、業務手順書、社内規定などを学習させ、FAQを自動生成させる方法があります。

ドキュメントの内容をAIが理解し、想定される質問とそれに対応する回答を自動で生成します。ただし、AIが生成した内容が常に正しいとは限りません。回答の根拠となるドキュメントの箇所(ページ番号やURL)を明記させると、生成された情報の正確性を確認しやすくなります。

既存のFAQコンテンツの改善

最後に、ゼロから新しいFAQを作成するのではなく、すでにあるFAQの品質向上を目的としてAIを活用できます。

専門用語が多くて分かりにくい回答や、情報が古くなった項目をAIに読み込ませ「初心者にも分かるように書き直して」「情報を最新化して」「より簡潔な表現にして」などの指示(プロンプト)を与えて、修正・更新します。

さらに、AIがFAQの記事全体(質問と回答)を分析し、検索しやすいカテゴリ名やラベル案を自動で提案することも可能です。

自社に合ったAIを搭載したFAQツールの選び方

FAQコンテンツを充実させるだけでは、顧客の自己解決率は十分に向上しません。顧客が自身の言葉で検索しても、適切な回答にたどり着けないケースがあります。

この「回答にたどり着けない」という課題を解消する上で、AIを搭載したFAQツールの活用が有効です。

ここでは、自社の目的や状況に合ったFAQツールを選ぶ際に必要な、比較・検討すべき3つのポイントを解説します。

ツールの強みと自社の導入目的が合っているか

AIを搭載したFAQツールは「作成支援」と「検索機能の強化」の両方を備えていることが多いですが、ツールによってどちらに強みがあるかが異なります。ツールの選定では、そのツールの強みが自社の導入目的と合致しているかの見極めが重要です。

例えば、導入目的がFAQの作成・更新の作業負担の軽減や効率化の場合は、問い合わせ履歴やマニュアルをもとにFAQを自動生成する機能を強みとするツールが適しています。

検索しやすさや自己解決率の向上を目的とする場合は、AIによる高精度な検索補助機能に加え、利用状況を分析し既存コンテンツの改善点を可視化できるツールを選びましょう。

既存システム(CRM/SFAなど)との連携は可能か

すでに社内で利用している顧客管理システム(CRM:Customer Relationship Management)や営業支援システム(SFA:Sales Force Automation)と連携できるかも、確認すべきポイントです。

既存システムとの連携で、問い合わせ内容と対応履歴をスムーズにFAQの学習データとして活用できるようになり、運用効率の向上が期待できます。

導入から運用までのサポート体制はあるか

初めてAIツールを導入する場合やAIに不慣れな場合は、サポート体制の有無もFAQツール選定の重要なポイントです。AI搭載ツールは、初期設定や収集データの分析・改善など運用ノウハウが不可欠なためです。

ツールの初期設定支援やコンサルティング、定期的な改善提案など、手厚いサポートを提供しているベンダーを選ぶと、よりスムーズに運用を進められます。

ここまで解説してきたFAQツール選定のポイントは、顧客の自己解決を促す「顧客向け(社外向け)FAQ」を強化する視点でした。しかし、問い合わせ対応の効率化にはもう一つの側面があります。それは、顧客が自己解決できずに問い合わせた場合に活用される、オペレーター向けの「社内FAQ(ナレッジベース)」です。

問い合わせ対応の現場では、オペレーターが社内FAQの検索に多くの時間を割いています。そのため、FAQ検索の時間が削減できれば、問い合わせ対応の効率化につながります。

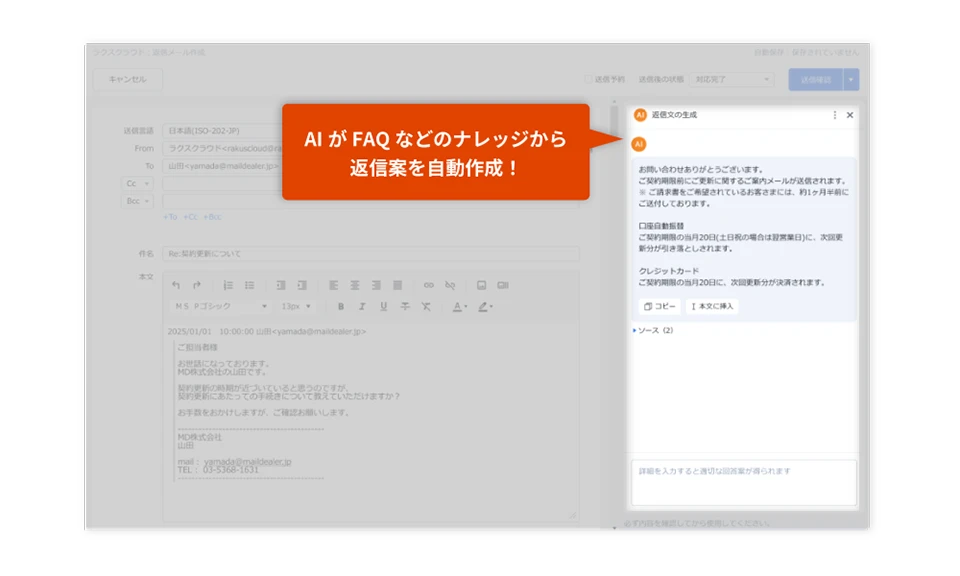

この課題をメール対応の現場で解消するのが、AI機能を搭載した問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」です。

「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」は、蓄積されたナレッジをもとにAIが問い合わせの返信文を自動で生成します。この自動生成機能により、オペレーターはFAQを手動で検索する手間がなくなり、対応のスピードと対応品質が向上します。さらに日々のメール対応がナレッジとして自動的に蓄積されるため、ナレッジが形骸化するリスクもありません。

顧客向けFAQの整備だけでなく、オペレーター業務の効率化まで実現したい方は「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」の導入がおすすめです。すでに9,000社以上に導入されている「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」のAI機能を体験できる無料のデモ画面を用意していますので、ぜひご確認ください。

AIでFAQを作成・運用する上での注意点と解決策

FAQの作成・運用にAIを活用することは大きなメリットがありますが、一方で導入前に把握しておくべきリスクや課題があります。

ここでは、AIを活用する上での注意点と解決方法を紹介します。

学習データの「質」と回答精度の課題

AIの回答精度は、学習させるデータの質と量に大きく依存します。

AIにおいては「ゴミを入れればゴミが出てくる(Garbage In, Garbage Out)」と言われる通り、不正確な情報や古いデータを学習させると、FAQの品質も大きく低下します。FAQの精度を高めるには、学習データの収集や更新作業を継続的に行う仕組みづくりが不可欠です。

例えば、学習データの質を維持するには、問い合わせデータの一元管理が有効です。電話やメール、チャットなど、複数のチャネルからの問い合わせ情報を一つの場所に集約・整理する仕組みを整えると、情報のばらつきが抑えられ、AIに学習させるデータの質が維持できます。

ハルシネーション(誤った情報生成)への対策

ハルシネーションとは、AIが事実にもとづかない情報を正確な情報であるかのように出力する現象です。

学習データに存在しない情報をAIが推測で補完した場合や、曖昧な質問に対して誤った文脈を選んだ場合に発生します。FAQや顧客対応でハルシネーションが起きると誤情報の提供につながり、顧客の信頼を損なう恐れがあります。

ハルシネーションの対策として、AIが生成した回答を人間がレビュー・検証するプロセスが必要です。また、AIに回答の根拠となる情報源を出典として明記させるように指示すれば、情報の正確性を検証しやすくなります。

セキュリティと情報漏えいのリスク管理

AIが学習するFAQのデータには、顧客の個人情報や企業の機密情報が含まれる可能性があります。これらの情報が外部に漏えいした場合、企業の信頼を大きく損なうため特に注意が必要です。

情報漏えいのリスクを完全になくすことは困難ですが、リスクを抑えるためには、利用するAIツールについて以下の点を確認してください。

- 入力したデータを二次学習に利用しない設定になっていること

- ツールのセキュリティポリシー(データの暗号化、保管場所、アクセス管理、第三者認証の有無など)が、自社のセキュリティ基準を満たしていること

おすすめのAIを搭載したFAQシステム3選

AI搭載のFAQシステムは多岐にわたるため、自社の目的や状況に合ったツールを選びましょう。

「自社に合ったAIを搭載したFAQツールの選び方」で解説した選定ポイント(ツールの強み、システム連携、サポート体制)に沿って、特徴の異なる代表的なFAQシステムを3つ紹介します。

Helpfeel

出所:Helpfeel公式Webサイト

顧客の自己解決率の向上を期待できる、独自のAI技術による強力な検索機能が強みのFAQシステムです。

| ツールの強み | 特許取得済みのAI技術「意図予測検索」により、ユーザーの曖昧な表現やスペルミスを吸収し、適切な回答を提示する |

|---|---|

| システム連携 | 公開されたシステム連携(API)はないが、要件に応じてWebサイトや他社製品との連携処理を行うことがあるため、事前の確認が必要 |

| サポート体制 | 導入時の構築支援や既存FAQの移行、検索チューニングを専門スタッフが代行し、運用後も専任のカスタマーサクセスが改善提案を継続的に提供する |

| おすすめの企業 | ECサイトやSaaSなど、問い合わせ件数が多く顧客の自己解決率の向上を優先する企業 |

PKSHA FAQ

出所:PKSHA FAQ公式Webサイト

FAQの作成から分析・改善まで、AIが運用サイクル全体を幅広く支援するFAQシステムです。

| ツールの強み | 社内のドキュメントや問い合わせログからAIがFAQの候補を自動でサジェストするなど、作成を支援する機能が豊富にある |

|---|---|

| システム連携 | 同社が提供するAIチャットボット「PKSHA ChatAgent」に加え、Salesforce Service Cloudなどの外部CRMとも連携可能 |

| サポート体制 | 導入から公開後の活用促進まで、利用レベルに応じたオンボーディング・支援サポートを提供している |

| おすすめの企業 | すでにFAQを運用しており、AIを活用してコンテンツの品質向上やナレッジの体系化を進めたい中堅〜大企業 |

Zendeskナレッジベース(旧Zendesk Guide)

出所:Zendeskナレッジベース公式Webサイト

社内外に散在するナレッジ(知見)を単一のプラットフォームに集約・構築できるツールです。

| ツールの強み | 既存のFAQサイト、コミュニティフォーラム、外部資料など、社内外に散在する情報を単一のプラットフォームに集約し、生成AIがコンテンツの新規作成や多言語翻訳、要約を支援する |

|---|---|

| システム連携 | Zendeskの主力製品であるチケット管理システムとシームレスに統合し、問い合わせ業務全体を効率化する |

| サポート体制 | 標準的なサポートとしてZendeskヘルプセンターとユーザーコミュニティが提供されている |

| おすすめの企業 | 多チャネル対応やグローバル展開を行うサポートチームを持ち、情報を一元管理したい企業 |

FAQ運用の次のステップ|AIで問い合わせ対応そのものを効率化する

ここまで、AIを活用してFAQの「作成」と「運用」を効率化する方法を解説しました。しかしどれだけ優れたFAQを構築しても問い合わせをゼロにはできず、FAQで解決できなかった疑問にはオペレーターが対応する必要があります。

その際、FAQに求められるのは、オペレーターが参照するナレッジベース(社内FAQ)としての役割です。

オペレーターは「社内FAQや過去の電話の応対記録やメール履歴を検索し、引用して顧客への回答を考える」という作業を行いますが、問い合わせ内容が複雑な場合など、FAQの検索に時間がかかることがあります。

オペレーターの対応が遅くなる原因は、個人のスキルだけではありません。作業プロセス自体に原因があることが多く、FAQの検索プロセスを改善することが問い合わせ対応の効率化につながります。

この課題に対しメール対応の効率化をサポートするのが、問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」です。「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」は、AIを活用してFAQ検索自体を不要にした問い合わせ対応を実現します。

オペレーターがFAQを検索する時間をゼロにする

「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」の自動生成機能は、AIが問い合わせメールの内容を理解し過去の対応履歴やFAQから適切な回答を判断、返信文を自動で生成します。

オペレーターがFAQを検索する必要がなくなれば、検索にかかっていた時間がゼロになり、顧客への返信速度が上がります。

対応時間の削減は「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」の自動生成機能がもたらすメリットの一つです。空いた時間を活用して、複雑な問題の解決やアップセル・クロスセルの提案など、より付加価値の高い業務に集中できるようになります。

日々の業務を通じてAIの回答精度が向上する

「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」は日々のメール対応を通して、AIの回答精度が自動的に向上します。

オペレーターの対応内容が自動でナレッジとして蓄積されることで「AIでFAQを作成・運用する上での注意点と解決策」で挙げた、学習データの質が回答精度に影響するという課題を解決できます。それは、オペレーターによる対応内容が、AIにとって価値のある学習データになるためです。

結果として「質の高い対応がさらに質の高い学習データを生み、回答精度が向上する」という好循環が生まれ、継続的な業務効率化と対応品質の向上が実現します。

まとめ:AI活用でFAQの価値を最大化し、顧客対応を進化させる

本記事では、FAQの作成と運用におけるAI活用の方法、学習データの質が回答精度に与える影響、そしてハルシネーションや情報漏えいなどリスク管理の重要性について解説しました。

AIを活用してFAQを作成・運用することは、顧客対応を効率化する上で重要な作業です。しかし、顧客対応の生産性を向上するには「オペレーター業務の効率化」にも目を向ける必要があります。

問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」は、AIが返信文案を自動生成しFAQ検索自体を不要にするため、メール対応の効率化におすすめのツールです。

17年連続売上シェアNo.1※の実績がある「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」のAI機能がどのように問い合わせ対応を効率化するか、その詳細は以下の資料をご確認ください。

※出典:ITR「ITR Market View:メール/Webマーケティング市場2026」メール処理市場:ベンダー別売上金額推移およびシェア(2009~2025年度予測)

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。