「問い合わせ対応のコストを削減したいが顧客満足度は向上させたい。」という課題に対し、有効な解決策の一つが「FAQ」です。

従来のFAQ作成は、膨大な問い合わせ履歴を整理し、質問を選び、回答を作成するまでに時間と労力がかかるものでした。その負担の大きさから、十分に整備できずマニュアルが形骸化してしまう企業も少なくありません。

そこで、本記事ではFAQの基本や導入のメリット、AIを活用してFAQ作成を効率化する方法を解説します。

FAQを適切に作成・活用し、問い合わせ業務の効率化と対応品質の向上を両立させるヒントが見つかるはずです。ぜひ参考にしてみてください。

FAQとは?Q&Aやチャットボットとの違いを正しく理解する

FAQは、顧客や社内の疑問を自己解決へと導くためのツールです。 よくQ&Aやチャットボットと混同されがちですが、それぞれ意味や活用場面が違います。

FAQが持つ本来の意味と目的

FAQは「Frequently Asked Questions」の略称であり、直訳すると「頻繁に尋ねられる質問」という意味です。

FAQの目的は、ユーザーが抱える疑問を窓口を介さずに自己解決できるようにすることです。

また、FAQは対象者によって次の3種類に分けられます。

- 顧客向け:顧客からの問い合わせ対応

- 社内向け:従業員からの問い合わせ対応

- オペレーター向け:コンタクトセンターのオペレーター支援

なお、社内向けFAQについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

Q&Aとの違い

FAQとQ&Aはよく似ているため、混同されやすい言葉です。

Q&Aは「Question and Answer」の略称で、日本語に訳すと「質問と回答」を意味します。FAQとの決定的な違いは「質問の頻度」です。

- FAQ:頻繁に寄せられる質問に絞る

- Q&A:頻度に問わず、想定されるあらゆる質問と回答を含む

つまり、FAQは多くのユーザーが共通して抱える課題を効率的に解決するための仕組みと言えます。ただし、Webサイト上では両者を厳密に区別せずに使用しているケースも少なくありません。

チャットボットとの違い

FAQとチャットボットも混同されやすいですが、情報の提供形式と適した利用シーンに明確な違いがあります。

以下、FAQとチャットボットの違いをまとめたものです。

| FAQ | チャットボット | |

|---|---|---|

| 提供形式の違い | ユーザーが自ら情報を探しにいく「ナレッジベース(知識の倉庫)」 | ユーザーの問いかけに対し、AIが対話形式で情報を提示する「対話型の案内役」 |

| 適した利用シーンの違い | 質問が明確で、関連情報も含めて一覧で比較・検討したい場合に利用 | 疑問が曖昧で、ピンポイントの回答をすぐに得たい場合に利用 |

つまり、FAQは網羅的な情報を提供する「静的」な知識基盤であり、チャットボットはFAQの情報を対話形式で引き出す「動的」なインターフェースと位置づけられます。

FAQ導入がもたらす3つのメリット

FAQを導入・運用することは単なるコスト削減に留まらず、業務品質の標準化や顧客満足度の向上といった、事業成長に欠かせないメリットが期待できます。

主に以下のような、FAQがもたらす3つのメリットを解説します。

- 問い合わせ件数の削減とオペレーターの負担軽減

- 業務品質の標準化と顧客満足度の向上

- 機会損失の防止と収益機会の確保

問い合わせ件数の削減とオペレーターの負担軽減

FAQを導入することで、問い合わせ件数が削減され、オペレーターの業務負担の軽減につながります。

顧客がFAQを参照して自己解決できるようになれば、電話やメールでの直接の問い合わせが減り、問い合わせ対応にかかる人件費や通信費といったコストも削減されます。

さらに、オペレーターは繰り返し発生する単純な質問対応から解放され、精神的・時間的な余裕を持つことができます。そして、FAQだけでは解決できない複雑な問題やクレーム対応に集中でき、サポートの質が向上します。

その結果、顧客一人ひとりに寄り添った対応が可能となり、サービスの解約防止や顧客ロイヤルティの向上など、中長期的な事業成長へとつながります。

業務品質の標準化と顧客満足度の向上

FAQの導入は、業務品質の標準化と顧客満足度の向上も期待できます。

FAQをチームの「公式な回答集」として整備することで、担当者ごとの回答のバラつきや特定のベテランに依存する属人化が解消できます。そのため、誰でも常に正確で一貫した対応が可能となり、チーム全体の品質の底上げにもつながります。

また、顧客にとっても「電話がつながらない」といった待ち時間のストレスが減り、常に信頼できる情報にアクセスできる安心感が得られます。

ストレスのない体験と確かな情報提供は、顧客満足度を高め、企業やサービスに対する評価の向上につながります。

機会損失の防止と収益機会の確保

FAQの導入は、機会損失の防止と収益機会の確保につながります。

FAQは営業時間を問わず機能するため、顧客は深夜や休日でも自身のタイミングで問題を解決できます。これにより利便性が向上し、購入検討中や利用中など、顧客の熱量が高い瞬間を逃さずサポートすることが可能です。結果として、機会損失を防ぐ効果があります。

さらにFAQは、単なる疑問解消にとどまらず、収益を生み出すツールとしても活用できます。

例えば、回答に関連する上位プランやオプションを自然に提案してアップセルにつなげたり「プラン比較」などの情報を提示して購入を迷う顧客の意思決定を後押ししたりすることが可能です。

AIを活用したFAQ作成の5ステップ

ここでは、自社でFAQを導入する際の具体的なステップを解説します。

従来のFAQ作成は、担当者の手作業に依存する部分が多く、膨大な工数がかかるという課題がありました。しかし近年はAI技術の進化により、このプロセスを効率的かつ高度に進めることが可能になっています。

AIを活用した次世代のFAQ作成手順は以下の5ステップです。

- ステップ1:問い合わせデータの収集・解析

- ステップ2:掲載する「質問」の抽出と優先順位付け

- ステップ3:回答文の作成

- ステップ4:カテゴリ分類とページデザイン

- ステップ5:効果測定と継続的な改善

ステップ1:問い合わせデータの収集・解析

FAQを導入する前に、まずは問い合わせデータの収集・解析を行いましょう。

なぜなら、質問と回答を作成する際に「こういう質問が多いだろう」と憶測で決めてしまうと、実際のニーズとズレたFAQになってしまうためです。実際の問い合わせデータにもとづくことが不可欠です。

従来は、過去のメール履歴や、問い合わせ管理台帳などを目視で確認し、手作業で問い合わせ内容を分類・集計していました。

一方、AIを活用した方法では、問い合わせ管理システムに蓄積された大量のテキストデータをAIが自動で解析できます。

その結果、人間では見落としがちな潜在的なニーズや、問い合わせ急増といった傾向も即座に把握することが可能になります。

ステップ2:掲載する「質問」の抽出と優先順位付け

次に、FAQに掲載する質問を抽出し、優先順位を付けます。

なぜなら、FAQでユーザーが必要な情報を見つけてスムーズに解決するためには、質問の分類・整理が不可欠だからです。

従来は担当者の経験や勘に頼ってFAQに掲載すべき質問を選定することが多く、ユーザーのニーズとズレる可能性がありました。

一方、AIを活用した方法では、問い合わせの発生頻度や緊急度、関連キーワードなどをAIが多角的に分析し、FAQに掲載すべき質問候補と掲載の優先順位を自動でリストアップできます。

これにより、人間の主観的な判断ではなくデータにもとづく客観的な判断が可能になり、ユーザーの求めるFAQを効率的に構築できます。

ステップ3:回答文の作成

質問の整理ができたら、それぞれに対する回答文を作成します。重要なのは、ユーザーにとって正確で信頼できる情報を提供することです。

従来は、担当者が対応履歴から適切な回答を探し出し、それを参考に一から文章を作成していました。

一方、AIを活用した方法では、膨大な回答データから適切な情報を抽出し、自然で分かりやすい回答文案を数秒で自動生成できます。

これにより、担当者は生成された文案の確認と簡単な編集だけで済むため、回答文の作成にかかる時間の削減が可能です。

ステップ4:カテゴリ分類とページデザイン

回答文の作成ができたら、質問内容ごとにカテゴリを決めて整理し、FAQのページデザインを決めます。重要なのは、ユーザーにとって探しやすく、運営側にとって管理しやすい構造にすることです。

AIを活用することで、過去のデータや既存のFAQデータを分析し、自動で適切なカテゴリ構造を提案できます。その結果をもとに、人間がユーザー目線で最終調整を行います。

具体的には以下のような作業を行います。

- カテゴリ名や用語の表記を整理

- 表示順を調整

- ページレイアウトを決定

- ブランドイメージに沿ったデザインに統一

検索性やアクセシビリティを重視し、誰でもストレスなく目的の情報にたどり着けるUI/UXを実現しましょう。

ステップ5:効果測定と継続的な改善

FAQは一度公開して終わりではなく、継続的に評価・更新していくことが重要です。常に最新の状態を保ち、効果を検証しながら改善を重ねましょう。

AIを活用すれば、利用状況データから「閲覧数は多いのに評価が低い質問」や「検索キーワードで網羅できていない質問」など、改善ポイントを自動で抽出できます。その提案をもとに、人間が事業全体の戦略を踏まえて優先順位を決定し、実際の改善につなげます。

こうしたプロセスを繰り返すことで、信頼性の高いFAQを維持でき、顧客満足度の向上にも直結します。

FAQ作成の3つのポイント

FAQの効果を最大化するには、作成の際にいくつかのコツがあります。

ここでは、特に重要な3つのポイントについて解説します。

- ユーザー目線で「分かりやすい回答」を意識して作成する

- 「探しやすさ」を意識したカテゴリ分類とデザインにする

- 「情報の鮮度と正確性」を維持し続ける

1. ユーザー目線で「分かりやすい回答」を意識して作成する

FAQを作成する際は、ユーザーにとって直感的に理解できる内容にすることが重要です。

例えば、以下のような工夫を行うことにより、FAQの使いやすさが高まり、ユーザー満足度の向上につながります。

- 結論を先に示し、ユーザーがすぐに答えを得られるようにする

- 社内用語や業界の専門用語は避け、誰でも理解できる平易な言葉を選ぶ

- 文章だけでは伝わりにくい場合は、画像や図を活用する

- ユーザーが持ちそうな関連疑問には、他のFAQへのリンクを設置する

2. 「探しやすさ」を意識したカテゴリ分類とデザインにする

FAQは、ユーザーが知りたい情報をすぐに見つけられる構造にすることが重要です。

なぜなら、知りたい情報が探しにくいレイアウトでは、ユーザーの離脱や製品・サービスへの信頼低下につながってしまうからです。

例えば、以下のような工夫を行うことでユーザーの自己解決率の向上につながります。

- シンプルで直感的に理解ができるカテゴリ分類にする

- キーワードで答えを探せる検索窓を設置する

- パソコン・スマートフォン双方に対応したレスポンシブデザインを採用する

- 質問をクリックすると回答が展開するアコーディオン形式を導入する

3. 「情報の鮮度と正確性」を維持し続ける

FAQは定期的に見直し、常に最新かつ正確な情報を保つことが重要です。誤った情報を公開するとユーザーの信頼を大きく損なうリスクがあります。

公開前には複数人や関連部署によるファクトチェックを徹底しましょう。特に、AIが生成した文章には、事実にもとづかない「ハルシネーション」が含まれる可能性があるため、必ず人の目で確認することが欠かせません。

また、一度公開したら終わりではなく、商品やサービスの変更に合わせて随時更新することが必要です。定期的なメンテナンスを行うことで、質の高いFAQを維持し続けられます。

AIで問い合わせ対応を効率化する「メールディーラー」

FAQの効果を最大化するには、AIを活用できる適切なツールの導入が欠かせません。そこでおすすめなのが、メール共有・管理システム『メールディーラー』です。

『メールディーラー』は日々の問い合わせ対応をAIで支援し、その過程でFAQ改善に役立つインサイトを提供することが可能です。

ここでは、具体的な機能について解説します。

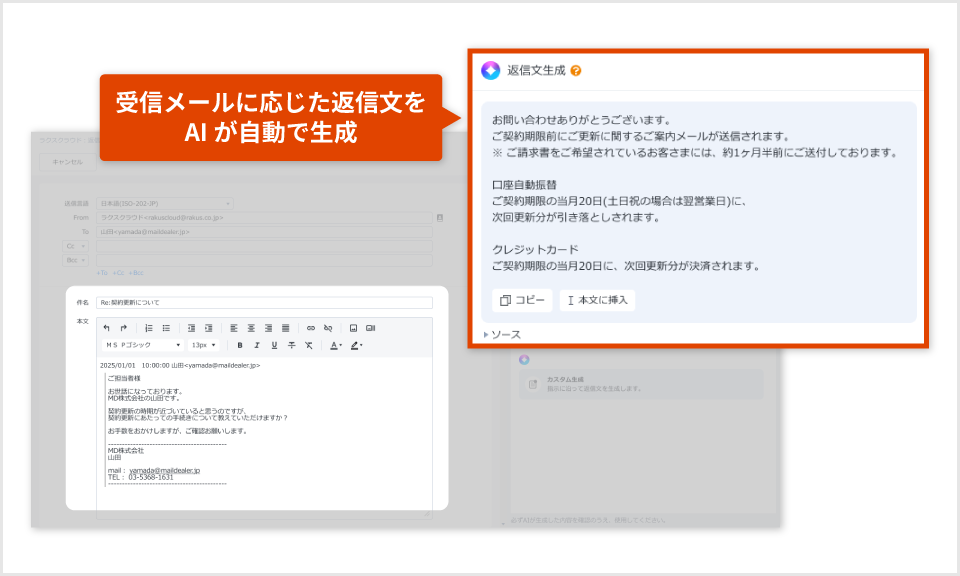

回答案の自動生成で、対応品質を標準化

『メールディーラー』の「自動生成」機能を使えば、AIが過去の対応事例やFAQをもとに、問い合わせ内容に合った返信案を自動作成できます。

これにより、担当者の経験や知識に左右されることなく、誰でも一定水準以上の対応が可能となり、結果として対応品質を高いレベルで標準化できます。

さらに、オペレーターはFAQを検索することなく文章作成が可能になるため、日々の業務負担が軽減されるだけでなく、教育コストの削減にもつながります。(※本機能は2025年10月リリース)

メールディーラーの自動生成の画面イメージ

まとめ:AI時代のFAQは「作る」から「育てる」へ

FAQは単なるコスト削減のためのツールではなく、顧客満足度を向上させ、顧客との信頼関係を築くための運用ツールです。導入することで、事業成長に欠かせないメリットが得られます。

従来はFAQの作成と運用に多くの工数が必要でしたが、AIの活用により「質問の発見 → 回答案の作成 → 公開後の改善」まで、運用サイクル全体を効率化できるようになりました。

これからのFAQに求められるのは、一度作って終わりにするのではなく、AIというパートナーとともにデータを活用しながら継続的にFAQを「育てていく」ことです。

そこで、AIを活用しデータにもとづいて顧客サポートの改善サイクルの実現におすすめなのが、メール共有・管理システム『メールディーラー』です。

その機能の詳細をまとめた資料を用意しておりますので、次世代のFAQ運用を始める第一歩として、ぜひお役立てください。

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。