「FAQを作りたいが、ゼロから作るのは工数がかかる」「参考になるFAQの例文(テンプレート)が見つからない」といった課題はありませんか?

FAQは、顧客満足度の向上と問い合わせ業務の効率化に欠かせません。しかし実際に作成しようとすると、構成や文章でつまずくケースが少なくありません。

本記事では、コピーしてすぐに使えるFAQのテンプレートと、Excel・スプレッドシートでのFAQの作り方を紹介します。さらに運用によくある問題とAIを活用した新しいFAQ管理の方法にも触れ、FAQ作成の手間を減らす方法や、顧客対応の品質向上・チームの生産性向上の具体策を明確にします。

FAQとは?

FAQとは「Frequently Asked Questions」の略称で、日本語では「よくある質問」と訳されます。

その名の通り、顧客や従業員から頻繁に寄せられる質問と、それに対する公式な回答をあらかじめ一対の形式でまとめておき、ユーザーがいつでも参照できるようにしたものです。

例えば、Webサイト上で「送料はいくらですか?」「返品はできますか?」といった質問や、社内ポータルで「経費精算の締め日はいつですか?」といった質問への回答を用意しておくのが、典型的なFAQの活用法です。

主な目的は、ユーザーがサポート窓口に問い合わせなくても自らの力で問題を解決できる「自己解決」を促すことにあり、これにより問い合わせ件数の削減と顧客満足度の向上を同時に実現します。

FAQとQ&Aの違い

FAQと混同されやすいQ&Aとの主な違いは、対象とする質問の範囲です。

FAQが「よくある質問に特化している」のに対し、Q&Aは想定される質問と回答を「網羅的にまとめている」点が異なります。

それぞれの特徴を、以下の表にまとめました。

| 特徴 | 配置場所 | |

|---|---|---|

| FAQ | よくある質問に特化し、ユーザーの自己解決を促すことで、問い合わせを減らす | Webサイトのトップページなど、顧客がよくアクセスする場所 |

| Q&A | 想定される質問と回答を網羅的にまとめているため、細かな疑問点まで解消できる | 製品の仕様ページ、取扱説明書の末尾など |

FAQ作成にテンプレートを使うメリット

FAQのテンプレートを活用すると、作業時間の短縮とFAQの品質向上を実現します。ここでは、主なメリットを2つ紹介します。

作成時間を削減できる

テンプレートがあれば、FAQ作成で特に時間がかかる「回答文をゼロから考える」という作業を効率化できます。

作成に時間がかかりFAQの導入が進まなかった場合でも、テンプレートによって作成スピードが上がり、導入のハードルを大きく下げられます。

誰でも質の高い回答文を作成できる

優れたテンプレートは、回答文作成の手本となるものです。テンプレートを参考にすれば、担当者のスキルに左右されず、誰でも質の高い回答文を作成できます。

さらに、テンプレートには顧客が求める情報(条件、手順、例外など)が要素として含まれているため、それに沿うだけで記載漏れがない回答文が作成でき、FAQ全体の品質向上につながります。

【コピーして使える】シーン別FAQテンプレート集

ここからは、FAQのテンプレートを「顧客向けFAQ」と「社内向けFAQ」に分けて紹介します。

コピー&ペーストしてそのまま使えますが、各テンプレートに記載の【ポイント】を参考にして、カスタマイズできるようになっています。ぜひ活用してみてください。

顧客向けFAQ

顧客向けFAQは要点を押さえ、顧客がすぐ理解できるように作るのがポイントです。

1. ECサイト利用者向け

Q. 注文後にキャンセルはできますか?

A. 発送手続き開始前のご注文であれば、マイページの「注文履歴」からキャンセルが可能です。発送済みの場合は、一度お受け取りの上、返品手続きをお願いいたします。

【ポイント】キャンセル可能な「条件」と、条件外の場合の「代替案」をセットで提示し、顧客の次のアクションを明確にします。

Q. 注文してからどのくらいで届きますか?

A. 通常、ご注文完了から3営業日以内に発送いたします。発送完了後にお送りするメールに記載の追跡番号にて、配送状況をご確認いただけます。

【ポイント】「発送までの期間」という企業側の情報と「配送状況の確認方法」という顧客の自己解決手段の両方を提供します。

Q. 商品の返品条件を教えてください。

A. 商品到着後8日以内、かつ未使用・未開封の状態であれば返品が可能です。お客様都合での返品の場合、送料はご負担いただきます。

【ポイント】「期間」「商品の状態」「送料負担」という、返品の条件を漏れなく記載します。

2. SaaS・Webサービス利用者向け

Q. 推奨利用環境を教えてください。

A. 本サービスの推奨利用環境は以下の通りです。(OS:Windows 10または11、macOSの最新版/ブラウザ:Google Chrome、Microsoft Edge、Safariの最新版)

【ポイント】顧客が自身の環境と照らし合わせられるよう、具体的な情報を提示します。

Q. 料金プランの変更はできますか?

A. 管理画面の「契約情報」>「プラン変更」よりいつでも可能です。上位プランへの変更は即時適用、下位プランへの変更は次回契約更新日からの適用となります。

【ポイント】プラン変更の可否だけでなく、上位・下位プランでルールが異なる点を明確に説明します。

Q. サービスを解約したいです。

A. 管理画面の「契約情報」>「解約手続き」より申請いただけます。解約申請月の末日をもってサービス終了となり、日割りでの返金は行っておりません。

【ポイント】手続き方法だけでなく「日割り不可」という金銭に関わる重要な注意点を明示します。

3. BtoB顧客向け

Q. 見積もりが欲しいです。

A. 当社Webサイトの「お問い合わせフォーム」より、ご希望の製品名、数量、納期などの必要事項をご記入の上、ご連絡ください。担当者より2営業日以内にご返信いたします。

【ポイント】「見積もり依頼」のプロセスを明確に示し、法人顧客からのアクションを誘導します。

Q. 導入事例や活用事例が分かる資料はありますか?

A. Webサイトの「資料ダウンロード」ページにて、業種別・課題別の導入事例集や製品カタログを無料でご提供しております。ぜひご活用ください。

【ポイント】資料の所在や入手方法を明確に示し、顧客が迷わず目的の情報にたどり着けるよう整理します。

Q. アフターサポートの範囲を教えてください。

A. ご契約期間中は、メールおよびお電話での技術サポートを無償でご提供しております。受付時間は平日9:00〜18:00です。オンサイトでのサポートは別途有償となります。

【ポイント】サポートの範囲(無償/有償)と受付時間を明確にします。

社内向けFAQ

社内向けFAQの目的は、応対手順やルールの標準化や業務負担の軽減です。特にコールセンター向けのFAQは、オペレーターが顧客対応中に理解できるよう、手順を簡潔にまとめる必要があります。

なお、社内向けFAQについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

1. コールセンター業務向け

Q. お客様から個人情報の変更依頼があった際の本人確認の手順は?

A. セキュリティ遵守のため、必ず以下の3点を確認し、すべてが一致した場合のみ、変更手続きに進んでください。

- お客様のお名前(フルネーム)

- ご登録の電話番号

- ご登録の生年月日(または住所)

【ポイント】個人情報の取り扱いは慎重な対応が必要なため、具体的な確認項目を明記し、セキュリティ事故を防ぎます。

Q. お客様から「届いた商品が破損していた」と連絡があった場合の対応手順は?

A. 以下の手順で対応してください。

- まず商品不良について深くお詫びし、お客様の注文番号を伺ってCRMで購入履歴を確認する。

- 確認後「すぐに新しい商品を発送し、破損品は配達員が回収する」旨を伝え、お客様に返送の手間がないことを説明する。

- CRM上で「交換・再発送」の手続きを行う。

【ポイント】オペレーターが迷わず交換手続きを進められるよう、ヒアリング項目とお客様に伝えるべき内容を指示します。

Q. クレーム対応で上長へのエスカレーションが必要なのはどのような場合か?

A. 以下のケースでは、お客様にお待ちいただき、速やかに上長(SV)へ対応を交代してください。

- お客様が明確に責任者との交代を要求している

- 返金や賠償に関する具体的な要求があった

- マニュアルに記載のない、判断が困難な問い合わせがあった

【ポイント】エスカレーションの基準を明確にし、対応のばらつきを防ぎます。

2. 情報システム部門向け

Q. 社内Wi-Fiのパスワードが知りたい。

A. 社内Wi-Fiのパスワードは、社内ポータルのトップページに掲載されています。

【ポイント】セキュリティを考慮し、パスワードそのものではなくパスワードが掲載されている場所を案内します。

Q. 新しいソフトウェアをインストールしたい。

A. 業務で必要なソフトウェアのインストールは、情報システム部の申請フォームから依頼してください。セキュリティチェック完了後、担当者にてインストール作業を行います。個人での勝手なインストールは禁止されています。

【ポイント】正しい申請フローを案内すると同時に「勝手なインストールは禁止」というルールを明確に伝えます。

Q. 社外から社内ネットワーク(VPN)に接続したい。

A. デスクトップにある「VPN接続マニュアル」を参照してください。初回接続時には、ご自身のスマートフォンへ送信されるワンタイムパスワードの入力が必要です。

【ポイント】マニュアルの場所を明記するだけではなく、接続時の注意点(ワンタイムパスワード)を補足し、自己解決を促します。

Excel・スプレッドシートを使ったFAQの作成方法

ここでは、多くの企業で導入されているExcel・スプレッドシートを使ったFAQの作成手順を5つのステップで解説します。

ステップ1. FAQに含めるべき項目を洗い出す

まずはFAQに必要な情報を整理し「項目」を洗い出します。

これらの項目は、FAQの見出し(ヘッダー)になる部分です。過去の問い合わせ対応履歴を参考にして、必要な項目を決めましょう。

主な項目は以下の通りです。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| 管理番号 | 各FAQを重複なく識別するための番号 |

| カテゴリ | 質問の種類を分類するための項目 (例:「料金」「操作方法」など) |

| 質問文 | 顧客から寄せられた質問、またはそれを要約した文章 |

| 回答文 | 質問に対する回答 |

| 関連キーワード(タグ) | 様々な言葉で見つけやすくするためのキーワード (例:「解約、退会、やめる」) |

ステップ2. 洗い出した項目に選択肢を割り当てる

項目を洗い出した後は、入力内容が限定されるものについて選択肢をリストアップします。ポイントは、実際の問い合わせを参考に選択肢を決めることです。

例えば、カテゴリの場合は「料金」「操作方法」「契約」といった選択肢があります。

選択肢を決めておくと、Excel・スプレッドシートのプルダウン(ドロップダウン)リスト機能が使え、入力や管理が容易になります。

ステップ3. 回答文の「書き方のルール」を定める

次に、回答を記入する際のルールを明確にします。書き方のルールがないと、回答の品質が作成者のスキルに依存し「分かりやすい回答」と「分かりにくい回答」が混在しやすくなるため、事前のルール決めが重要です。

ルールを決めたらFAQファイルの別シートに「説明書」として記載し、誰でも確認できるようにしましょう。主にルールとして定めておく項目は、以下の3点です。

ルール1:専門用語を避け、平易な言葉で書く

社内用語や業界用語は避け、顧客が普段使う言葉で記述します。

専門用語を使う場合は必ず注釈を入れるなど、中学生でも理解できる言葉を選ぶことが、分かりやすい文章作成のコツです。

ルール2:PREP法を用いて結論から書く

ユーザーはすぐに答えを求めており、前置きが長いと離脱の原因になります。

「Point(結論)→Reason(理由)→Example(具体例)→Point(結論)」の構成で、まず質問への直接的な答えを提示します。

ルール3:図や画像を活用する

視覚情報を取り入れると読者の理解度は向上するため、文章だけでは伝わりにくい内容はスクリーンショットや図解を積極的に活用します。

通信環境が向上した近年では、短い説明動画(GIFなど)の埋め込みも効果的です。

ステップ4. Excel・スプレッドシートで表を作成する

これまでに決めた内容をもとに、表を作成します。

表はフィルター設定や罫線・背景色などの書式を活用して見やすく整えると、並び替えや項目の絞り込みが簡単で、使いやすいFAQになります。

また、ステップ2で決めた選択肢は「データの入力規則」機能(プルダウンリスト)を活用しましょう。入力できる内容が限定され、誤入力や表記のばらつきを防止できます。

ステップ5. FAQの管理・運用ルールを決める

最後に、FAQの管理と運用に関するルールを決めます。

FAQを作成してもルールが曖昧では使われにくくなるため「誰が、いつ、どこで、どのように」扱うか、というルールの明確化が重要です。

次のルールを決め、誰でも管理・運用できるようにします。

- 編集権限を持つ担当者

- 定期的な内容の見直し日

- マスターファイルの保管場所(共有フォルダなど)

- FAQを追加・更新する際の申請フロー

以上のステップで質の高いFAQは完成しますが、作成したFAQを「いかにして日々の業務でスムーズに活用するか」という課題が残っています。

その「日々の業務での活用」において、効果を発揮しやすい場面の一つが問合せメール対応です。FAQは質問と回答がテキスト形式であるため、FAQの文章をコピー&ペーストしてメール文のベースとして活用しやすいためです。

しかし「Excelファイルを開いてキーワードで検索し、回答をコピー&ペーストする」という作業は、依然として非効率で手間がかかります。この「作成」と「活用」の間のギャップを埋めるのが、メール共有・管理システム「メールディーラー」です。

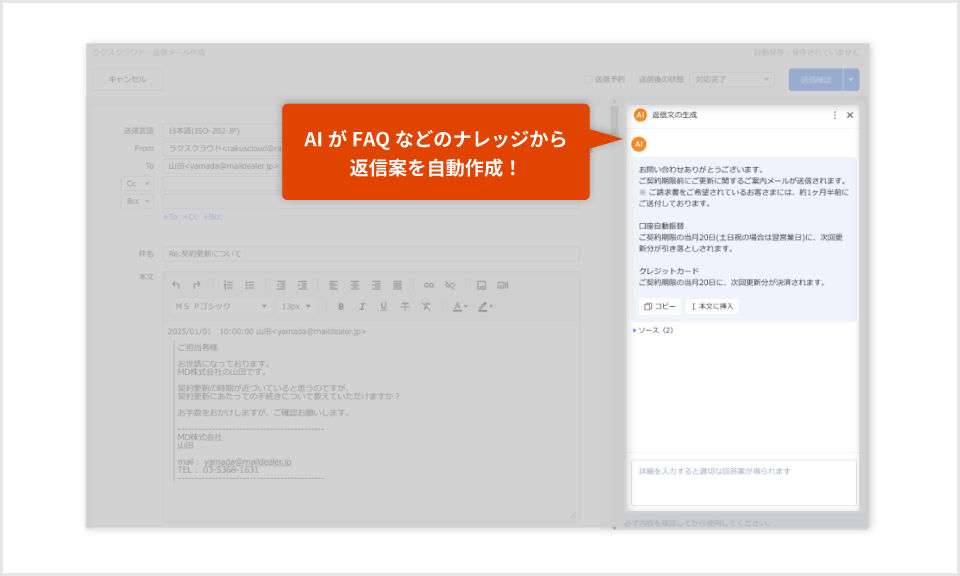

「メールディーラー」は、作成したFAQや過去の対応履歴をナレッジとしてシステムに蓄積し、問い合わせ内容に応じてAIが返信文案を自動で生成します(2025年10月リリース)。これにより、担当者はFAQを探す手間なく、高品質な返信を迅速に行うことが可能です。

「メールディーラー」の詳しい機能については、ぜひ資料をダウンロードしてご確認ください。

FAQ作成で陥りがちな3つの失敗例

FAQは業務効率化に有効なツールですが、十分に活用できていないケースが少なくありません。原因は、作成過程での失敗にあるといえます。

ここでは、特に注意すべき失敗例を3つ解説します。

専門用語や一方的な宣伝で、疑問に答えていない

顧客向けFAQによくある失敗が「顧客視点」ではなく「企業視点」で作られてしまう点です。

これは社内用語やマーケティング用語を多用したり、顧客が知りたい解決策ではなく、製品のスペックや機能の宣伝に終始したりすることが原因です。

企業視点で作られたFAQは顧客が回答を理解できない、あるいは求めている答えと違うため問題解決にならず、FAQの目的である「問い合わせ削減」ができません。

回答が「ルールの引用」だけで、疑問解決に導けていない

社内ルールや利用規約をそのまま引用しただけの回答で、疑問解決に導けない失敗例もあります。

例えば「返金はできますか?」という質問に対し「利用規約第〇条により、できません」とだけ書かれているようなケースです。

優れた回答は、ルールを伝えつつ別の解決策を提示したり、最終手段として有人サポートを案内したりするなど、ユーザーの疑問解決をサポートする工夫がされています。

作成に満足し、使われていない

3つ目は、FAQページを公開した時点でプロジェクトが完了したと見なし、その後の活用や改善を行わないケースです。

例えば、Webサイトの分かりにくい場所にFAQが設置されていたり、FAQの存在が知られていなかったりし、使われていない場合があります。また、多く見られている質問や問題解決に役立っている質問を分析する仕組みがないと、改善サイクルが回らないため、次第にFAQが使われなくなります。

FAQは作るだけではなく、利用者が使いやすい導線を整え、定期的に分析・改善することが必要です。

FAQ運用でよくある3つの問題

これまでに説明した失敗例を踏まえてFAQを作成しても、運用段階で課題が残る場合があります。

特に、次に挙げる3つの問題が起こりやすくなります。

検索性が低く、目的の情報が見つからない

FAQの数が増えると、必要な情報が見つけにくくなります。FAQは検索機能が単純なことが多く、類似する言葉(例:「解約」と「退会」)に対応できず、目的の情報にたどり着けません。それが続くと、人に直接聞いた方が早いという状況になり、徐々にFAQが使われなくなります。

更新されず、情報が古くて使えなくなる

FAQの更新は手作業で行われるため「後で更新しよう」と考えているうちに忘れたり、更新が後回しになったりするなど、徐々に情報が古くなります。

古い情報を参照した結果、誤った案内をしてしまい、顧客の信頼を失うことにもつながります。

動作が遅く、情報が消えるリスクもある

FAQの件数が増えたり回答に画像を多く使用したりすると、ファイルサイズが大きくなり、動作が遅くなります。さらに、FAQファイルが誤って削除されたり破損したりすると、これまで蓄積した情報を失う恐れがあります。

これらの問題はFAQを運用する上で避けがたいリスクです。そのため、FAQを使う上で一定のリスクは避けられないことを前提に、運用体制の整備が必要です。

メール共有システムで顧客対応の社内FAQ運用を効率化

これまでに解説した運用上の問題を解決し、社内FAQを活用するには「日々の問い合わせ対応業務」と「FAQ管理」を一体化させることが不可欠です。その有効な解決策となるのが「メール共有システム」といえます。

メール共有システムは、複数人で一つの代表アドレスを共有し、メール対応を効率化するツールのことです。代表的なメール共有システムの1つであるメールディーラーの機能を例に、メール共有システムがFAQ運用の問題を解決する理由を解説します。

日々のメール対応が、そのまま社内FAQになる

社内Q&A機能を使えば、よくある質問と回答をまとめてメールディーラー上に保存しておくことが可能になり、社内向けのマニュアルとして活用することが出来ます。日々のメール対応から得たナレッジを同じシステム上に蓄積できるため、「情報の鮮度が失われる問題」「データ消失のリスク」といった、FAQの問題をまとめて解決できます。

AIの活用でFAQ検索の手間をゼロにする

AIを標準搭載した「メールディーラー」では、AIが過去の応対履歴を学習して返信案を自動生成します。

過去のやり取りがそのまま生きたナレッジとなるため、担当者は社内FAQやマニュアルを参照せず生成された文章をもとに返信文を整えるだけで済むため、作業工数を大幅に削減できるようになります。

メールディーラーのメール自動生成の画面イメージ

まとめ:活用され続けるFAQは、業務との一体化とAIの支援で実現する

本記事では、コピーしてすぐに使えるFAQテンプレートと、Excel・スプレッドシートでのFAQの作り方を解説しました。テンプレートの活用でFAQ作成は効率よく進められますが、その一方でFAQの運用には、検索しにくさ・更新の手間・データ消失のリスクといった問題があります。

これらの問題を解決する鍵は「日々の業務とFAQ管理の一体化」です。「メールディーラー」のようなAI搭載のメール共有・管理システムは、日々の業務とFAQ管理の一体化に加え、AIによる回答作成支援も行うため、生産性と品質の向上が可能です。

「メールディーラー」の詳しい機能やメリットについては、無料でダウンロードできる資料をご確認ください。

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。