近年、多くの企業がチャットボットやFAQサイトといった「セルフサービス型チャネル(自己解決チャネル)」を導入し、問い合わせ対応の効率化を進めています。しかし自己解決を試みたユーザーの約7割(72.5%)は、解決できずに有人対応へ移行しているのが実情です。

つまり、自己解決チャネルだけでは顧客の疑問を十分に解消できず、自己解決できなかった後の体験こそが顧客満足度を左右する分岐点と言えます。そこで注目されているのが、セルフサービス型チャネルの利便性と有人対応の強みを兼ね備えた「有人チャット」です。

本記事では有人チャットの基礎知識から導入メリット、導入手順、有人チャットの課題までを解説します。最後まで読めば、有人チャットを自社に導入すべきかを判断できるだけでなく、導入後に起こりやすい課題とその解決方法まで理解できます。

有人チャットとは?チャットボットとの違いを解説

有人チャットは、Webサイトやアプリ上のチャットシステムを用いて、オペレーターが顧客と直接テキストで対話するツールです。

有人チャットの強みは、FAQやチャットボットでは解決が難しい個別性の高い質問や複雑な相談に対し、リアルタイムで顧客の疑問や不安を解消できる点です。

チャットボットとの違い

有人チャットとチャットボットの大きな違いは、対応するのが「人」か「プログラム」かという点です。それぞれの違いを以下の表にまとめました。

| 目的 | 役割 | 特長 | |

|---|---|---|---|

| 有人チャット | 非定型で複雑な質問に対応し、問い合わせ対応の質を高めて、顧客満足度を向上する | 定型的な回答では完結しない、個別のトラブル相談やクレームに柔軟に対応する | オペレーターの知識や経験を活かし、顧客の状況に応じたきめ細かな対応をする |

| チャットボット | 定型的な質問への回答を自動化し、24時間365日対応を実現することで、問い合わせ対応の効率化を図る | よくある質問や定型的な問い合わせの一次対応を担う | あらかじめ設定されたシナリオにもとづき、自動で応答する |

チャットボットについては、以下の記事で詳しく紹介しています。

有人チャットとチャットボットの使い分け

多くの企業では、一次対応をチャットボットに任せ、解決しない場合に有人チャットへ引き継ぐ運用が採用されています。

有人チャットとチャットボットを適切に使い分けられれば、オペレーターは有人対応が必要な顧客にリソースを集中できるため、業務効率化と顧客満足度の向上を両立できます。

有人チャット導入のメリット

有人チャットの導入は、問い合わせ対応の工数削減だけでなく、顧客満足度や顧客生涯価値(LTV:Life Time Value)の向上といった、事業成長につながります。

これは、有人チャットがリアルタイムで顧客とやりとりでき、FAQやチャットボットでは拾えなかった顧客の声を収集し、サービス改善や売上向上に活かせるツールであるためです。

ここでは、有人チャット導入のメリットを4つ解説します。

顧客満足度の向上と機会損失の防止

有人チャット導入のメリットの一つは、問題解決のスピード感と利用の手軽さによって、顧客満足度の向上と機会損失の防止に貢献する点です。

例えばWebサイト上から有人チャットへ直接アクセスできることで、顧客は待たされるストレスや調べ直す手間が軽減します。こうしたスムーズな体験は顧客の不安を取り除き、Webサイトからの離脱を防ぐ上で重要です。

他にも、電話が苦手な若年層や聴覚に障害のある人など、電話の問い合わせを諦めていた顧客層を取り込むことで、機会損失の防止につながります。

顧客生涯価値(LTV)の向上

電話やメールなど他のチャネルでもLTVの向上は可能ですが、有人チャットはWebサイト上での接客に特化した「提案のしやすさ」という強みがあります。

電話ほどかしこまらずにやり取りできる有人チャットでは、顧客が気軽に質問できる心理的ハードルの低さが特長です。これが、オペレーターが対話の中で自然に関連商品や上位プランのURLを提示する機会を生み出し、スムーズなアップセル・クロスセルを可能にします。

また、多くのチャットツールには顧客の閲覧ページやカートの中身を把握する機能があります。オペレーターが状況に応じて商品提案を行うことは、顧客の信頼を育む上で非常に有効です。結果として、LTVの高い顧客の育成に貢献します。

顧客インサイトの収集とサービス改善

有人チャットにおいて顧客との対話履歴は、顧客のインサイトを示すテキストデータとしてすべて保存されます。これは、顧客の率直な意見や要望が詰まった、価値の高い情報資産です。

蓄積したデータを分析すれば、FAQやWebサイトの改善に役立てられます。他にも顧客の声を商品・サービスの開発・改善に活かすなど、事業全体の改善活動につながります。

問い合わせ対応の効率化

電話対応と比較した際の有人チャットのメリットは、問い合わせ一件あたりの対応プロセスを効率化し、生産性を向上できる点です。

ポイントはオペレーターによる「複数同時対応」と、回答テンプレート活用による「応対時間の短縮」にあります。電話対応は1対1が基本ですが、有人チャットでは平均して3〜4件の問い合わせを同時に処理できるとされています。

ここまで有人チャット導入のメリットを解説しましたが、顧客対応のツールはチャットだけではありません。特にテキストでのやり取りを好む層にとっては、メールも利用しやすい窓口です。

実際に多くの企業では問い合わせ対応にチャットとメールを併用しており、メール対応の効率化もできれば、問い合わせ業務全体の生産性向上が期待できます。

そこでメール対応の効率化に役立つのが、9,000社以上の導入実績を持つ問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」です。「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」の自動生成機能は、FAQや対応履歴をもとにAIが返信文を自動生成するため、担当者のスキルに依存せず、効率よく高品質なメール対応が実現します。

有人チャットの導入にあわせてメール対応も効率化し、問い合わせ業務全体を改善したい方は、ぜひ以下の資料をご確認ください。

有人チャットの導入から運用開始までの5ステップ

有人チャットのメリットを最大化するには、計画から運用開始後の改善までを見据えたアプローチが不可欠です。こうした手順を軽視すると、期待した成果が得られないだけでなく導入後に現場が混乱します。

ここでは導入から運用開始までを、5つのステップに分けて解説します。

STEP1:目的と重要業績評価指標(KPI)の明確化

まずは有人チャットを導入する目的と、それに対する重要業績評価指標(KPI:Key Performance Indicator)を設定します。

目的は達成したい成果を示すものであり、KPIは成果を客観的に確認するための指標です。例えば、目的を「問い合わせ対応の効率化」と定めた場合、KPIには「オペレーター1人あたりの対応件数を20%増やす」といった具体的な数値目標を設定します。

STEP2:運用体制の構築と対応範囲の決定

目的が定まったら、それを実行に移す体制や対応範囲など、具体的な運用設計を行います。

明確な運用設計がなければ、対応範囲が曖昧になり対応方法にばらつきが生じるため、事前の設計が重要です。対応時間や担当オペレーターの人数など基本的なリソースや、有人チャットと他のチャネルの連携、問い合わせの対象範囲を定義します。

例えば、以下のようなルールを定めます。

- 対応時間:平日9時〜18時

- オペレーターの人数:常時3名

- 他チャネルとの連携:複雑な内容はメールでフォローする

- 問い合わせの対象範囲:技術的なサポートのみ受け付ける

STEP3:チャットツールの選定

STEP1と2で決めた目的や運用体制にもとづき、チャットツールを選定します。

例えば、目的に応じて以下のような機能が充実しているか確認するとよいでしょう。

| 目的 | 重視すべき機能 |

|---|---|

| 売上向上 |

|

| 対応効率化 |

|

他にも、既存の顧客管理システム(CRM:Customer Relationship Management)と連携できるかなど、機能面を比較検討します。

ツールの選定では、無料トライアルなどを活用し操作性を確認する作業は不可欠です。高機能なツールを導入しても、現場でスムーズに使えなければ期待した導入効果は得られません。実際にツールを操作するオペレーターの視点で、管理画面の見やすさや複数チャットの切り替えやすさ、テンプレート機能の使い勝手など、自社の運用でストレスなく使えるかを確認します。

STEP4:FAQ・応対手順の整備

運用をスムーズに開始するには、オペレーターのスキルに依存しないよう、FAQや応対手順の整備が必要です。

例えば、よくある質問はFAQを準備し、チャットツールに「回答テンプレート」として登録します。クレームや返品依頼など特定の状況に対応するため、ヒアリング項目や案内すべき解決策の流れを明確にした応対手順を作成します。

作成したFAQや応対手順でオペレーターに研修を行い、操作と応対の流れを習熟させましょう。

STEP5:テスト運用と本格稼働後の継続的な改善

FAQや応対手順の整備が完了しても、すぐに本格稼働とはなりません。まずは小規模なテスト運用から開始し、運用設計や応対手順に問題がないか確認します。

本格稼働後は設定したKPIの進捗のモニタリングや、顧客との対話ログを分析してFAQと応対手順の改善を継続的に行います。有人チャットは導入して終わりではなく、改善を繰り返して導入効果を高めることが重要です。

有人チャットで起こりやすい3つの課題

有人チャットは適切に導入・運用すれば、顧客満足度を高めるツールですが、応対品質のばらつきやオペレーターの負荷増大、人的コストの発生といった問題が生じるリスクがあります。有人チャットのメリットを最大化するためには、潜在的な課題を事前に理解し対策を講じることが不可欠です。

ここでは、有人チャットで起こりやすい3つの課題を解説します。

オペレーターのスキルによる応対品質のばらつき

有人チャットの品質は、オペレーターのスキルに大きく依存します。経験豊富なベテランと新人では、回答の速さや正確性、提案力に差が生まれ、応対品質のばらつきが生じるためです。対応品質のばらつきは、顧客満足度の低下に直結するリスクがあります。

対応マニュアルの整備や研修を行っても、品質を完全に標準化するのは容易ではありません。

複数対応によるオペレーターの負荷増大とミスの誘発

有人チャットのメリットである「複数顧客の同時対応」は、オペレーターに高いマルチタスク能力を要求します。

複数の対話の文脈を把握しつつ回答を考え、社内ナレッジを同時に検索するなど、作業の同時並行はオペレーターに大きな負荷となり、判断の遅れや単純なミスを誘発します。

対応が雑になったり顧客を待たせたりすれば、応対品質の低下は避けられません。さらに、誤送信などの重大なミスに発展し、顧客満足度を大きく損なうことにもなります。

導入・運用にかかる人的コストの発生

電話やメールとは異なり、有人チャットの運用・導入にかかる人的コストには特有の課題があります。

有人チャットの対応は高度なマルチタスク能力が求められるため、高いレベルで対応できる優秀な人材の確保や、スキルに見合った人件費が必要です。

また、マルチタスクの負荷はバーンアウト(燃え尽き症候群)を招きやすく、オペレーターの定着を妨げる要因になります。結果として、採用コストや新人研修コストが継続的に発生する可能性があります。

有人チャットの課題を解決するAI活用方法

ここまでに解説した「品質のばらつき」「オペレーターの負荷増大」「人的コストの発生」という有人チャットの課題は、AIの活用でその多くを解決できます。

AIはオペレーターの回答文作成やナレッジ検索をサポートし、これまで個人に依存していた応対の知識を組織全体で活用できる状態にします。一部のベテランだけが持つ応対ノウハウを、チーム全員が使える資産に変えること、それがAI活用の本質です。

ここでは、AIがどのようにして課題を解決するのかを具体的に解説します。

ナレッジ活用による「応対品質の標準化」と「オペレーター負荷の軽減」

AIは過去の対応履歴やFAQを学習し、問い合わせ内容に応じて適切な回答をオペレーターに提示します。この機能は、経験の浅い新人でもベテランのような質の高い対応を可能にし、チーム全体の応対品質を標準化する上で非常に有効です。

また、AIによる「回答文の作成」や「ナレッジ検索」の補助によって、オペレーターは顧客との対話に集中しやすくなるため、負荷の軽減とケアレスミスの防止にもつながります。

学習支援と業務自動化による「人的コストの削減」

AIがオペレーターの学習を支援し定型業務を自動化できれば、人的コスト削減につながります。

例えば、新人オペレーターはAIが提示する模範解答を通して、実務を行いながら効率的にスキルを習得でき、研修にかかる時間や手間が削減できます。

また、AIが回答文の作成やFAQ・対応履歴の検索を代替するため、一通あたりの対応時間が短縮され、人件費の費用対効果を最大化できるのです。

AIで問い合わせ対応の課題を解決する「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」

前章ではAIで有人チャットの課題を解決する方法について解説しましたが、これらの課題は有人チャットだけのものではありません。

問い合わせ対応全体の最適化を図るには、有人チャットと同じテキストコミュニケーションであるメール対応の品質向上と効率化にも目を向けることが大切です。

実際に多くの企業では、問い合わせ対応に有人チャットとメールを併用していますが、メール対応でも「品質のばらつき」「オペレーターの負荷増大」「人的コストの発生」といった課題が存在します。これらの課題に対してもAIの活用は有用であり、メール対応でAI活用を実現するのが問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」です。

ここでは「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」のAIがどのように問い合わせ対応を支援するか、自動生成機能とカスタム生成機能の2つを解説します。

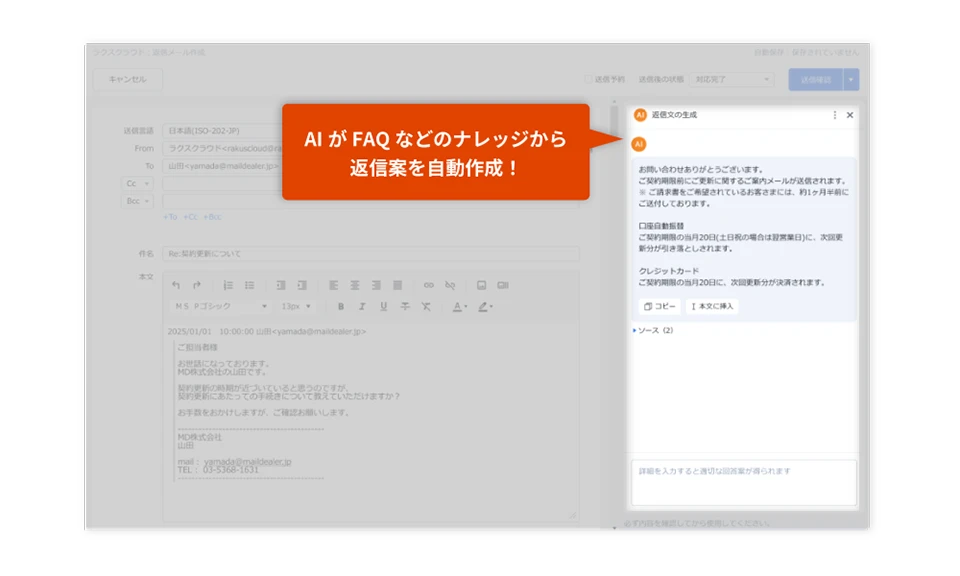

自動生成機能(オペレーターの負荷と対応時間の削減)

一つ目は、問い合わせに対しAIが過去の対応履歴やFAQなどのナレッジから適切な回答文を自動生成する機能です。

自動生成機能によりオペレーターは過去の類似案件を探したり、文章をゼロから考えたりする必要がなくなります。AIが提案する完成度の高い回答文をそのまま、または一部修正するだけで返信メールが完成するため、文章作成の負荷と時間の削減ができます。

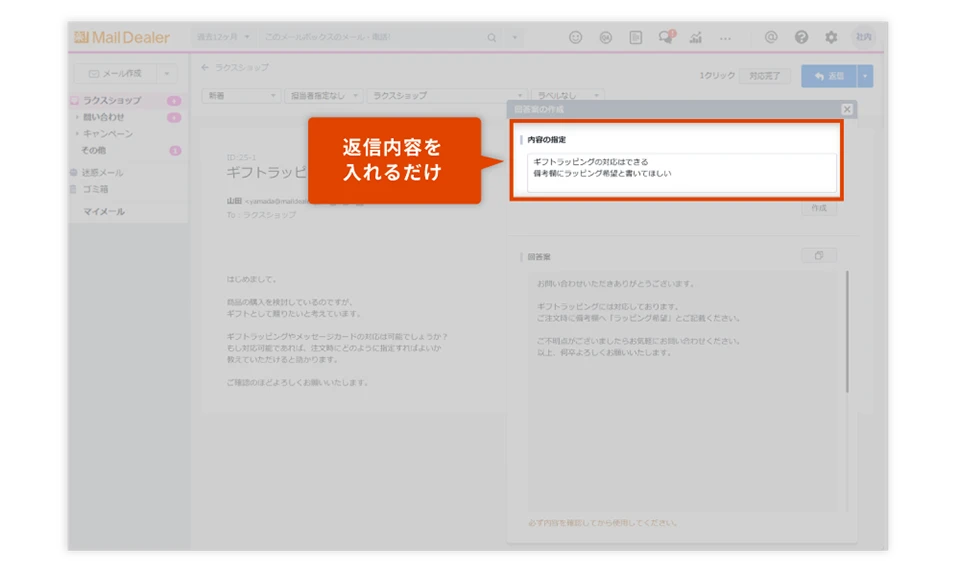

カスタム生成機能(品質の標準化と教育コストの削減)

二つ目は、カスタム生成機能です。これはオペレーターが返信文の要点を入力するだけで、AIがベテランのような丁寧で的確な文章を自動生成します。

これにより経験の浅いオペレーターでも安定して高品質な対応が可能になり、スキルに依存しない均質な応対品質と教育コストの削減を同時に実現します。

要点入力だけで返信文を自動生成し、スキルに依存しない応対品質が可能になる「カスタム生成」は、操作感を確かめていただける無料のデモ画面を用意しています。ぜひご確認ください。

まとめ|有人チャットはAIとの連携で効果を高められる

本記事では有人チャットのメリットや導入手順、多くの企業が直面する3つの課題(品質のばらつき、オペレーターの負荷、人的コストの発生)を解説しました。

有人チャットは顧客満足度の向上と業務効率化を両立させる上で効果的なツールですが、その効果を最大化するにはこれらの課題解決が不可欠です。

AIの活用で変わるこれからの問い合わせ対応

有人チャットで起こりやすい3つの課題の解決策として、ナレッジ活用や回答作成を支援する「AIアシスタント」の活用が有効であると前述しました。

これからの問い合わせ対応は個々のスキルに依存するのではなく、チーム全体のナレッジをAIが活用し、組織として高品質な対応を安定して提供できる時代へと移りつつあります。

AI搭載システムとの連携で有人チャットの効果を最大化する

有人チャットを導入する際は導入効果を最大化するには、単体のチャットツールだけでなく、AIを搭載したシステムとの連携が重要です。

こうしたAI活用の考え方は有人チャットだけでなく、同じテキストでの応対が中心となるメール対応にも当てはまります。実際にメール対応でも有人チャットと同様の課題が発生しやすく、多くの企業で改善が求められています。

そこで注目されるのが、17年連続売上シェアNo.1※であり、AI機能を搭載している問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」です。「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」は、テキストコミュニケーションの課題を解決するツールとして、9,000社以上で導入され実績を上げています。

「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」のAI機能が、どのように問い合わせ対応の現場をサポートし品質と効率を向上させるか、機能詳細は以下の資料でご確認ください。

※出典:ITR「ITR Market View:メール/Webマーケティング市場2026」メール処理市場:ベンダー別売上金額推移およびシェア(2009~2025年度予測)

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。