コールセンターのコストを削減したいが品質低下が怖いと、お悩みの方も多いでしょう。どの施策が効果的か分からなければ、コスト削減を実現することができません。

コールセンターのコストの大部分は、人件費が占めるとされています。コールセンターのコスト削減は、人件費と1コールあたりにかかる費用(CPC:Cost Per Call)という指標にもとづいて戦略的に実施する必要があります。

本記事では、応対品質を維持・向上させながら、コスト削減を実現するための施策や注意点を解説します。

コールセンターにかかるコストの内訳

コールセンターの運営にかかるコストを人件費、設備・システム費、教育・研修費の3つに分けることで、それぞれの費用で意識すべき、コスト削減のポイントを解説します。

コールセンターの運営コストは、人件費、設備・システム費、教育・研修費の3つに分解することで、それぞれの費用の特性に応じた効果的な削減策が見えてきます。本章では、この3つの分類に基づき、各項目で意識すべきコスト削減の具体的なポイントを解説します。

人件費

コールセンターの運営コストで大部分を占めるのは、オペレーターおよびSV(スーパーバイザー)の給与・手当、社会保険料などの人件費です。人件費はオペレーターやSVの稼働率に直接的に連動しており、無駄な待機時間や非効率な業務プロセスを改善し、工数削減を達成できれば、その分の人件費を抑えることができます。

また、目に見える給与・手当以外にも、人件費に付随する隠れたコストとして、採用コストや離職にともなう欠員補充コストも考慮しなければなりません。高い離職率は常に新たな採用コストを生み出し、結果的にコールセンターのコストを押し上げます。そのため、単に業務効率化による工数削減だけでなく、オペレーターの定着率向上も、長期的なコスト削減において重要な要素となります。

設備・システム費

コールセンターのコスト削減を考える際、人件費に次いで大きな比重を占めるのが設備・システム費です。この費用は、コールセンターの基盤となるテクノロジーと物理的な環境を維持するために不可欠なコストです。

コールセンターの運営にはシステム費として、初期費用とランニングコストがかかります。

主な初期費用は、以下の通りです。

- 電話とコンピューターの統合システム(以下、CTI:Computer Telephony Integration)

- 顧客管理システム(以下、CRM:Customer Relationship Management)

- 構内交換機(以下、PBX:Private Branch Exchange)

また主なランニングコストは、以下の通りです。

- 導入したシステムの月額利用料やライセンス費用

- 故障時の保守費用

- システムのバージョンアップ費用

システム費の他にも、コールセンターを運営する上で避けられない固定費が発生します。固定費は、コールセンターの規模に応じて増加します。

- オフィス賃料

- ハードウェア購入費

- 通信費

重要なのは、設備やシステム費を単なる削減対象として見るのではなく投資としてとらえる視点です。最新のCTIやCRMを導入することは、一見するとコストが増加するように見えます。しかし、これらのシステムがオペレーターの対応時間を短縮し、後処理の工数を大幅に削減できれば、結果として人件費という最大のコストを大きく圧縮できます。システム導入を検討する際は、費用対効果を見極めることが大切です。

教育・研修費

コールセンターには教育・研修費もかかります。この費用は、顧客応対の品質を維持・向上させるために継続的に発生するコストです。

主な教育・研修費は、以下の通りです。

- 新人オペレーターに対する初期研修費用

- OJT期間の非効率性にともなうコスト

- 継続的なスキルアップ研修費用

- マニュアル作成・更新費用

教育・研修費を単体で削減しようとすると、オペレーターのスキル不足を招き、応対品質の低下や対応時間が伸び、結果的に人件費の増加につながりかねません。本質的なコスト削減を行うためには、教育・研修の必要工数を削減しつつ、応対品質の均一化・向上を実現することが大切です。

そのために効果的なのが、システム導入です。オペレーターが自分で回答を見つけるためのFAQシステムの導入、新人でも品質を均一に保ち、応対時間を短縮するためのテンプレート機能の活用などが有効になります。コールセンターのコスト削減を成功させるには、教育・研修費を「人」へのコストから「システム」への投資へとシフトさせることが重要です。

コールセンターのコスト削減の主要指標|CPC

1コールあたりにかかる費用(以下、CPC:Cost Per Call)は、コスト削減施策の重要指標です。CPCの改善を行うことで、コールセンターの生産性向上とコスト削減を実現できます。

CPCの定義と算出方法

コールセンターのコスト削減を成功させるには、削減効果を数値で把握する必要があります。そのために重要な指標の一つが、CPCです。CPCは、コールセンターが1件の顧客対応を完了するためにどれだけのコストをかけているかを示す指標で、コールセンターのコスト効率を直接的に測れます。

CPCは、以下の数式で表されます。

CPC = (コールセンターの総運営費用) ÷ (総対応件数)

コールセンターの総運営費用とは、人件費、設備・システム費、教育・研修費など、コールセンターの運営にかかるすべてのコストのことです。コールセンターのコスト効率を正しく測定するためには、総対応件数に電話だけでなく、メール、チャット、SNSなど、全チャネルの問い合わせ件数を含めることが重要です。チャネルを横断した真のコスト効率を測定することにより、どのチャネルのコストが高く、削減の余地があるのかを正確に判断できるようになります。

CPCは月次または四半期など、定期的に算出し、目標値と実績値の差を分析する必要があります。継続的なモニタリングを行い、更なるコスト削減を目指すという改善サイクルを行うことが不可欠です。

CPCに影響を与える主要要素

CPCを効果的に引き下げるためには、コールセンターの総運営コストと総対応件数に影響を与える要素を理解し、対策を講じる必要があります。

コールセンターの総運営コストを抑制するためには、以下の費用が効果に見合っているかを常に検証することが必要です。

- オペレーターの時給

- 新たな人材を確保するための採用費である人件費

- システム費のランニングコスト

また、効率化による対応件数の改善も有効です。以下のような対策を行うことで、CPCは大きく改善されます。

- 一人のオペレーターが1件の対応に費やす工数である平均処理時間(以下、AHT:Average Handling Time)の短縮

- 初回解決率(以下、FCR:First Call Resolution)の向上

また顧客自身が自動応答システム(IVR:Interactive Voice Response)やチャットボットで問題を解決できれば、オペレーターが対応すべき件数を減らすことが可能です。

コールセンターのコスト削減を実現する方法

コスト削減は対応工数の削減と対応品質の均一化のどちらも考慮する必要があります。工数削減だけを推進すると、顧客の不満やクレームにつながり、対応コストが増大する可能性があるためです。まずは、自己解決率向上に直結するシステム導入などから着手し、並行してオペレーターの生産性向上施策を行います。

システム導入

システム導入の目的は、有人対応の件数削減とAHTの短縮です。具体的な投資対効果(ROI:Return On Investment)を事前に検討することが大切になります。

自動音声応答(IVR:Interactive Voice Response)

コールセンターのコスト削減を効率よく、かつ迅速に実現する有効な手段の一つが、IVRシステムの導入です。IVRシステムは、顧客からの電話を自動音声ガイダンスで対応することで、オペレーターが対応する工数を大幅に削減します。

顧客はガイダンスにしたがってダイヤル操作を行うことで、適切なオペレーターに振り分けられます。オペレーター間の無駄な転送や保留時間が減り、AHTを短縮することが可能です。IVRを導入すれば、コールセンターの営業時間外でも、受付や定型的な情報の案内の自動化ができます。これにより、顧客の離脱を防ぎつつ営業時間内のオペレーターへの負担を軽減できます。IVRのメニューに、よくある質問の中で特に問い合わせ頻度の高い項目を組み込んでおくことも有効です。

チャットボット・ボイスボット

IVRと並んでコスト削減に有効なのが、テキストベースのチャットボットと、音声ベースのボイスボットです。これらを導入する最大のメリットは、オペレーターが対応する必要のない問い合わせを自動化し、24時間365日対応を可能にすることにあります。

チャットボット・ボイスボットを導入することで、Webサイトのアクセス数の多いページや、利用頻度の高いFAQから優先的にボットのシナリオを作成し、費用対効果の高い工数削減を行うことが可能です。

問い合わせ自動応対システム

メール対応を複数人で行うコールセンターにおいて、問い合わせ自動応対システムの導入は、コストの大部分を占める人件費を大きく削減する効果があります。「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」のようなメール対応で起こりがちな重複対応や対応漏れをシステム的に防止し、オペレーターの対応工数を削減できます。またステータス管理を行うことで、後処理時間を短縮できる効果もあります。

FAQ・ナレッジベースの整備

FAQやナレッジベースの整備は、顧客の自己解決率とオペレーターのFCRを同時に向上させる、即効性の高い施策です。問い合わせデータの上位を占める問い合わせに焦点を当て、質の高いFAQを優先的に作成することで、問い合わせ件数の削減を実現します。

WebサイトのFAQ改善と導線設計

検索性の高いカテゴリ分けとキーワード検索機能で、Webサイト上のFAQページを改善します。この対策を行うことで、平均滞在時間10秒以内で顧客自身が問題を解決できます。また、FAQで解決できなかった場合の導線を、電話番号やメールフォームへの導線と分離し、自己解決率の測定精度を高めます。

オペレーター向けナレッジの一元化

オペレーターが必要な情報にアクセスしやすくするために、マニュアル、Q&A、過去事例などのナレッジをシステムで集約します。管理者が一元的にナレッジを管理・共有することで、応対品質低下のリスクを最小限にすることもできます。

アウトソーシングの活用

アウトソーシングは、自社のコア業務ではない繁閑の差が大きい業務や、専門性の低い定型業務を切り出すことで固定費を変動費化できます。特に夜間・休日や、キャンペーン期間中の一時的な入電増に柔軟に対応し、自社の人員増強コストの発生を回避することが可能です。

内製と外注のコスト比較

アウトソーシングを検討する際は、費用対効果を考え、具体的なケーススタディで比較する必要があります。内製の場合の総コストと、外注の場合の従量課金モデルまたは月額固定モデルの費用を計算し、人件費の削減が可能かを見極めます。外注の方が費用が削減できるケースが多いですが、品質管理の難易度も考慮することが大切です。

外注先の選定基準と契約形態の検討

外注先を検討する際、料金の安さだけでなく、セキュリティ体制(ISO認証の有無など)やオペレーターの応対品質(モニタリング体制)も考慮する必要があります。コールセンター業務では機密性の高い個人情報を扱うことが多く、さらに応対品質は顧客満足度に直結するためです。契約形態は、入電件数に合わせた柔軟な調整が可能な従量課金型を優先的に検討し、閑散期に無駄な固定費が発生することがないようにすることが必要です。

コールセンターの離職率低下とテレワーク導入によるコスト削減

コールセンターで離職者が出た場合、1名あたり平均50万円〜100万円の採用・教育コストが発生するとされています。一般的にコールセンターの離職率は高いため、離職率を改善することで間接的な人件費削減が可能です。また離職防止策を講じることは人件費削減に留まらず、応対品質の維持・向上にもつながります。

採用・教育コスト

求人広告費や採用担当者の工数といった採用コストは、採用する人数に応じて増加します。離職率を抑制することにより、これらのコストを削減できます。

また、教育コストは初期研修費だけではありません。新人が一人前になるまで(平均3カ月)の、ベテランとの生産性の差から生じる「機会損失」という見えないコストも存在します。この期間の人件費も、本来得られたはずの成果を逃しているという意味で、考慮すべき重要なコストです。

テレワーク導入による設備費の削減

オフィス賃料、光熱費、設備費などの固定費を削減するためには、テレワーク(在宅勤務)の導入も有効です。テレワークを導入することで、勤務地の制約も解消されます。結果として優秀な人材の採用間口が拡大され、採用コストの低減にも寄与します。

コールセンターの顧客満足度を維持してコストを削減する際の注意点

CPCの削減だけを追求し顧客満足度が低下すると、顧客離れによる売上減少という致命的なリスクが発生します。対応品質が均一化できていないと、顧客の不満やクレームにつながるからです。

コスト削減の過程で応対品質が低下していないかを定期的に確認し、顧客満足度とコストのバランスを評価する必要があります。削減施策は、オペレーターの業務負荷軽減を優先的に設計することが大切です。

応対品質の維持・向上

コールセンターで重視すべきは、顧客が同じ問題で再度コールセンターに電話をかけてくる割合を示す再入電率を下げることです。そのため、マニュアル整備やテンプレート化などのAHTを短縮する施策は、回答の質を落とさない範囲で実施する必要があります。

また、新人オペレーターが担当した場合にも品質を確保するため、OJT期間中は熟練SVによるモニタリング率を高くするなど具体的なルールを作り徹底することが大切です。

オペレーターへの配慮

IVRやチャットボットシステムを導入して効率化を行うことにより、残る問い合わせは難易度の高いものになります。オペレーターのモチベーション低下を防ぐためにも、適切なインセンティブや給与、昇進といった評価制度を連動させる必要があります。また目標AHTや目標CPCも現実的な水準に設定し、オペレーターにプレッシャーを与えすぎないように配慮しましょう。

コールセンターのコスト削減には楽楽自動応対(旧メールディーラー)がおすすめ

コールセンターのコスト削減を試みる際、メール対応の工数削減は見過ごされがちですが、メール対応の工数を削減できると大きな効果が見込めます。

メール対応の工数削減には、問い合わせ自動応対システムの「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」が有効です。「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」は、対応工数の削減と対応品質の均一化を行うことができるだけでなく、IVRやチャットボットと併用することで、オペレーターの人件費削減効果を高めることも可能です。

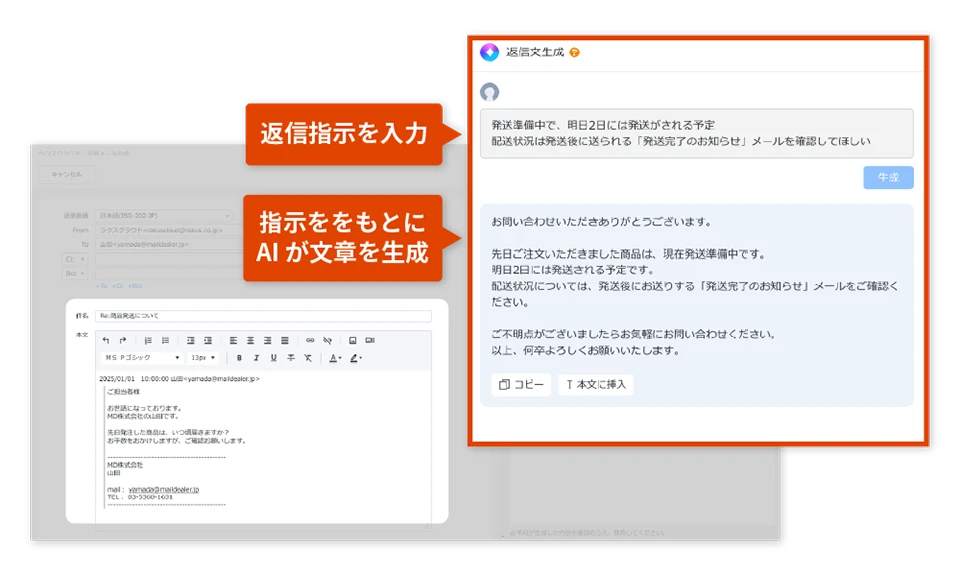

AIでメールの返信文作成を自動化

標準搭載のAI機能で、要点指示をもとに返信文を自動で作成することが可能です。言葉遣いや表現も調整されるため、文章作成に自信のない新入社員の方でも安心して対応でき、ビジネスメール作成の大幅な時間短縮を実現します。

対応状況の共有と担当者設定で対応漏れを防ぐ

対応状況管理機能を利用することで、メールの対応漏れや二重返信を防止できます。メールごとに担当者を明確に設定することで、複数人での二重対応をなくし、オペレーターの無駄な作業時間を削減することが可能です。

まとめ:コスト削減は人件費とCPCにもとづいて戦略的に

本記事では、コールセンターのコスト削減は、人件費とCPCという指標にもとづいて戦略的に実施する必要があることを解説しました。

コールセンターのコスト削減のためのシステム導入は投資対効果が高い施策であり、特にIVRやチャットボット、問い合わせ自動応対システムによる一次対応の自動化が有効です。

メールにおける対応工数と品質を同時に改善する「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」は、オペレーターの負担を軽減し、離職防止にも寄与する間接的なコスト削減効果を生みます。応対品質を維持し、CPCを継続的に改善するための一歩として、17年連続売上シェアNo.1※の実績がある問い合わせ自動応対システムの「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」をぜひご検討ください。

※出典:ITR「ITR Market View:メール/Webマーケティング市場2026」メール処理市場:ベンダー別売上金額推移およびシェア(2009~2025年度予測)

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。