「あの業務は担当者しか分からない」といった情報の属人化は、生産性の低下や教育コスト増大につながる大きな課題です。本記事では、その解決策となる「ナレッジ共有ツール」の基礎知識から導入メリット、自社に合う選び方までを分かりやすく解説します。

さらに、目的別のおすすめツール比較や、導入後に社内へ定着させるコツも紹介します。本記事を読めば、自社の情報共有を改善につながりますので、ぜひご覧ください。

ナレッジ共有ツールとは?

ナレッジ共有ツールとは、社内に溜まっている知識やノウハウ、情報を共有・管理するためのシステムのことです。

ノウハウや情報を共有・管理する機能以外に、文書の管理や情報検索、タスク管理、チームコミュニケーションなど、様々な機能を提供しています。

こうしたツールを活用することで、個々のメンバーが持つノウハウやスキル、経験などが蓄積できるので、社内スキルの平準化や生産性の向上などが期待できます。

では、実際にナレッジ共有ツールの導入を検討する際にはどういった点を意識すべきでしょうか。そこで次のような課題意識を明確にすることが重要です。

- 現在のビジネス環境においてナレッジ共有はなぜ重要なのか

- どのような知識を共有すべきか

- 共有しない場合に起こる具体的なリスクは何か

次に、それぞれの課題について具体的に解説します。

ナレッジ共有の重要性と目的

ナレッジ共有の最終的な目的は業務の属人化をなくし、組織全体の生産性を高めることです。

ナレッジ共有の定義は「従業員一人ひとりが持つ知識やノウハウを組織全体で分かち合い、仕事に活かす仕組み」です。転職などが一般的になり、個人の知識が社外に流出しやすくなった現代では、組織として知識を蓄積することが企業の競争力に直結します。そのため、このナレッジ共有を活かす仕組みが重要になります。

共有すべきナレッジの種類:「形式知」と「暗黙知」

ナレッジ共有を行う際は「形式知」と「暗黙知」の定義を理解しておきましょう。

「暗黙知」とは「優れた営業トークのコツ」など熟練社員が持つ経験や勘といった言葉にしにくい主観的な知識のことです。一方「形式知」は「業務マニュアルや社内規定」など言葉や図で誰にでも伝えられる客観的な知識です。

ナレッジ共有を行うことで、価値が高い一方で個人に留まりがちな「暗黙知」を、誰もが手順を追えば真似できる「形式知」へ変えられます。

ナレッジの共有不足によって起こる問題

ナレッジの共有不足によって起こる問題は多岐にわたります。

例えば「担当者が休むと業務が止まる」「退職時に十分な引き継ぎができない」といった知識の属人化に起因する問題が起こります。

また「新人が入るたびに同じ質問に答えている」「過去の資料を探すのに30分以上かかった」など「形式知」の共有不足は業務の生産性が低下する原因です。

日々の業務で起こり得る問題をナレッジ共有で解決することで、属人化の防止や生産性向上につながります。

ナレッジ共有ツールを導入する4つのメリット

「ナレッジ共有ツール」は、従業員が習得した知識・技術・ノウハウを社内で共有管理するためのツールです。ExcelやWordによるマニュアル作成はナレッジの共有手法として一般的ですが、共有管理が難しいという課題があります。

データを蓄積するとファイルが重たくなり、作業効率の悪化やデータ破損のリスクが高まり、長期的なナレッジ共有には不適当です。

近年では情報通信技術(ICT:Information and Communication Technology)を活用したナレッジ共有に特化したツールが数多くリリースされており、効率的にナレッジを共有管理できるだけでなく、長期的なデータ蓄積に耐えうる容量を完備しています。

ここからは、ナレッジ共有ツールの主な機能とそのメリットについて詳しくご紹介します。

メリット1:業務の属人化を解消し、品質を標準化する

ナレッジ共有ツールの活用で、業務の属人化を解消し品質の標準化につながります。担当者ごとの仕事の質のばらつきが減ることで、安定したサービスを提供できるようになるためです。

この「属人化」が特に深刻な問題となりやすいのが、日々の「メール対応」です。ベテラン社員の知識や過去の優れた対応履歴が個人の受信トレイに眠っていては、組織の資産として有効に活用できません。

こうしたメール対応特有の課題を解決するために開発されたのが、メール共有・管理システム「メールディーラー」です。

チームのメール対応状況を「見える化」することで対応漏れを防ぐだけでなく、優れた返信文を共有できる「テンプレート機能」が搭載されています。

さらに、AIがチームのナレッジを学習し、返信案を生成する「自動生成」機能を搭載しており、担当者個人の記憶やスキルに依存していた業務の属人化を解消し、組織として適切な回答を提供できる体制を構築します。(2025年10月リリース予定)

その結果、新人でもハイパフォーマー同様の対応ができるなど、組織全体の対応品質の安定につながります。

メリット2:生産性を向上させ、業務を効率化する

ナレッジ共有ツールは、生産性の向上と業務効率化を可能にします。必要な情報や資料を検索機能で即座に見つけられるため「資料探し」や「担当者への質問と回答待ち」といった無駄な時間を減らせるからです。

その結果、同じような仕事をゼロから始める手間を省き、より重要な業務に集中できる時間を生み出せます。

メリット3:人材育成のコストと時間を削減する

ナレッジ共有ツールによって整理されたナレッジは、人材育成のコストと時間を削減します。ナレッジを活用することで、自分で調べて疑問を解決できる文化を育てられるからです。

その結果、先輩社員がOJT(On the Job Training)にかける時間を減らしチーム全体の業務を円滑に進められるようになります。

メリット4:従業員のエンゲージメントを高める

ナレッジ共有ツールの導入で、従業員のエンゲージメントを高められます。必要な情報にいつでもアクセスできることで、仕事の疑問をすぐに解決できる環境が整うからです。

その結果、従業員の「分からない」というストレスが軽くなります。さらに、自身の知識や経験が他の人の役に立つという実感は、仕事への貢献意欲やチームへの愛着を高める効果があります。

【タイプ別】おすすめのナレッジ共有ツール20選

ここからは、20のナレッジ共有ツールの機能と特徴を詳しくご紹介します。

ニーズに合った候補を素早く見つけられるよう「多機能型」「シンプル型」「特化型」という3つの分かりやすいタイプに分類しました。

機能が豊富なオールインワンタイプ

まずは、ドキュメント作成やタスク管理、データベースなど多彩な機能を一つのツールにまとめているタイプを紹介します。

全社で使う情報基盤を整えたい企業や、複数のツールを一つに集約したい企業におすすめです。

Confluence(Atlassian)

出所:Confluence公式Webサイト

Confluenceはミーティング議事録からプロジェクト計画書、製品要件書まであらゆるコンテンツを作成できるサービスです。 ワークスペースではチーム同士が情報共有と共同作業を行うことが可能で、データ共有とコミュニケーションを効率化できます。

また、SNS機能ではチーム間の発言を促し、ナレッジ共有へのハードルを下げられます。テキストの共有のみならず、画像や動画などの添付も可能です。各クラウドストレージプラットフォームと連携を実現しているため、共有したナレッジを一元管理するのに効果的です。

導入費用は10ユーザーまで無料で、有料プランは1ユーザーあたり月額1,000円程度からです。(2025年9月現在)

Notion(Notion Labs, Inc.)

出所:Notion公式Webサイト

Notionは、ドキュメント作成やタスク管理、データベース機能などを一つのプラットフォームに統合した、多機能なナレッジ共有ツールです。柔軟性とカスタマイズ性が強みで、チームのワークフローや必要な情報を自由に組み合わせて管理できます。

テンプレート機能も充実しており、会議ノート、プロジェクトプラン、業務手順書など、様々な用途に応じたテンプレートをすぐに利用できます。

導入費用は、無料プランと1ユーザーあたり月額1,000円程度からの有料プランがあります。(2025年9月現在)

Zendesk(Zendesk Inc.)

出所:Zendesk公式Webサイト

Zendeskは、様々なチャネルでの問い合わせを効率的に管理・共有し、顧客満足度の向上に貢献するカスタマーサポートツールです。

カスタマーサポート業務の効率化や成果向上に寄与する様々な機能を提供しています。FAQ機能も提供しているので、社内のノウハウやナレッジをまとめて、ナレッジ共有の手段として利用することも可能です。

導入費用は、1ユーザーあたり月額2,000円程度からです。(2025年9月現在)

Freshdesk(OrangeOne株式会社)

出所:Freshdesk公式Webサイト

Freshdeskは、国内外で活用されているヘルプデスクツールです。

チケットシステムを導入しており、顧客からの問い合わせを効率的に管理し、担当者間でのスムーズな情報共有を実現します。また、FAQやナレッジベースの作成も簡単に行えるので、よくある問い合わせへの対応をマニュアル化しておくなど、ナレッジ共有ツールとしても利用可能です。

導入費用は、無料プランと、1ユーザーあたり月額2,200円からの有料プランがあります。(2025年9月現在)

Lark(Lark Japan株式会社)

出所:Lark公式Webサイト

Larkは、多様な機能を提供しているコミュニケーションツールです。チャット機能やビデオ会議機能、カレンダー機能に加えて、ドキュメントの共同編集機能も提供しており、メンバー同士でリアルタイムに情報を共有できます。

また、タスク管理やプロジェクト管理といった管理機能も豊富で、メンバーの稼働状況やプロジェクトの進捗管理にも活用できます。

導入費用は、50ユーザーまで無料で、有料プランは1ユーザーあたり月額1,000円程度からです。(2025年9月現在)

kintone(Cybozu)

出所:kintone公式Webサイト

kintoneは、プログラミングの知識がなくても、ノーコードで業務のシステム化や効率化を実現するアプリがつくれるクラウドサービスです。

カスタマイズ性が高く、業務に応じたアプリケーションをドラッグ&ドロップで簡単に作成できます。データベース機能を中心に、タスク管理やプロジェクト管理、ドキュメント共有など、様々な業務に対応できます。また、他のシステムとの連携機能も充実しており、情報の一元管理と業務の効率化を実現します。

導入費用は、初期費用が0円で、有料プランは月額10,000円からです。(2025年9月現在)

Mazrica Sales(株式会社マツリカ / Mazrica Inc.)

出所:Mazrica Sales公式Webサイト

Mazrica Salesは、営業に関わるあらゆる情報を一元管理し、蓄積された情報を有効活用するための営業支援システムです。

顧客情報や商談の進捗状況をリアルタイムで共有できるため、チーム全体での情報共有が容易になります。また、Mazrica SalesにはAIを活用した分析機能があり、営業活動の改善ポイントや成功パターンを提供してくれます。これにより、営業チーム全体のパフォーマンスを向上させ、効率的な営業活動が実現できます。

導入費用は、初期費用が0円で、有料プランは1ユーザーあたり月額5,500円からです。(2025年9月現在)

Google Workspace(Google LLC)

出所:Google Workspace公式Webサイト

Google Workspaceは、Googleが提供するワークスペースです。

Googleドライブを活用したファイルの保存・共有、Googleドキュメントやスプレッドシートを利用した記録・共有が可能なので、ナレッジ共有ツールとしても活用できます。また、高度な検索機能も備えており、必要な情報を迅速に見つけ出すことが可能です。

導入費用は、個人利用が無料で、ビジネス向けの有料プランは1ユーザーあたり月額800円程度からです。(2025年9月現在)

Microsoft 365(日本マイクロソフト株式会社)

出所:Microsoft 365公式Webサイト

Microsoft365は、Microsoftが提供するサブスクリプションサービスです。WordやExcel、PowerPoint、Outlook、Teamsなど、ビジネスに欠かせないアプリケーションを活用できます。

特にMicrosoftTeamsは、チャット機能やビデオ会議機能、ファイルの共同編集機能を一体化しており、チーム全体でのナレッジ共有やコミュニケーションの劇的な改善が可能です。また、各アプリケーション間の連携がスムーズで、データの一元管理や業務プロセスの効率化を実現します。

導入費用は、1ユーザーあたり月額1,000円程度から有料プランがあります。(2025年9月現在)

シンプルで使いやすさ重視のタイプ

次に、ITツールの操作に不慣れな従業員でも直感的に使える、シンプルな画面デザインを特徴とするタイプを紹介します。

ツールを全社に定着させることを優先したい企業や、まずは手軽に情報共有を始めたい部署での導入におすすめです。

esa(合同会社esa)

出所:esa公式Webサイト

esaは「情報を育てる」という視点で作られた情報共有サービスです。特徴的なMarkdown方法での入力は見慣れないかもしれませんが、入力補助機能を活用することによって、後々検索しやすい文章を簡単に作成できます。

また、すぐに情報共有したい情報に関しては「WIP(書き途中)」として不完全なバージョンでの公開が可能です。

導入費用は、1ユーザーあたり月額500円の有料プランに加え、2カ月の無料トライアルがあります。(2025年9月現在)

Kibela(株式会社ビットジャーニー)

出所:Kibela公式Webサイト

Kibelaは、社内のコミュニケーションを活発化し、個人の発信を組織の力にするツールです。 誰でも簡単に利用できるよう、洗練されたUIが採用されていて、Webサイトを利用する感覚でナレッジを共有できます。

また利用者の相互コミュニケーションを活発化させる仕組みが導入されている点も特徴的です。部署ごとに情報へのアクセス権限を設定することも可能で、セキュリティ管理も充実しています。

導入費用は、5ユーザーまで無料で、有料プランは1ユーザーあたり月額500円程度からです。(2025年9月現在)

Qiita Team(Qiita株式会社)

出所:Qiita Team公式Webサイト

Qiita Teamは、誰でも簡単に読みやすい記事を書くことができる社内向け情報共有サービスです。

情報共有に必要な機能に絞ったシンプルなサービスなので、誰でも簡単に利用でき、社内のナレッジ共有を促進します。投稿した記事に対するコメント機能や評価機能も備えており、チームのエンゲージメントを高めることも可能です。

導入費用は、有料プランは1ユーザーあたり月額500円程度からで、無料トライアルがあります。(2025年9月現在)

Docbase(株式会社クレイ)

出所:Docbase公式Webサイト

Docbaseは、誰でも簡単に作成、編集、共有できて、ファイルサーバーや社内wikiの代わりとなるナレッジ管理ツールです。

マークダウンとリッチテキストどちらも利用できるエディタを提供しており、誰でも簡単にドキュメントを作成できます。また、ドキュメントの作成は複数人で同時編集が可能なので、マニュアル作成だけでなく議事録の作成などにも活用できます。

導入費用は、30日の無料トライアルがあり、有料プランは1ユーザーあたり月額500円程度からです。(2025年9月現在)

shouin+(ピーシーフェーズ株式会社)

出所:shouin+公式Webサイト

shouin+は、ドキュメントだけでなく動画などのコンテンツも社内で共有ができるクラウド型e-learningサービスです。

教育機関や企業の研修プログラムとしての利用に適しており、教材の作成や学習進捗の管理など、教育に必要な機能が豊富に揃っています。メンバーの学習履歴を一元管理し、進捗状況を可視化することで、効果的な学習支援を行うことができます。これにより、組織内の知識レベルを全体的に向上させられます。

導入費用は、30日の無料トライアルがあり、有料プランは問い合わせが必要です。(2025年9月現在)

特定業務やファイル形式に特化したタイプ

最後は、メール業務や社内Q&A、営業支援、動画マニュアル共有など、特定の目的や仕事の課題解決に特化した機能を持つタイプを紹介します。

特定の部署の仕事の効率をピンポイントで改善したい場合におすすめです。

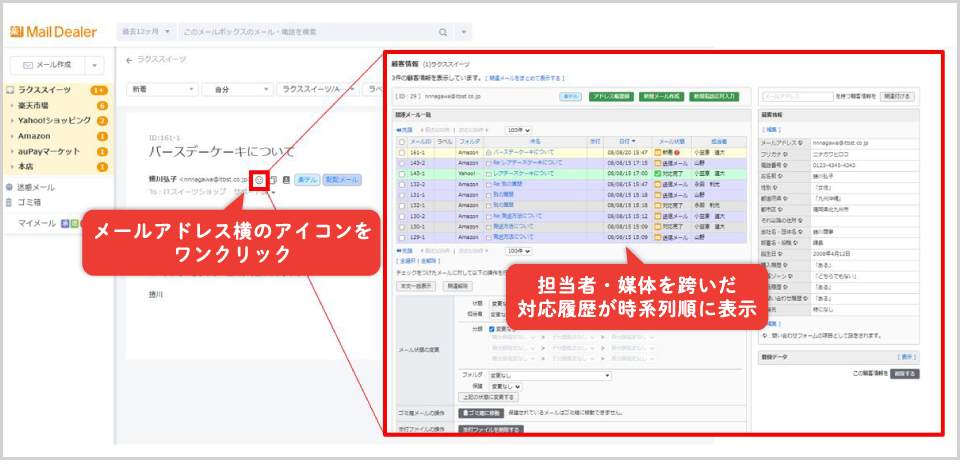

メールディーラー(株式会社ラクス)

出所:メールディーラー公式Webサイト

「メールディーラー」は、チーム全員のメールの対応状況を見える化し、返信漏れや二重返信を防止するメール共有・管理システムです。

また、AI活用によって、問い合わせ業務の効率化が実現できます。例えば、メールのやり取りでたまったナレッジをFAQからAIが回答を「自動生成」する機能が搭載予定です。(2025年10月)これにより、ナレッジ共有だけにとどまらず、メール業務を効率化することができます。

導入費用は、問い合わせが必要ですが、無料トライアルがあります。

NotePM(株式会社プロジェクト・モード)

出所:NotePM公式Webサイト

NotePMは、業務マニュアル・ノウハウ・議事録などの情報を、クラウド上で管理できるツールです。

全文検索機能のほか、階層化によるフォルダ管理やオンライン上で簡単に文章を作成できるテキストエディタや高機能な文章テンプレートがあります。

さらに、自動更新に対応したバージョン管理、そして参照専用・ゲスト権限・グループといった柔軟なアクセス権限の付与など、ナレッジ共有を推進する様々な機能も備えています。

導入費用は、30日の無料トライアルがあり、有料プランは8ユーザー月額5,000円程度からです。(2025年9月現在)

Teachme Biz(株式会社スタディスト)

出所:Teachme Biz公式Webサイト

Teachme Bizは、ナレッジ情報の作成・共有・管理を簡単かつシンプルに実現できるツールです。Teachme Bizの特徴である「多彩なトレーニング機能」は、業務マニュアルを学習教材として活用できます。

受講の進捗を可視化してリアルタイムで確認できるため、ばらつきを無くして教育の標準化も可能です。その他にも、多人数・多拠点へのオペレーション変更の連絡も、タスク配信機能を活用することで漏れなく伝達できます。

また、ユーザーごとに権限設定できるので、セキュリティに優れている点も魅力です。

導入費用は、無料トライアルがあり、有料プランは月額59,800円です。(2025年9月現在)

Qast(any株式会社)

出所:Qast公式Webサイト

Qastは、組織に埋もれる個人の知識や経験を引き出し、企業のナレッジマネジメントを成功に導くクラウドサービスです。

画面の見やすさや操作性に優れており、誰でも簡単に使いこなすことができます。また、Qastには質問と回答の履歴を残す機能があり、過去のQ&Aを参照することで迅速に問題解決が可能です。さらに、タグ機能やフォルダ機能を用いてナレッジを整理でき、多岐にわたる情報を効率よく管理できます。

導入費用は、公式サイトに明記がないため、問い合わせが必要です。(2025年9月現在)

flouu(プライズ株式会社)

出所:flouu公式Webサイト

flouuは、社内に散在した情報を集約し、効果的なナレッジマネジメントを実現するクラウド情報共有ツールです。

シンプルなデザインで誰でも簡単に利用でき、記事投稿やタスク管理、カレンダー連携など、業務に必要なあらゆる機能を提供します。また、リアルタイムでファイルの同時編集ができるだけでなく、コメント機能もあるので、メンバー間のコミュニケーションを円滑に保つことができます。これにより、情報の共有と業務の効率化の実現が可能です。

導入費用は、1ユーザーあたり月額600円程度の有料プランで、14日間の無料トライアルがあります。(2025年9月現在)

Helpfeel Cosense(株式会社Helpfeel)

出所:Helpfeel Cosense公式Webサイト

Helpfeel Cosenseは、メモ帳のような手軽な書き心地と充実した分析レポートにより、組織にドキュメント文化を定着させナレッジの共有を促すことができるツールです。検索性に優れており、10万ページ以上の膨大なドキュメント量であっても、誰でも簡単に必要な情報をすぐに見つけることができます。

また、ナレッジ作成に関する行動分析レポート機能を提供しており、ナレッジ共有することへのモチベーションを向上させ、ナレッジ共有を組織文化として定着させることが可能です。

導入費用は、個人や非営利での利用は無料で、有料プランは1ユーザーあたり月額1,100円からです。(2025年9月現在)

失敗しないナレッジ共有ツールの選び方5つのポイント

自社に合ったナレッジ共有ツールを的確に選ぶことで、導入後の失敗を避けられます。

ナレッジ共有ツールの選定プロセスを5つのポイントに分解し、目的設定からユーザビリティや機能性、セキュリティに至るまで、確認すべき項目を具体的に解説します。

ポイント1:導入目的が明確になっているか

ナレッジ共有ツールを探し始める前に導入目的が明確になっているか確認しましょう。具体的な目的を立てることで、必要な機能の優先順位が明確になり、多機能すぎて使いこなせないツールや機能が足りないツールを選んでしまう失敗を防げます。

例えば「営業部門の」「提案資料作成業務」を「資料を探す時間を半減させ、資料作成の時間を30%短縮する」といったように「誰の」「どの業務」を「どう改善したいか」を具体的に言語化することが重要です。

ポイント2:誰でも直感的に使える操作性か

ナレッジ共有ツールは誰でも直感的に使える操作性があるかが重要です。ツールの無料トライアル期間中に、ITツールに不慣れな従業員や多忙な管理職を含む複数名で実際に触ってもらい「情報の投稿」「検索」「閲覧」といった基本操作が説明なしでできるかを確認しましょう。

全従業員が使うツールだからこそ、ITスキルに関わらず誰もが迷わず使えるシンプルな操作性が欠かせません。

ポイント3:必要な機能は揃っているか

ナレッジ共有ツールに必要な機能が揃っているか確認しましょう。情報共有機能だけでなく、タスク管理機能や検索機能、アクセス権限管理機能など様々な機能があります。

またツールによって、情報共有だけでなくタスク管理が得意なものや、コミュニケーションを円滑にするサービスなど特徴も様々です。自社の特性に合った機能を持つツールを選ぶことで、効果的に業務を改善できます。

ポイント4:どのような情報・データを共有できるか

ナレッジ共有ツールが「どのような情報・データを共有できるのか」を確認することも重要です。例えば、文書や表計算ファイル、画像、動画など、扱うデータ形式は多岐にわたります。

また、セキュリティの観点からも、機密情報や個人情報の取り扱いが適切に行えるかを確認する必要があります。さらに、他の業務ツール(メールやカレンダー、チャットツールなど)との連携がスムーズに行えるかどうかも確認することで、情報共有だけでなく、業務効率も最大限に高めることができます。

ポイント5:セキュリティ対策は万全か

ナレッジ共有ツールの「セキュリティ対策は万全か」は重要です。IPアドレスによるアクセス制限や二段階認証、ユーザーごとの細かいアクセス権限設定など、自社のセキュリティルールに合う機能があるかを確認しましょう。

その際に、国際的なセキュリティ規格「ISO 27001 (ISMS)」などを取得しているツールは、信頼性を判断する一つの材料になります。会社の重要な情報や個人情報を扱うため、万全なセキュリティ対策を取ることで情報漏洩などのリスクを軽減できます。

ナレッジ共有を社内に定着させる3つのコツ

ナレッジ共有ツール導入後は社内に定着させることが成功の鍵になります。多くの企業がつまずく「導入したものの使われない」という課題を解決するため、情報共有を文化として根付かせるための実践的な3つのコツを解説します。

投稿のハードルを下げる仕組みを作る

まずは、ナレッジを投稿するハードルを下げる仕組みを作りましょう。最初から完璧な内容を求めず「まずは下書きで共有OK」「一言メモでも歓迎」といった、誰もが気軽に投稿できる雰囲気をつくることが重要です。

また、会議の議事録や週次の報告書など、普段の仕事で必ず作る書類の置き場所をツールに統一することで、ナレッジ共有ツールの利用の習慣につながります。

推進担当者を決めて利用を後押しする

次に、部署ごとにナレッジ共有ツールの利用を広める「推進担当者」を決めます。「新入社員への使い方説明」や「月1回の便利な使い方共有」といった利用拡大につながる取り組みでツールの有効性の周知が重要です。

さらに、推進担当者が率先して有益な情報を投稿し、コメントや「いいね」で他のメンバーの投稿を盛り上げることで、ツールを使いやすい雰囲気を作り出せます。

ナレッジ共有への貢献を評価する

最後は、ナレッジ共有への貢献をしっかり評価しましょう。有益な情報を共有した従業員や、他のメンバーの質問に積極的に答えた従業員を、朝礼や社内報で紹介するといった「ありがとう」を見える化する仕組みが重要です。

給与やボーナスといった報酬だけでなく、こうしたポジティブな言葉かけの積み重ねが、組織全体で情報共有を大切にする文化を育むことにつながります。

まとめ:メールディーラーで実現する、メール対応のナレッジ共有と業務効率化

ナレッジ共有ツールの導入で、従業員が習得した知識・技術・ノウハウを社内で共有が可能になります。そのためには、ナレッジ共有の重要性や自社に合ったツールの選び方、導入後の運用が重要です。

そのプロセスの結果、業務の属人化をなくし、組織全体の生産性を高めることにつながります。特に「チームでのメール対応」は多くの企業で日常的に行われているにも関わらず、属人化しやすい傾向があります。

その解決策としてメール共有・管理ツールの「メールディーラー」は有効です。そこで「メールディーラー」がチームの課題をどのように解決し、どのようなメリットをもたらすのかを紹介します。

メールに含まれるナレッジを共有できる

メールは単なる連絡ツールではなく、様々なナレッジを含んでいます。メール対応の履歴を共有管理することで、顧客対応事例や顧客情報、メールの書き方やマナーなど顧客対応に関する様々なナレッジを共有できます。

- 顧客対応事例としてノウハウを蓄積できる。

- 新人が先輩社員の送信メールを見て、メールマナーを自己学習できる。

- 担当外の顧客でも状況把握できるため、担当者不在時の代理応答がスムーズになる。

- 異動や退職時による引継ぎが楽になる。

- 対応進捗管理による返信漏れや遅れが無くなる。

- 企業全体に届くメールを分析することで、マーケティングや営業に生かせる。

チームのメール対応課題を解決する「メールディーラー」

出所:メールディーラー公式Webサイト

株式会社ラクスの提供する「メールディーラー」は、クラウド型のメール共有・管理ツールです。クラウド上に置かれた受信トレイを担当者全員で共有してメール対応を行うので、常にリアルタイムな情報共有が可能です。

社内Q&A機能

メールディーラーの「社内Q&A機能」では、メール対応業務で発生する問題とその対応方法をナレッジとして蓄積できます。別システムでQ&Aを管理する必要なく、メールディーラー上で完結するので作業効率が改善するでしょう。

対応履歴機能

メールディーラーの対応履歴機能の画面イメージ

「対応履歴機能」では、メール画面で送信元のメールアドレスをクリックすると、送信者との過去のやりとりが一覧表示されます。受信メール・送信メール・電話応対メモ・チャットなどすべての対応履歴が時系列で一覧表示されるので、顧客対応の事例として簡単に参照できます。

AI機能で「返信作成の高速化」と「品質の均一化」を実現

「メールディーラー」にはAI機能が搭載されており、業務効率と対応品質の向上に効果を発揮しています。

優先すべきメールをAIが判別して通知する「リスク検知」や、要点指示だけでAIが自然なビジネスメールを作成する「カスタム生成」といった機能があります。

この機能により、新人でも経験豊富な担当者のような品質の高いメールを迅速に作成できるようになり、教育コストの削減と顧客満足度の向上につながります。

メール対応を「資産」に変え、チームの成長を加速させませんか?

「メールディーラー」はメール業務を共有・管理することで、チームの成長とビジネスチャンスの拡大に貢献するツールです。例えば、誰がどのメールを担当しているかが明確になるため、「対応漏れ」や「返信の遅れ」を防ぎ、大切なビジネスチャンスを逃しません。

さらに、ベテラン担当者の優れた対応履歴がチームの共有財産(ナレッジ)となり、新人のように経験が浅い人材のサポートができ、対応品質を保つことができます。

これにより、チーム全体の対応力が底上げされ、顧客満足度の向上にもつながります。ぜひ「メールディーラー」の導入をご検討ください。

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。