ビジネスメールにおいて「最低限のマナーを守る」ことはとても重要です。

本文はもちろんですが、件名や宛名、書き出しの挨拶文なども、最低限のマナーを逸脱してしまうと相手の心象を害してしまう恐れがあり、最悪のケースだと利益損失につながる可能性もあります。

この記事では、相手から「礼儀知らず」だと思われないための5つのメール対応マナーを、例付きでご紹介いたします。

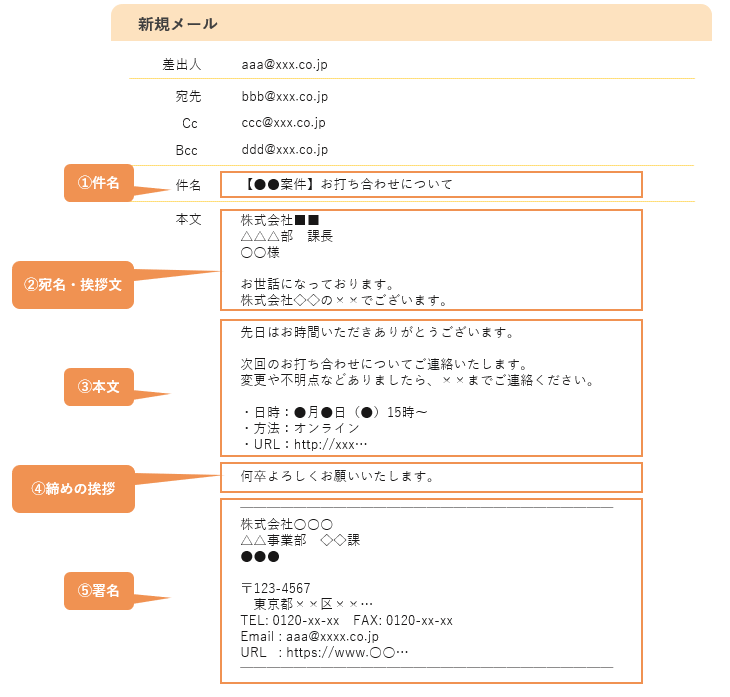

ビジネスメールの5つのマナー【例付き】

ここでは、ビジネスメールの書き方やマナーについて、5つ例付きでご紹介します。

1.件名は用件が分かるように書く

まず、「件名」は用件が分かるように且つ簡潔に書きましょう。

件名は最初に目につくもので、大量の受信メールの中でメールの整理を行うにはまず、件名を見てどのような用件のメールかを判断することが多いでしょう。

件名に用件が書いていなかったり必要ない情報が書いていたりすると、対応を後回しにされてしまう可能性もあります。

目安として、15~20字程度で用件がわかるように簡潔に書くことを心がけましょう。

件名の例

- ○月○日のお打ち合わせについて

- 担当変更と後任ご挨拶のご連絡/△△(会社名)××(担当名)

- 【確認依頼】パッケージデザインについて

- 【◇◇様】●●案件についてお伺い

2.宛名と挨拶文は冒頭に必ず入れる

2つ目は、「宛名」と「挨拶文」は本文の冒頭に必ず入れましょう。

見知った相手で何度もメールをやりとりしていたとしても、宛名と挨拶文は省略せずに必ず入れるのがビジネスメールのマナーです。

宛名は、【会社名+部署名+役職+氏名+「様」】で書くのが一般的です。

ただし、複数の宛名を書く場合は見づらくなるため役職を省略するなど、失礼のない範囲で工夫しましょう。

挨拶文では、自分の名前を必ず名乗るようにしましょう。

また、相手との連絡頻度に合わせ、挨拶文を使いわける必要があります。

【初めて連絡する相手・よく連絡する相手・久しぶりに連絡する相手】でそれぞれ定型文を用意しておくと便利です。

以下で、宛名と挨拶文それぞれの例をご紹介します。

役職有無での宛名の例

▼役職なしの場合

〇〇〇〇様

▼役職ありの場合

株式会社△△

第一営業部 課長

〇〇〇〇様

【パターン2】

株式会社△△

第一営業部 〇〇課長

複数人での宛名の例

株式会社△△ 第一営業部

〇〇様

◇◇様

【パターン2】

株式会社△△ 第一営業部

〇〇様、◇◇様

挨拶文の例

▼初めて連絡する相手の場合

- 初めてメールをお送りします。〇〇株式会社の××と申します。

- 突然のご連絡、失礼いたします。〇〇株式会社の××と申します。

- ◇◇様からのご紹介でメールさせていただきました。〇〇株式会社の××と申します。

▼よく連絡する相手の場合

- お世話になっております。〇〇株式会社の××でございます。

- いつもお世話になっております。〇〇株式会社の××でございます。

▼久しぶりに連絡する相手の場合

- 大変ご無沙汰しております。〇〇株式会社の××でございます。

- 長らくご無沙汰しております。〇〇株式会社の××でございます。

3.本文は相手の読みやすさを考える

3つ目は、「本文」は相手の読みやすさに配慮した書き方にすることです。

具体的に意識するポイントは以下の通りです。

- 用件は明確かつ簡潔にまとめる

- 箇条書きにすべき事柄は箇条書きにする

- 改行や空白の行を適宜入れる

以下では、良い例と悪い例で比較してご紹介します。

本文の良い例

ご参加される方は以下をご確認の上、締切日までにご一報頂きたく存じます。

- 開催日時:〇月〇日(金)15:00~15:40

- 開催方法:Zoomを使用して行います。

- 締切日 :〇月〇日(金)17:00まで

- 連絡先 :△△@×××.co.jp

本文の悪い例

4.締めの挨拶を文末に入れる

4つ目は、締めの挨拶を文末に入れることです。

用件だけのメールでは失礼な印象を与えかねません。

メールを送る相手との関係性や、メールの内容に合わせて締めの挨拶を入れましょう。

以下では、「普段使いの挨拶」と「より丁寧な挨拶」に分けて締めの挨拶の例をご紹介します。

締めの挨拶の例

▼普段使いの挨拶

- 何卒よろしくお願いいたします。

- 引き続きよろしくお願い致します。

- 今後ともよろしくお願い申し上げます。

▼より丁寧な挨拶

- 今後ともご指導を賜りますようお願い申し上げます。

- 今後も変わらぬご厚誼を賜りますようお願い申し上げます。

5.署名を最後に入れる

5つ目は、署名(自分の名前など)を最後に入れるというポイントです。

何度もやり取りのある相手であっても、メールの末尾には自分の名前などの署名を毎回記載するのが、ビジネスの基本的なマナーです。

ビジネス利用されているメールソフトの大半は、あらかじめ登録した署名をテンプレートとして入力できる機能が搭載されています。

署名の書き方は所属組織のルールに則りますが、読みやすさや印象を高めるために記号を活用したデザインを施す方法が一般的です。

以下で一般的な署名の例をご紹介します。

署名の例

株式会社○○○

△△事業部 ◇◇課

●●●(名前)

〒123-4567

××県××市×××…(会社所在地)

TEL: xx-xx-xx FAX: xx-xx-xx

Email : aaa@xxxx.co.jp

URL : https://www.xxx…

ビジネスメールで失敗しないための注意点

ビジネスメールのマナーに反した失礼なメールを送ってしまった場合、最悪のケースだと会社の利益損失にもつながりかねません。

そういった事態を未然に防ぐための対策を行うことが最も重要です。

ここでは、具体的な対策方法をご紹介していきます。

メール送信前の確認ルールを決める

メールの送信前に必ず確認する項目をあらかじめ決めておくことで、忙しい時や急ぎの対応でのうっかりミスを防止することができます。

特に、ビジネスメールのマナーとして誤りがないか確認すべき項目は以下の通りです。

- 宛先:ToやCcアドレスが合っているか

- 件名:用件が簡潔にまとめられているか

- 宛名:宛名の記入が漏れていないか、宛先と宛名が間違っていないか

- 本文:わかりやすい文章になっているか、テンプレートを利用する場合は挨拶文や署名など修正漏れがないか

メールソフトによっては送信後の取り消し設定も可能です。あわせて設定しておくことで、ミスを未然に防ぐことができます。

設定方法は以下の記事をご参照ください。

Wチェック体制を作る

どんなに気を付けていても、人的ミスは起こるものです。

第三者にWチェックをしてもらうことで、自分では気付けなかったミスに気付いてもらえるということがあります。

また、気付かずマナーに反したメールを送っていた場合や回答が間違っていた場合などにも気付くことができます。

対応者の習熟度に応じてWチェックのフローを決めておくとスムーズです。

特に新入社員は、敬語の使い方や相手に伝わる文章が作れているか、そもそも回答が間違っていないかなど、上司が確認してからメール送信する体制に整えたほうが安心です。

誤送信対策機能付きシステムを導入する

ここまでご紹介した対策方法で、ある程度のミスは防ぐことができますが完全に無くすことは難しく、またチェック作業において手間がかかってしまうという課題もあります。

そこでおすすめなのが、誤送信を防止する機能が付いているシステムです。

今回は、複数人の問い合わせやメール対応に特化したメール共有システムの中から、特に誤送信対策機能が豊富な「メールディーラー」についてご紹介します。

メール共有システムについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご参照ください。

ミスや誤送信を防止するならメール共有システム「メールディーラー」

複数人でのメールや問い合わせ対応を効率化するメール共有システム「メールディーラー」はミスや誤送信を防止するための機能を多数有しています。その中でも代表的な機能を3つご紹介します。

- 送信内容チェック:送信前のセルフチェックを義務化。

- 承認・申請:メール内容のWチェックをメールディーラー上で完結。申請・承認者やフローを細かく設定することも可。

- 宛名確認:メールに記載した宛名を送信前に自動でチェック。

メールディーラーについて詳しく知りたい方向けに、機能や解決できる課題がわかる製品資料をプレゼントしています。ぜひダウンロードしてみてください。

ビジネスメールでは最低限のマナーを守ろう

ビジネスメールにおいて、最低限のマナーを守ったメールを心がけることはとても大切です。

今回ご紹介したビジネスメールの5つのマナーは以下の通りです。

また、そもそも失礼なメールを送ってしまう事態を防ぐために、未然の対策をしっかり行いましょう。

より確実にメール誤送信対策を行うなら、メール共有システムの導入が最もおすすめです。ぜひご検討してみてください。

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。