「増え続ける問い合わせへの対応」「オペレーターの負担軽減」「対応品質の均一化」は、多くのコールセンターが直面する課題です。

その有効な解決策である「チャットボット」について、本記事では導入によるメリットから、自社に合ったツールの選び方や主要12サービスの費用比較、具体的な成功事例までを解説します。

本記事を通じて、顧客満足度向上と業務効率化を両立させるための具体的な方法を学べます。

コールセンターにおけるチャットボットとは?

チャットボットとは「テキストで自動会話を行うプログラム」です。

そのため、コールセンターにおけるチャットボットの主な役割は、問い合わせ対応の自動化です。

コールセンターでは、人手不足や問い合わせ内容の多様化といった課題を多く抱えています。その課題の解決策として、チャットボットの導入が重要視されています。

チャットボットの主な役割

コールセンターでチャットボットが担う役割は次の3つです。

- 定型的な質問への即時回答

- 例:「パスワードを忘れたときはどうすればいいですか?」

→自動応答で「ログイン画面の『パスワードをお忘れですか?』から再設定できます」と即時回答する。

- 例:「パスワードを忘れたときはどうすればいいですか?」

- 24時間対応の一次窓口

- 例:夜中に「商品の配送状況を確認したい」という問い合わせが来た場合

→チャットボットが一次対応として「配送番号を入力してください」と案内し、追跡ページへのリンクを提示する。

- 例:夜中に「商品の配送状況を確認したい」という問い合わせが来た場合

- オペレーターへの問い合わせ振り分け(トリアージ)

- 例:顧客が「請求金額に誤りがある」と入力

→ボットが「請求関連」と判定し、経理担当のオペレーターに振り分ける。

→「配送遅延」と入力された場合は、物流担当のオペレーターへつなげる。

- 例:顧客が「請求金額に誤りがある」と入力

チャットボットが業務のサポートを行うことで、コールセンター全体の生産性が向上します。

コールセンターにチャットボットを導入する4つのメリット

コールセンターにチャットボットを導入する4つの具体的なメリットの紹介です。

メリット1. オペレーターの業務負担を軽減する

コールセンターの現場で発生するおもな課題に「同じ質問の繰り返し」があります。定型的な質問の繰り返しは「またこの質問か…」とオペレーターがストレスを感じる原因になる場合があります。

チャットボットの導入によって、問い合わせを自動化することで、オペレーターの心理的負担を軽減し、より専門性の高い業務への集中が可能です。

また、人事的な観点からも、業務負担の軽減により従業員満足度の向上や離職率の低下に貢献できます。

メリット2. 24時間365日の問い合わせ対応を実現する

顧客のなかには、企業の営業時間外に「今すぐ解決したい」という緊急の問い合わせを行いたい人もいます。

そのニーズに対して、チャットボットの導入による24時間365日の対応を実現することで、顧客満足度の向上につながります。

さらに、ビジネスの観点からも常に対応ができることで「機会損失の防止」や「企業の信頼性向上」といったメリットが生まれます。

メリット3. 対応品質の均一化と顧客満足度の向上

チャットボットの導入で、オペレーター個人のスキルや経験によって生じる「回答のばらつき」を防ぎます。理由は、チャットボットにより常に正確な情報を提供できるため対応品質の均一化を図れるからです。

また、顧客の待ち時間削減によるストレス軽減と、蓄積された対話データをサービス改善へ活用することで顧客満足度の向上につなげます。

メリット4. 人件費や教育コストを削減する

コールセンターの一次対応をチャットボットで行うことで「採用コスト」や「人件費」が削減できます。オペレーターの対応件数が減ることで必要な人員を見直し、専門性の高い業務などへの適切な配置が可能です。

さらに、定型業務に関する新人オペレーターへの研修が不要になるため「研修期間の短縮」や「教育コストの抑制」にもつながります。

チャットボットと有人チャットの比較

チャットシステムはボットと有人チャットの2種類があります。この2つのシステムを比較して、貴社の状況に応じてどちらが適切か判断できるように、それぞれの特徴を解説します。

さらに、両者を組み合わせた「ハイブリッド型」の有効性についても解説します。

以下に各システムの比較表をまとめましたのでご覧ください。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| チャットボット | 低コストでの24時間対応 品質の均一性 迅速な応答 |

複雑・未設定の質問への対応不可 共感を求める感情的な受け答えが困難 |

| 有人チャット | 個別性の高い問題への柔軟な対応 顧客の感情に寄り添う受け答え |

人件費の高さ 対応時間の制限 オペレーターによる品質のばらつき |

| ハイブリッド型 | 業務効率化と顧客満足度向上を両立 人件費の削減 対応品質の安定化 |

導入・連携が複雑な場合がある |

チャットボットの強みと弱み

チャットボットの強みとして「低コストでの24時間対応」「品質の均一性」「迅速な応答」が挙げられます。「よくある質問」のような定型的な内容について、時間を問わず、即時に正しい情報を回答できる点がチャットボットの利点です。

一方で、弱みとして「複雑・未設定の質問への対応不可」「共感を求める感情的な受け答えが困難」があります。初めての質問や難解な内容の質問への対応、顧客の心情を理解した人間らしい回答はチャットボットの今後の課題です。

有人チャットの強みと弱み

有人チャットの強みは「個別性の高い問題への柔軟な対応」「顧客の感情に寄り添う受け答え」です。人間が対応することで、臨機応変かつ適切な回答や顧客に寄り添った受け答えが可能です。

一方で、弱みとしては「人件費の高さ」「対応時間の制限」「オペレーターによる品質のばらつき」があります。このように、人的リソースだけではコストの効率化や安定した顧客体験に限界が生じます。

適切な組み合わせ(ハイブリッド型)の検討

ハイブリッド型は、一次対応をチャットボットが担い、解決できない複雑な問い合わせのみを有人チャットへ引き継ぐ運用モデルです。

例えば、社内ヘルプデスクで「パスワードをリセットしたい」などマニュアル化されている質問にはチャットボットで対応し「パソコンが起動しない」など原因が多岐にわたるケースは有人チャットで専門担当へ引き継ぎます。

このように役割分担をすることで、定型的な質問は24時間対応のチャットボットで解決し、複雑な案件は有人チャットで対応可能です。これにより、業務効率化と顧客満足度向上を両立できるだけでなく、人件費の削減や対応品質の安定化にもつながります。

ただし、ツールによっては導入・連携が複雑な場合があります。チャットボットから有人対応への引き継ぎがスムーズでないと、顧客に同じ説明を繰り返させるなど、かえって満足度を低下させる恐れがあります。そのため、両方のシステムをスムーズに連携させることや、適切な振り分けを行うことが重要です。

失敗しない!コールセンター向けチャットボットの5つの選び方

実際に「コールセンター向けのチャットボットを選ぶ際はどういった点を重視すればよいのか」を解説します。

具体的な選び方を5つ紹介するので、それぞれのポイントが自社の課題解決につながるかチェックしましょう。

AI搭載の有無で選ぶ

コールセンター向けチャットボットには「シナリオ型」「AI型」の2種類があります。

「シナリオ型」は定型的な案内に強く低コストです。

一方で「AI型」は自由な文章の意図を汲み取れますが、比較的高コストです。

選ぶ際は、自社の問い合わせ内容の傾向を分析し、どちらのタイプが費用対効果に優れているかを判断しましょう。

有人チャットへの連携機能を確認する

チャットボットで解決できない場合の有人チャットへの連携機能は重要です。シームレスにオペレーターへ引き継ぐことで、顧客が質問を繰り返すことなく問い合わせを続けられます。

また、対話履歴がオペレーターに共有されるか、顧客を待たせないUI/UXになっているかなど、具体的な機能要件を確認することで自社に適したチャットボットを選ぶことができます。

導入・運用にかかるコストを比較する

チャットボット導入時は、初期費用や月額料金などの直接的なコストだけではありません。

例えば、シナリオ作成やメンテナンスにかかる人的コストや、クラウド型などの提供形態によるコストがあります。

したがって、導入時のみの短期的な視点ではなく、中長期的な視点で総所有コストを評価することが重要です。

対応チャネルの範囲を調べる

自社の顧客がおもに利用するチャネル(Webサイト、LINE、各種SNSなど)に対応しているかを確認することが不可欠です。

マルチチャネルに対応したチャットボットを選ぶことで、各チャネルを通じて顧客との接点を増やし、利便性を高めることができます。

まずは、自社が提供するサービスとチャネルとの相性から有効活用できるかを確認しましょう。

導入・運用サポート体制の充実度を見る

チャットボット導入時の設定支援や運用開始後の改善コンサルティングなど、販売元が提供するサポート体制は重要です。

特に自社内に専門知識を持つ人材がいない場合は、手厚いサポートを提供する販売元を選ぶことが、導入後の安定した運用と成果達成につながります。

各ツールの販売元の情報から、具体的なサポート体制があるかを事前に確認しましょう。

チャットボット導入前に検討すべき3つの注意点

コールセンター向けチャットボットの導入前に検討すべき3つの注意点を紹介します。

導入失敗のリスクを減らすためには「導入はゴールではなくスタートである」ことを念頭に置き、継続的な改善を行うことが重要です。

導入目的とKPIを明確にする

チャットボット導入前に「問い合わせ件数30%削減」など、具体的な数値目標(KPI:Key Performance Indicator)を設定することが重要です。KPIによって、導入効果を客観的に評価し、社内の意思統一を図ることができます。

さらに、目的が明確になることで「どの機能が必要か」など、ツール選定の精度向上にも効果があります。

継続的な運用・改善体制を構築する

チャットボットは導入後のメンテナンスが重要であり、定期的な回答精度の見直しやシナリオの改善(チューニング)が必要です。

その際には、導入効果の測定と改善のPDCAサイクルを回すための担当者や工数を、導入前に確保しておきましょう。

基盤となるFAQやナレッジを整備する

チャットボットの回答精度は、参照するFAQやマニュアルなどのナレッジの質に大きく左右されます。

特に新たな情報や訂正された情報などは整備を怠ると、顧客に適した回答ができず満足度の低下につながります。導入前に既存のナレッジを整理・最新化しておくことで、導入を成功させるための重要な土台となります。

おすすめのコールセンター向けチャットボットサービス12選

チャットボットの「選び方」と「注意点」を踏まえ、具体的なツールを比較検討するためにおすすめのコールセンター向けチャットボットサービス12選を紹介します。

機能性の高さや低コスト、特定の用途に強いなど各サービスの特徴と基本情報をまとめました。

Zendesk

出所:Zendesk公式Webサイト

Zendeskはチャットボットだけでなく、チケット管理やFAQ構築も可能な統合型プラットフォームです。

ボットで解決ができない場合に自動でチケットを発行し、有人対応へスムーズに引き継ぐなど、サポート業務全体を効率化する機能が搭載されています。

費用は月額19ドルから複数のプランを展開しています。(2025年9月現在)

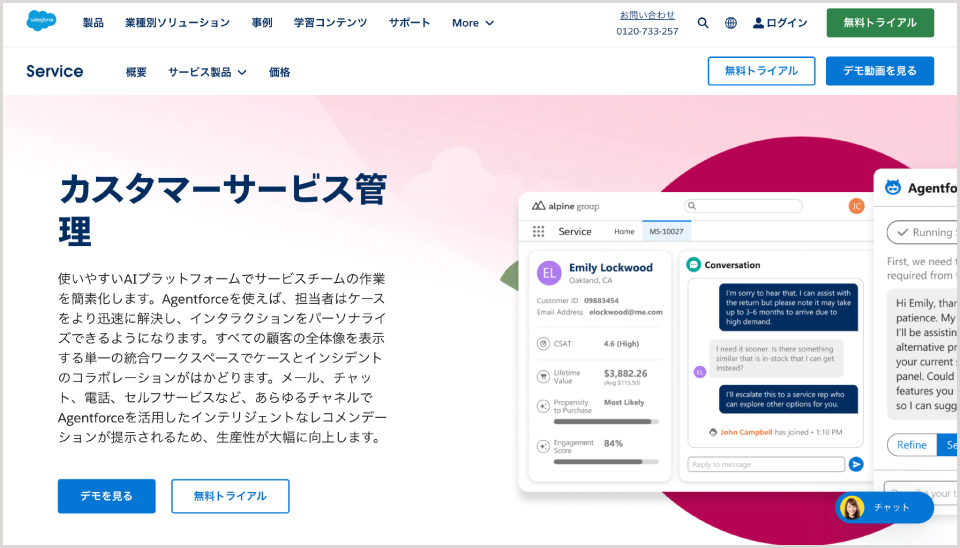

Service Cloud

出所:Salesforce公式Webサイトより

Service CloudはSalesforceの顧客関係管理(CRM:Customer Relationship Management)データと完全連携し、顧客情報(氏名、購入履歴など)にもとづいたパーソナライズ対応が可能です。

搭載されているAI「Einstein」が、単純な応答だけでなく、Salesforce内のデータ更新や業務プロセス(フロー)の自動起動まで行えます。

例えば、ユーザーが「住所を変更したい」という要望に対して、Einsteinが新しい住所を聞き取り、Salesforce上の「取引先責任者」レコードを自動更新します。

導入費用は月額3,000円からのプランが複数用意されています(2025年9月現在)

KARAKURI chatbot

出所:KARAKURI chatbot公式Webサイトより

KARAKURI chatbotはカスタマーサポートの現場から生まれた、実用性の高い機能を搭載したチャットボットです。FAQとのナレッジ一元管理や有人チャットとのスムーズな連携など、カスタマーサポート業界に特化したAIであり、少ない学習データでも高いパフォーマンスを発揮します。

さらに、KARAKURI chatbotはユーザー属性や特定のシーンで発生するボトルネックに応じた適切な会話フローを提供します。

したがって、一律の対応ではなく、個々のニーズに合わせたパーソナライズドなサポートが可能になり、顧客満足度の向上と対応の効率化の両立が可能です。

導入費用は公式サイトに明記されてないため、問い合わせが必要です。(2025年9月現在)

PKSHA ChatAgent

出所:PKSHA ChatAgent公式Webサイトより

PKSHA ChatAgentは国内トップクラスの自然言語処理(NLP:Natural Language Processing)技術を基盤とした自社開発エンジンによって、圧倒的な日本語精度を実現しています。

さらに、FAQ管理システム「PKSHA FAQ」との連携や自律的なAI学習など、多くの実績にもとづく豊富な機能を搭載しています。

導入費用は公式サイトに明記がないため、問い合わせが必要です。(2025年9月現在)

ChatPlus

出所:ChatPlus公式Webサイトより

ChatPlusは低価格帯でありながら、シナリオ分岐や有人チャット連携、詳細なレポート機能まで備えたコストパフォーマンスの高いチャットボットです。

約5,000種類にも及ぶ圧倒的な機能を搭載しているため、様々な現場のニーズに合った運用ができます。

導入費用は月額1,500円からで、利用可能な機能数に応じた複数のプランが用意されています。(2025年9月現在)

sAI Chat

出所:sAI Chat公式Webサイトより

sAI Chatはユーザーが質問を入力している途中で、AIが意図を予測して回答候補を提示する「サジェスト機能」を搭載しています。

例えば、ユーザーが入力中に「パスワ…」と打つと、ボットが候補として「パスワードを忘れた」「パスワード変更方法」を表示する機能です。

サジェスト機能により、ユーザーが最後まで入力しなくても、関連する質問やFAQを候補として表示し、スムーズに自己解決へ導くことができます。

導入費用は公式サイトに明記がないため、問い合わせが必要です。(2025年9月現在)

MOBI BOT

出所:MOBI BOT公式Webサイトより

MOBI BOTはLINEとの連携機能が強力で、本人確認や各種手続きの申請・受付などをLINEアプリ内で完結できます。

さらに、Webサイト用とLINE用のシナリオを一元管理できるため、複数チャネルを運用する際の管理コストの削減につながります。

導入費用は公式サイトに明記がないため、問い合わせが必要です。(2025年9月現在)

GMO 即レスAI

出所:GMO 即レスAI公式Webサイトより

GMO 即レスAIは、問い合わせにかかる時間を、導入した5カ月間で1,620時間削減した実績を持つAIチャットボット導入支援サービスです。

また、多言語対応しているので、対応コストが高くなりがちな海外からの顧客にもコストを削減しつつ対応が可能になります。

導入費用は公式サイトに明記がないため、問い合わせが必要です。

Helpfeel

出所:Helpfeel Cosense公式Webサイト

Helpfeelは特許技術「意図予測検索」により、表記揺れやスペルミスでもユーザーの意図を汲んで質問を表示することで、的確なFAQへ誘導する仕組みを活用しています。

さらに、ユーザーを必ず回答に導くためにタグを使わない独自のUIを採用することで、キーワードだけでなく曖昧な表現や言い換えにも対応可能です。

導入費用は公式サイトに明記がないため、問い合わせが必要です。(2025年9月現在)

OPTiM AIRES

出所:OPTiM AIRES公式Webサイト

OPTiM AIRESは検索拡張生成(RAG:Retrieval-Augmented Generation)を搭載したチャットボットです。

RAGとは、大規模言語モデル(LLM:Large Language Model)が生成する回答に、公式Webサイトの情報など、外部の信頼できる情報を検索して加えることです。これによりハルシネーションを抑制できます。

これにより、WebサイトのURLを登録するだけでAIが内容を学習し自動でナレッジを構築できます。

導入費用は月額0円からのフリープランを含め、複数用意されています。初期費用はかかりません。

CHORDSHIP

出所:CHORDSHIP公式Webサイト

CHORDSHIPは金融機関などでも採用される高度なセキュリティと安定性を兼ね備えているチャットボットです。

さらに、RAGを搭載した生成AIとCHORDSHIPの両方を用いたハイブリッドな機能を搭載しています。この機能によって、幅広い問い合わせに高い精度で回答ができることで、コールセンター業務の改善につながります。

導入費用は個別見積もりのため、問い合わせが必要です。

RICOH Chatbot Service

出所:RICOH Chatbot Service公式Webサイト

RICOH Chatbot Serviceは、専門知識がなくても使い慣れたExcelフォーマットでQ\&Aを編集し、一括でインポートすることで簡単に導入できます。

さらに、Microsoft Teamsなどの様々なツールとの連携にも強く、社内ヘルプデスク用途での導入にも適しています。

導入費用は月額18,000円から複数のプランを展開中です。(2025年9月現在)

【目的別】コールセンター向けチャットボットの導入成功事例

コールセンター業務におけるチャットボットの導入が、実際のビジネスでどう実現されたのか、具体的な事例を3つ紹介します。

株式会社クレディセゾン

株式会社クレディセゾンはAIチャットボットの継続的な改善により、自己解決率を12%向上させました。

同社は、Webサイト利用者の利便性向上と、コールセンターの問い合わせ対応効率化が課題でした。そこで、AIチャットボット「PKSHA Chatbot」を導入し、専任チームにより利用データの分析や回答精度のチューニング、導線設計の改善を継続的に実施しました。

その結果、自己解決率が12%向上し、定型的な問い合わせが削減され、オペレーターはより複雑な対応に集中できるようになりました。

キリンホールディングス株式会社

キリンホールディングス株式会社では、ECサイト上の簡単な質問をチャットボットが担うことで、問い合わせの約40%を自己解決に導きました。

同社ではサプリメントのECサイトにおいて、FAQページがあるにも関わらず、購入方法などの簡単な質問がコールセンターに寄せられ、本来注力すべき専門的な相談業務を圧迫していることが課題でした。そこで、AIチャットボット「sAI Chat」を導入し、顧客が会話形式で気軽に質問でき、24時間いつでも自己解決できる環境を整備しました。

その結果、問い合わせ全体の約40%がチャットボット内で解決されるようになり、コールセンターの負荷が軽減され、オペレーターはより付加価値の高い業務に集中できるようになりました。

株式会社メルカリ

株式会社メルカリは、AIチャットボットの導入により問い合わせの約45%を自動化できたことで、業務効率が大幅に向上しました。

同社では、CtoCマーケットプレイスという特性上、問い合わせ内容が多岐にわたり、カスタマーサービスの業務負荷が増大することが課題でした。そこで、AIチャットボット「KARAKURI chatbot」を導入し、よくある質問や定型的な問い合わせに自動応答する体制を構築、有人チャットとの連携を強化しました。

その結果、問い合わせの約45%がチャットボットで解決可能となり、オペレーターは複雑な問題に集中でき、顧客満足度を維持しながら柔軟なサポート体制を実現できました。

まとめ:チャットボットとツールの活用でコールセンター業務を効率化

本記事では、チャットボットがコールセンターの一次対応を自動化することによって、業務効率と顧客満足度を向上させるための有効な手段であることを説明しました。

しかし、チャットボットの導入はあくまでも定型業務の自動化であり、有人対応が必要な問い合わせというオペレーターの業務改善は未解決のままです。

特に、課題となる複雑な業務の一つに「メール応対」が挙げられます。その課題を解決する具体的な手段としてメール共有・管理システム「メールディーラー」を紹介します。

有人対応の効率化なら「メールディーラー」

9,000社以上の導入実績と17年連続売上シェアNo.1※の実績を持つ「メールディーラー」は、コールセンターのメール対応における課題を解決します。

チャットボットで一次対応を自動化した後、最終的に人間が対応すべき複雑な問い合わせは、メールでの個別対応へと引き継がれます。この「チャットボットから人間へ」の連携品質を上げることで、顧客満足度向上につながります。

「メールディーラー」の「自動生成」機能(2025年10月リリース)は、まさにこの引き継ぎ後のメール応対を劇的に効率化します。標準搭載のAIが、過去の応対履歴をナレッジとして学習し、自動で回答案を作成してくれます。これにより、オペレーターは状況把握と返信作成の時間を大幅に短縮でき、一貫した高品質なサポートを提供することが可能です。

メールディーラーの自動生成の画面イメージ

コールセンター全体の顧客対応を効率化することができる「メールディーラー」の詳細は、以下から無料でダウンロードできますのでご確認ください。

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。