「取引先からの連絡を見落としていた」

「誤った対応をしてしまい、クレームが入った」

と部下から報告され、「ここまで状況が悪化する前に気づけていれば…」と思った経験はありませんか?

メール対応のブラックボックス化は、クレームへの発展や最悪の場合は訴訟など、大きなリスクをはらんでいます。

そこで本記事では、メール対応のブラックボックス化が起こる原因やそれに伴うリスクを解説し、正しいメールの共有方法を紹介します。

メール対応がブラックボックス化する原因

部下のメール対応がブラックボックス化し、マネジメントのために必要な状況把握ができなくなってしまう原因は、ずばり個人対個人でメールのやりとりをしているからです。

担当者がそれぞれのメールアドレス(以下、個人メールアドレス)でメール対応や問い合わせ対応を行っている場合、メールのやりとりが担当者個人のメールアカウントからしか見られず、上司は見落としやトラブルに気づくことができません。

「Ccで共有しているから大丈夫」と思っていても、実際日々大量に届くCc共有メールを確認しきれている方は少なく、そもそもCcを付け忘れるという場合もあるでしょう。

むしろCcでの共有メール過多によって重要なメールが埋もれてしまうことで、新たなトラブルが発生してしまう可能性もあり、「Ccのみでメンバーのメール管理は難しい」と言えるでしょう。

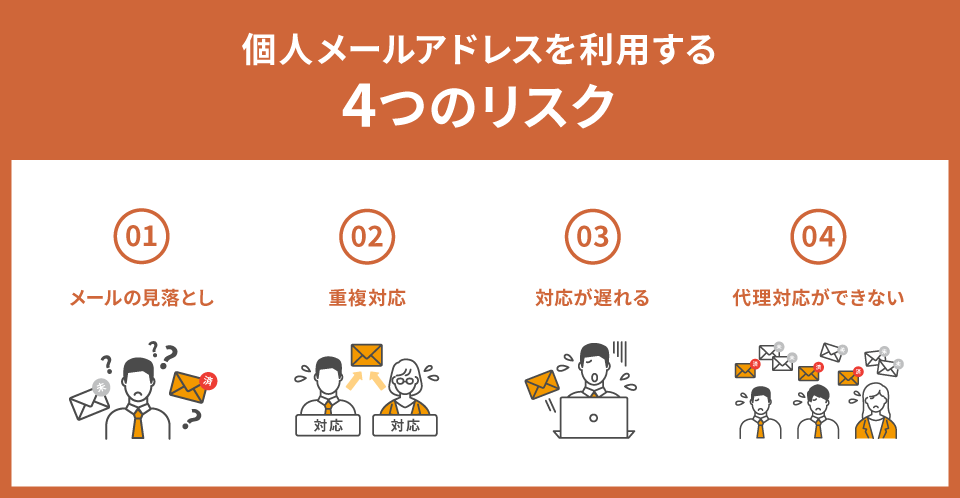

メールのやり取りを個人メールアドレスで行う4つのリスク

メールの管理が個々人に依存している現場では、問題が発生するリスクを避けられません。

対策を進めるためにも、どのような問題が発生する可能性があるのか理解しておきましょう。

メールの見落としが発生する

メールの管理が個人に依存している状況のため、管理が甘いと気づかぬうちにメールの見落としや返信漏れが発生する恐れがあります。

加えて、メールの送信時に、Ccで共有する文化がある場合には、重要なメールが埋もてしまう危険度も高くなってしまうでしょう。

また、対応を後回しにしたまま忘れてしまう「対応漏れ」というパターンもあります。

対応の遅れや漏れによって、クレームや最悪の場合に失注や契約解除といった実害が発生するリスクがあります。そのため、メールの見落としは対策を講じるべきリスクと言えるでしょう。

重複対応が発生する

受信したメールをスタッフ個々で対応していると、誰がどのメールに対応したのかわからなくなってしまうことがあります。

そのため、対応済みのメールにもう一度対応してしまう、「重複対応」が起こる可能性があります。

トラブルへの対応が遅れる

顧客とのやり取りを担当者とのクローズな環境で行っていると、担当者が対応できないタイミングでトラブルが発生した場合、解消に向けた動き出しが遅れてしまうため、顧客の不安と不満が大きくなるでしょう。

結果、対応への不満が原因で顧客が離れてしまうことに繋がる恐れがあります。

代理対応ができない

個人メールアドレスでやり取りしている場合、担当者本人でないと過去のメールを見ることができません。

そのため、担当者が急に休みとなった際、スムーズな代理対応が難しくなります。

代理対応自体はできたとしても、過去のやり取りが無視されることは不信感を与える原因となってしまいます。

ここまでで、メンバーの動きをブラックボックスにせず、自身か他のメンバーでフォローできるような体制を作ることは非常に重要とわかりました。ここからは、実際にどのようにすればブラックボックス化を防ぐことができるのかを解説していきます。

ブラックボックス化を防ぐ正しいメール共有の方法

メール対応のブラックボックス化を防ぐために、正しいメール共有の方法を理解しておきましょう。

ポイントは、「info@~」や「sales@~」などの部署もしくは会社単位で所有する代表メールアドレスを活用することです。

「代表メールアドレス」ってそもそも何?という方は、下記のページをご覧ください。

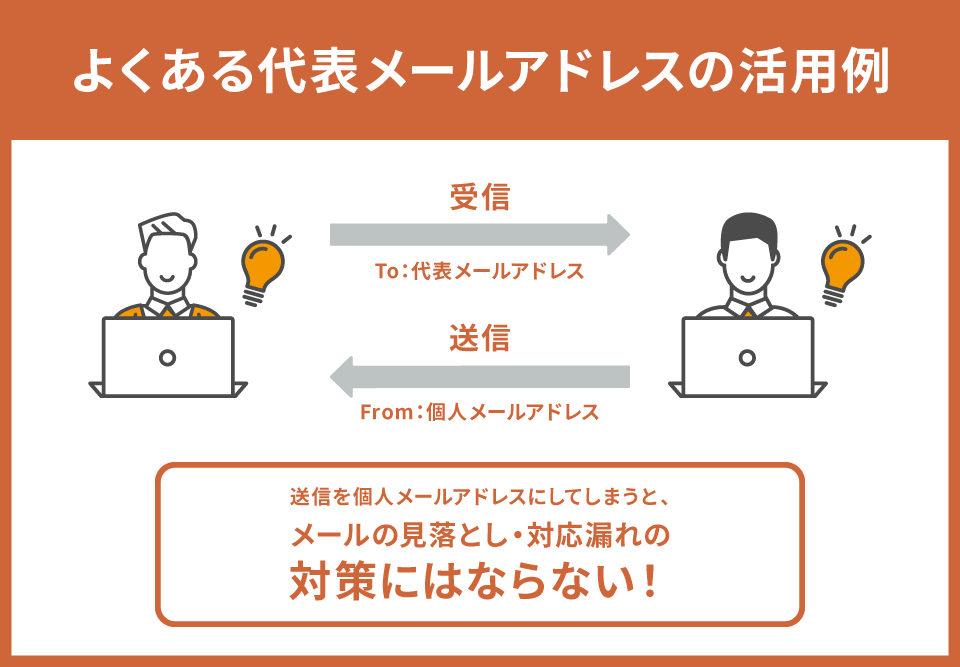

代表メールアドレスで送受信を行う

1つ目の方法は、代表メールアドレスで受信も送信も行う方法です。

問い合わせやメールの受信はすでに代表メールアドレスで行っているケースもあるかもしれませんが、送信時はCcに代表メールアドレス(もしくはメーリングリスト)を追加した上で個人メールアドレスからおこなっている場合が多いでしょう。

この共有方法では、共有される側のメールボックスはCcメールが過多になり、重要なメールを見落としてしまうリスクがあるため、「共有はできるが、見落とし・対応漏れの対策にはならない」と言えます。

正しいメールの共有方法は、「送受信のどちらも代表メールアドレスで行う」という方法です。

代表メールアドレスから直接返信すると、「誰がどのメールに対応しているのか分からなくなるのではないか」、と感じる方もいるかもしれませんが、そこで利用するものが「メール共有システム」です。

「メール共有システム」を活用することで、代表メールアドレスに届いた問い合わせを、案件やメールごとに担当者を振り分けた上で直接返信できるようになり、メール対応の見える化が大きく進みます。

ここからは、弊社ラクスが提供するメール共有システム「メールディーラー」を活用した代表メールアドレスでのメール管理方法をご紹介します。

メールディーラーでメール対応を「見える化」

メールディーラーの「担当者振り分け機能」を活用することで、代表メールアドレスに届くメール1通1通に担当者を振り分けて直接返信することが可能です。

「どのメールがどういう状態か」「だれがどのメールに対応するか」がひと目で分かるため、対応が漏れているメールなどが明白で見落としやトラブル防止につながります。

「ステータス管理機能」では、すべての受信メールが「新着・返信処理中・対応完了」と対応状況ごとにタブで分かれる仕組みになっており、返信作業を進める中で自動的に受信メールの対応状況(タブ)が切り替わります。そのため、対応状況別にメールの整理が徹底され、見落としをより防げます。

また、応対履歴をワンクリックで確認することもできます。顧客のメールアドレスに過去のやり取りをすべて紐づけて管理でき、メールアドレス単位やドメイン単位で応対履歴を簡単に検索可能です。逐一メールを開かずとも、時系列順にやり取りが一覧で表示されるため、急な代理対応時にスムーズに引き継ぐことが可能です。

個人メールアドレスを併用する方法もある

とはいえ、周りに見られたくない内容を含むメールも多々あるでしょう。例えば、人事・給与情報などのパーソナルな情報を含む場合です。

このようなケースでは、個人メールアドレスでの送受信がおすすめです。

実際、弊社ラクスでは、社外とのやりとりは代表メールアドレス、社内とのやりとりは個人メールアドレスというように、すべてのチームが社外・社内でメールアドレスを使い分けています。

アドレスを使い分けることで、「お客様や社外からのお問合せ」と 「通知やパーソナルな情報等」の管理を切り分けることができ、メールが煩雑にならず、対応ができています。

代表メールアドレスと個人メールアドレスそれぞれのメリット・デメリットは以下の通りです。

メリット・デメリットに応じて使い分けられると良いでしょう。

| メリット | デメリット | |

|---|---|---|

| 代表メールアドレス |

・複数人で共有できるため、情報共有や業務の効率化が図れる ・顧客からの問い合わせ対応状況を全員把握が把握できる ・担当者が不在でも、他の担当者が対応できる ・企業の窓口として信頼感や安心感を与えられる ・セキュリティ対策を一元化しやすい |

・誰がどのメールに対応したのか把握しづらい場合がある ・誤送信や情報漏洩のリスクが高まる |

| 個人メールアドレス |

・個人の責任範囲が明確になる ・個人の裁量で柔軟な対応ができる ・担当者としての信頼を得やすい |

・情報共有がしづらい ・担当者が不在の場合、対応が遅れてしまう ・見落としや対応漏れに気づきづらい |

代表メールアドレスへの切り替えで対応漏れゼロを実現した事例

ここからは、実際に「メールディーラー」を活用している、株式会社リンク様の事例をご紹介します。

株式会社リンク様では、営業それぞれが個人メールアドレスで顧客とやり取りをしていたことによって、案件が増えるにつれてメールの見落とし頻度が増加し、顧客からの依頼を見逃してしまうようになっていました。

そんな状態を解決すべく、顧客とのやり取りを「個人メールアドレス」から「代表メールアドレス」に切り替え、「メールディーラー」を導入することを決断します。

「メールディーラー」導入後は、「ステータス管理機能」を活用し、見積依頼のメールが来た場合には、「対応継続中」の状態にメールを移動しておき、見積作成が完了して、返信したタイミングで「対応完了」の状態に移動するようにしているそうです。

結果、メンバーのタスク状況を見える化することにより、「対応漏れ0」を実現できています。

続きはこちら:株式会社リンク様、メールの見落としによる機会損失を防ぐ!営業チームでのメール共有

まとめ

メール対応のブラックボックス化を解消する方法について理解を深めていただけたでしょうか。

メールの管理が個人に依存していると、思わぬトラブルに発展する恐れがあります。

そのようなことが起こる前に、代表メールアドレスの導入とメール管理体制の見直しを検討してみてはいかがでしょうか。

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。