カスタマーケアは、単なる顧客対応にとどまらず、企業のブランド価値と顧客ロイヤルティを決定づける戦略的な取り組みです。

しかし、現場においては、対応の迅速性、品質、一貫性の維持が大きな課題となっています。この課題を克服するためには、従来の事後対応型カスタマーサービスから、事前対応型のカスタマーケアへと方針転換することが求められます。

本記事では、カスタマーケアの定義からカスタマーサービスとの違い、重要性や現場の課題などを解説します。

カスタマーケアとは?現場の課題解決と顧客体験向上を実現する戦略

カスタマーケアとは、顧客との長期的な関係構築と感情的なつながりを重視する「事前対応型」の戦略的取り組みです。単なる問い合わせ対応のような「事後対応型」の活動とは目的が異なります。

事前対応型とは、顧客が問い合わせをする前に先回りして対応することを指します。一方で事後対応型は、顧客からの具体的な問い合わせや問題発生に対応することです。

従来よりも顧客の期待値が高まっていることを踏まえると、これまで行ってきたカスタマーサービスからカスタマーケアへ、方針転換が必要です。

カスタマーケアの定義とカスタマーサービスとの違い

顧客戦略の成功を左右するカスタマーケアの定義と目的、カスタマーエクスペリエンスの中での位置づけ、そしてカスタマーサービスとの本質的な違いについて解説します。

カスタマーケアの定義と目的

カスタマーケアとは、顧客との感情的なつながりを構築した上で行う、長期的・戦略的な活動全般を指します。短期的な売上ではなく、顧客がその企業と取引を開始してから終了するまでの期間にもたらす利益の総和である、顧客生涯価値(以下、LTV:Life Time Value)を最大化することがカスタマーケアの目標です。

カスタマーケアの目的は、顧客ロイヤルティの向上と解約率の低下にあります。ロイヤルティが高い顧客は、競合他社に乗り換えにくく、長期的にサービスを利用し続けてくれます。「企業を家族や友人に勧める可能性」を尋ねる指標である顧客の推奨意向(以下、NPS:Net Promoter Score)を向上させることが大切です。

カスタマーケアを実現するための手段は多岐にわたりますが、マニュアル通りの対応ではなく、個々の顧客の状況や感情を理解し、期待を超える対応が重要となります。顧客の企業への信頼感の深まりが、結果としてLTVの最大化という目標達成につながります。

カスタマーケアとカスタマーエクスペリエンスの位置づけ

カスタマーケアを語る上で欠かせないのが、カスタマーエクスペリエンス(以下、CX:Customer Experience)であり、主に以下の体験を指します。

- ブランドや企業の認知

- 製品・サービスの購入

- 製品・サービスの利用

- アフターサービス

消費者は、製品の機能だけでなく、これらの体験全体に対して価値を感じ、購買意思決定を行います。

カスタマーケアは、特に購入後の関係構築・感情的なサポートを通じて、CXの質を高める役割を担います。優れた製品であってもサポートが不親切であれば、顧客のCXは悪化し離脱につながります。逆に、製品利用中に予期せぬトラブルが発生したとしても、カスタマーケアで共感的かつ誠実な対応により「問題は起きたが信頼できる」といったポジティブな感情を生み出し、CXを改善できます。

カスタマーケアとは単なる機能的なサポートではなく、CX全体を成功に導き、顧客をブランドのファンに変えるための重要な役割を担っています。

カスタマーケアとカスタマーサービスの違い

カスタマーケアとカスタマーサービスには、目的、活動の性質、評価指標(以下、KPI:Key Performance Indicator)において大きな違いがあります。

カスタマーサービスは、主に製品の故障、操作方法に関する質問など、顧客からの具体的な問い合わせや問題発生に対応する「事後対応型」の活動です。目的が短期的な問題解決にあるため、KPIは業務の効率性と正確性、スピードが重要になります。

カスタマーサービスの主なKPI

- 初回応答時間(FRT:First Response Time): 顧客の最初の連絡にどれだけ速く対応できたか

- 問題解決率(FCR:First Call Resolution): 一度の対応で問題を解決できたか

一方でカスタマーケアは、顧客が問い合わせをする前に先回りして対応する「事前対応型」の戦略です。そのため、カスタマーケアの成果を測るKPIは、顧客の感情や継続的な行動意向に関する指標が中心となります。

カスタマーケアの主なKPIは主に以下です。

- NPS

- LTV

- 顧客離脱率(チャーンレート)

カスタマーサービスが「問題解決」をゴールとするのに対し、カスタマーケアは「顧客が推奨や継続利用を選ぶ」ことをゴールとしています。

カスタマーケアの重要性と顧客への影響

カスタマーケアという戦略的取り組みが、「顧客離脱率の低下」や「ブランド評判の向上」といった、企業の収益に直結する成果にどのようにつながるのかを解説します。

顧客離脱率の低下とLTVの相関関係

カスタマーケアは、顧客離脱率の低下に大きな影響を与えます。

経営学者フレデリック・ライヒヘルド氏の研究によると、顧客離脱率をわずか5%改善するだけで、企業の利益は最低でも25%向上するという結果が出ています。これは、新規顧客を獲得するためのコストよりも、既存顧客との関係を維持する方が効率がよいことを示しています。

またカスタマーケアは、顧客との感情的なつながりを育むことで、ロイヤルカスタマーを生み出します。ロイヤルカスタマーとは、継続的に商品やサービスを選び続け、ときには新商品やサービスを試してくれる熱心なファンです。ロイヤルカスタマーは購買頻度が高く、購入単価も高くなる傾向があるため、LTVを引き上げます。

カスタマーケアの成功を測る上で、顧客努力(以下、CES:Customer Effort Score)という指標も重要です。CESは「顧客が問題解決のためにどれだけの労力を要したか」を測る指標で、このスコアが低いほど、顧客はスムーズでストレスのない体験をしたことになります。

少ない努力で問題が解決できた顧客は、その企業へのロイヤルティが高まる傾向にあるため、CESを改善することは、解約率の低下にもつながる重要な取り組みと言えます。

ブランドの評判と信頼性の向上効果

優れたカスタマーケアは、企業のブランドイメージそのものを向上させ、新規顧客獲得へつなげます。

顧客の購買意思決定において、オンラインレビューや口コミは極めて重要です。実際に顧客の90%以上が、購入前にオンラインレビューや口コミを参考にしているという調査結果もあります。

カスタマーケアが優れている企業は、顧客が自発的によい口コミを広げてくれるため、企業側が広告などに費やす新規顧客獲得コスト(CAC:Customer Acquisition Cost)を大幅に低減できます。

また、ネガティブな体験をした顧客であっても、問題が迅速かつ誠実に、感情に寄り添う形で対応されれば、再びその企業との取引を継続することが示されています。カスタマーケアはブランドの評判を守り、向上させるための危機管理戦略でもあるのです。

顧客対応において現場が直面するカスタマーケアの課題

カスタマーケアを行う上で、現場ではどのような問題に直面しているのか、適切な対策を講じるために知っておきたい3つの課題を紹介します。

対応品質の属人化による一貫性の欠如

多くの企業が「対応品質の属人化」に課題があり、その根本的な原因は、組織内で知識とノウハウが適切に共有されていないケースが多くあります。知識とノウハウが共有されていないことで、経験の差による対応品質のばらつきが生じ、サービス品質の低下を招きます。顧客は一度でも低品質な対応を経験すると、ブランドに対する信頼性を損ないます。カスタマーケア戦略を成功させるためには、対応品質の一貫性の確保が重要課題です。

顧客は問い合わせの際に、一貫した高品質の対応が受けられることを期待しています。しかし、オペレーターや担当者によって対応の質にばらつきが生じ、顧客のCXを大きく左右してしまうのです。

問い合わせ対応の迅速性の欠如

カスタマーケアにおいて、迅速性も顧客満足度に直結する要素です。顧客は、製品やサービスに問題が生じたとき、一刻も早い解決を望んでいます。そのため、返答が遅れるほど、企業への信頼を失い、解約へとつながります。

例えば、チーム全体で一つのメールボックスを共有している場合、対応の漏れが発生し、問い合わせ対応の遅延につながります。

不満が限界を超えると、ソーシャルメディアなどでネガティブな口コミを拡散するクレームに発展し、ブランドの評判を大きく損なう可能性もあります。

顧客対応履歴の共有不足と二重対応の発生

組織内の情報共有が不十分であると、顧客体験は低下します。特に問題となるのが、顧客対応履歴の共有不足によって引き起こされる二重対応です。

顧客対応履歴が共有されていない状況で、顧客が再度問い合わせをしてきた場合、異なる担当者が対応すると、顧客は過去に話した内容をまた説明させられることになります。これは顧客にとって大きなストレスとなり、CESを悪化させます。

多くの企業では、顧客からの問い合わせメールの履歴や、電話での対応記録が、担当者個人のメールボックスやローカルフォルダに分散して保管されている状態です。これにより、チーム全体で必要な情報が共有されず、誰か一人が休暇や退職で不在になると、顧客の過去の経緯や特別な事情などがブラックボックス化してしまいます。

課題解決と成果最大化のための施策と主なツール

カスタマーケアの具体的なアクションプランと、それを支える代表的なツールを紹介します。現場が抱える課題を解決し、LTV最大化という目標を達成しましょう。

知識(ナレッジ)の一元化による対応品質の向上

対応品質の属人化を根本から解決し、カスタマーケアのレベルを底上げするために不可欠なのが、ナレッジの一元化です。ナレッジの一元化により、担当者が経験やスキルに関係なく、同じ高品質の回答にアクセスできるようになり、研修期間の短縮や、担当者ごとの品質のばらつきの解消も可能です。

共通の回答テンプレートや過去の解決事例を一元化されたデータベースに格納し、そこに製品情報やサービスのよくある質問(FAQ)、ベテラン担当者のノウハウといった知見を集約します。

また、FAQの回答を構造化し、テンプレートとして整備することで、メールやチャットを作成する時間を短縮できます。定型的な質問に費やす時間が減る分、カスタマーケアに集中することが可能になります。

マルチチャネル対応における対応時間の短縮

顧客は、電話、メール、チャット、SNSなど、複数のチャネルを使い分けて企業にコンタクトを取ります。カスタマーケアの対応時間が長期化する大きな原因は、チャネルをまたいだ情報移行の手間にあります。メールでやり取りしていた顧客が電話をかけてきたとき、担当者がメールシステムと電話システムを行き来して情報を探し出す作業は、大きな時間のロスです。

この問題を解決するためには、電話、メール、チャットなど、異なるチャネルからの問い合わせを一つの管理画面で処理できるシステムを導入することが不可欠です。また各チャネルでの対応履歴を、顧客ごとに紐付けて表示できることも重要です。

顧客がどのチャネルを選択しても、一人の担当者が最初から最後までサポートしてくれているかのような一貫性を感じることで、企業への信頼性と満足度、CX評価が向上します。

FAQ・セルフサービス機能の拡充による自己解決率の向上

カスタマーケアは、顧客自身がストレスなく問題解決できる環境を提供することでもあります。そのために必要なのが、FAQやセルフサービス機能です。

顧客が抱える疑問の多くは、定型的なものです。そのため担当者を介さず、顧客が自力で解決できるようにFAQサイトやヘルプページを充実させることで、顧客からの問い合わせ件数を大幅に削減でき、顧客の利便性も高めます。セルフサービス機能の拡充において、チャットボットの導入は欠かせません。チャットボットは、顧客からの簡単な質問に対して24時間365日いつでも自動で回答を提供できます。

定型的な問い合わせ対応が自動化・削減されることで、担当者は複雑な問い合わせや、感情的なケアが必要な顧客への対応に集中できる環境が整います。

問い合わせ管理システム導入によるチーム体制の改善

問い合わせ対応の迅速性の欠如や対応履歴の共有不足といったカスタマーケアの課題の多くは、旧来のメール環境に起因します。これらの問題を一掃し、チーム体制を改善する鍵となるのが、問い合わせ管理システムの導入です。

問い合わせ管理システムを導入することで、チーム内の全担当者がリアルタイムで、受信したメールの対応状況を可視化できるようになります。

対応状況の可視化で得ることのできるベネフィットは、以下の通りです。

- ステータスが明確になることで対応の取り合いや重複対応を防ぐ

- 担当者の自動割り振りで「誰がやるか」の迷いをなくし、対応漏れを防止する

- チーム全体での迅速な代理対応が可能になり、顧客への返信速度を向上させる

問い合わせ管理システムが持つレポート機能は、チーム全体の対応工数や、顧客ごとの対応履歴などを分析できます。これにより、客観的なデータにもとづいてKPI達成度を評価することが可能になります。ボトルネックを特定し、継続的な業務改善サイクルを回すことで、カスタマーケアのチーム体制を改善することも可能です。

これらの機能を備えているシステムが「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」です。「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」の詳しい機能については、ぜひ資料でもご確認ください。

問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」が実現する課題解決

現場のカスタマーケア課題の解決策として有効な、問い合わせ自動応対システム「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」の機能について解説します。

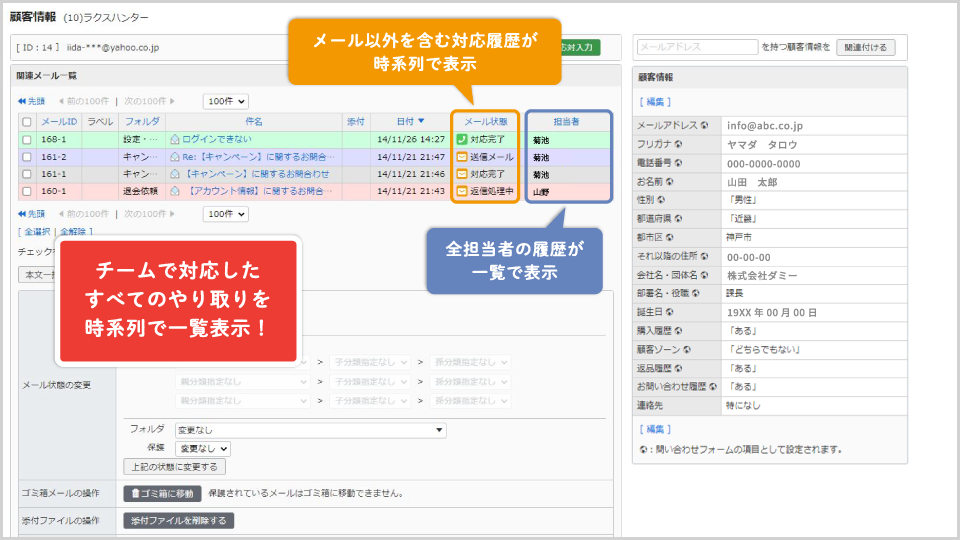

対応履歴の共有による属人性の排除と品質の均一化

「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」には、チームで対応したすべてのやり取りを時系列で一覧表示できる対応履歴機能があります。過去の経緯を把握でき、担当者が変わるたびに顧客が最初から説明しなければならないというストレスの解消が可能です。

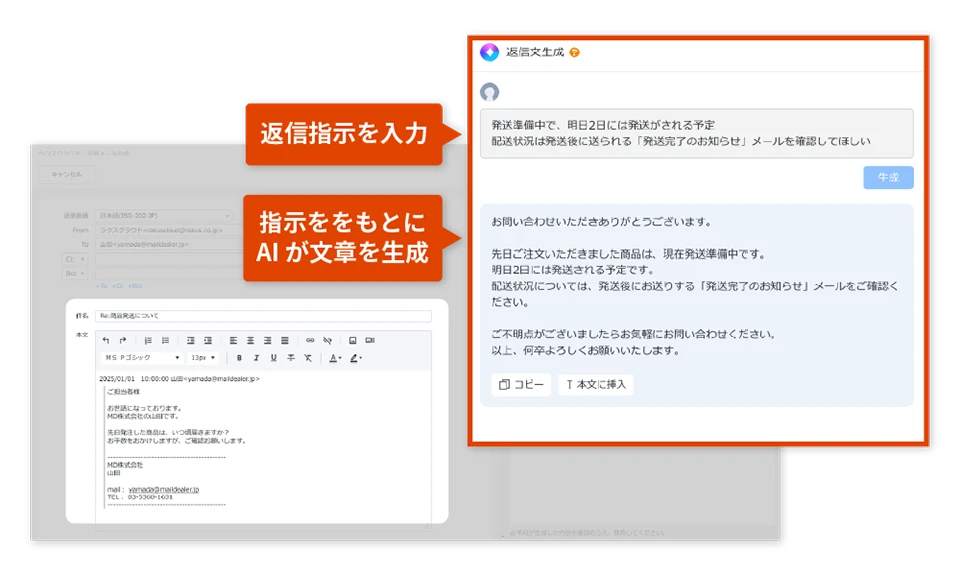

また、自動生成機能を活用することで、これまで担当者が作成していた返信文を、AIが要点をもとに自動で作成します。言葉遣いや表現も自然な形に調整されるため、新入社員の方でも安心して対応でき、メール作成の大幅な時間短縮を実現します。

対応状況管理と担当者振り分けによる対応スピードの向上

対応漏れを防止するのに有効な対応状況管理機能と担当者振り分け機能も、「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」の特徴の一つです。対応状況に合わせたタブにメールが自動で移動したり、未対応メールに一括で担当者を設定したりできることで、対応遅れや二重返信防止が可能になります。また返信期限設定で、対応すべきメールごとに返信期限を設定することもできます。

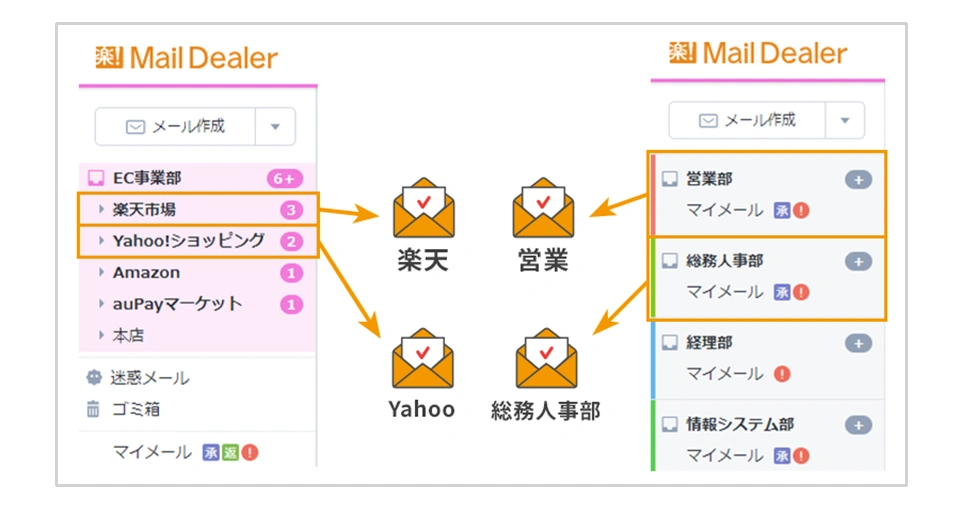

複数アドレス管理で対応漏れを防止

複数アドレス管理機能では、複数アドレスのメールを一つの画面でまとめて管理できます。個人のメールボックスをチームで共有することで、担当者不在時や休日のメールも他のメンバーが即座に確認・対応することができ、顧客の待ち時間を最小限にします。対応状況と担当者をチーム全員でリアルタイムに把握することで、対応漏れのリスクを低減できます。

問い合わせ自動応対システムで成果を上げた企業の導入事例

問い合わせ自動応対システムを導入することで、成果を上げた企業の導入事例を紹介します。

対応スピード向上と顧客満足度改善に成功した企業

株式会社ヤッホーブルーイングは、問い合わせ自動応対システムを導入することにより、顧客情報の把握をスムーズにさせました。

システム導入前は顧客情報の把握に時間がかかり、問い合わせの通数が多いときは対応を翌日に回してしまうことが課題でした。 対応スピードを意識しつつ、顧客満足度を落とさないことを実現させるためにシステムを導入。対応状況が可視化できるようになり、大幅にメールの対応時間を削減することができました。

メールの見落としによる機会損失を防ぐことに成功した企業

株式会社リンクでは、BIZTELの営業で問い合わせ自動応対システムを利用しています。

システムの導入前はメールの見落としの発生頻度が高くなり、指摘がないと気付くことができないことが状態でした。システムを導入することで、メンバーのタスクの状況がメールとともに見える化できるようになり、メールの見落としが減少。業務効率化に成功しました。

まとめ:カスタマーケアは迅速性と一貫性が鍵

本記事では、カスタマーケアの成功には、顧客の感情に寄り添いながら迅速に対応する姿勢と、ツールを使用することで一貫性を担保することが必要であることを解説しました。

カスタマーケアの主要な課題は旧来のメール環境に起因していることが多いため、これらの問題を解消し、チーム体制を強化するためには、問い合わせ自動応対システムの導入が効果的です。

「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」は、煩雑なメール対応業務を改善し「属人性の排除」「対応スピードの向上」「対応品質の均一化」を実現することが可能です。

顧客満足度やNPSを向上させるための第一歩として、現場の課題解決に特化した「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」が有効です。17年連続売上シェアNo.1※の実績がある問い合わせ自動応対システムの「楽楽自動応対(旧メールディーラー)」をぜひご検討ください。

※出典:ITR「ITR Market View:メール/Webマーケティング市場2026」メール処理市場:ベンダー別売上金額推移およびシェア(2009~2025年度予測)

※本サイトに掲載されている情報は、株式会社ラクス(以下「当社」といいます)または協力会社が独自に調査したものであり、当社はその内容の正確性や完全性を保証するものではありません。